当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文) 「障害の肯定」~聾学校高等部生徒の作文から

今回は第17回全国聾学校作文コンクールで銀賞を受賞した難聴高校生の作文を紹介したいと思います。この高校生・伊〇匠〇君は、都立ろう学校で乳幼児相談から小学部まで12年間通い、中学部からT大学附属聴覚特別支援学校に入学。現在高校2年生です。2年...

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)  聴力測定・聴覚活用

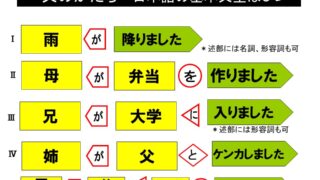

聴力測定・聴覚活用  日本語文法指導

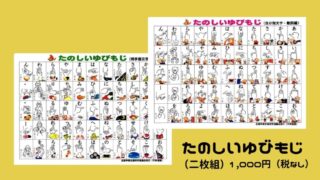

日本語文法指導  手話

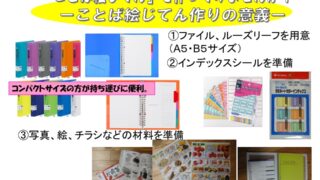

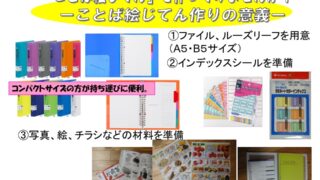

手話  絵日記、日記・作文

絵日記、日記・作文  当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)  当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)  当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)  新生児聴覚スクリーニング・乳幼児教育相談

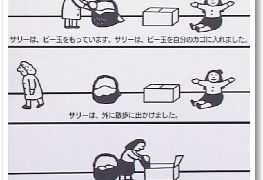

新生児聴覚スクリーニング・乳幼児教育相談  難聴児の認知・言語の発達

難聴児の認知・言語の発達  日記・作文

日記・作文  難聴児の心の発達

難聴児の心の発達  軽・中等度難聴,一側性難聴

軽・中等度難聴,一側性難聴  新生児聴覚スクリーニング・乳幼児教育相談

新生児聴覚スクリーニング・乳幼児教育相談  難聴児の心の発達

難聴児の心の発達  教育実践・実践の記録

教育実践・実践の記録  発達障害・その他の障害

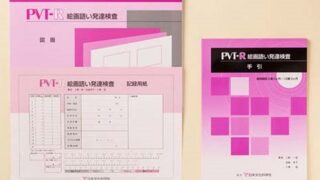

発達障害・その他の障害  発達の診断と評価

発達の診断と評価  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴児の認知・言語の発達

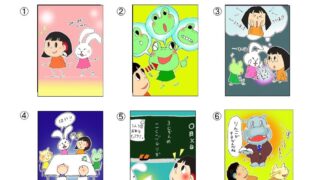

難聴児の認知・言語の発達  絵本

絵本  子どもとの関わり方

子どもとの関わり方  日本語文法指導

日本語文法指導  聴力測定・聴覚活用

聴力測定・聴覚活用  子どもとの関わり方

子どもとの関わり方  絵本

絵本  発達障害・その他の障害

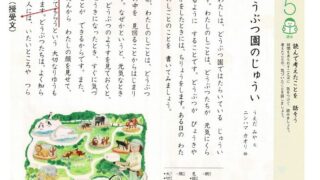

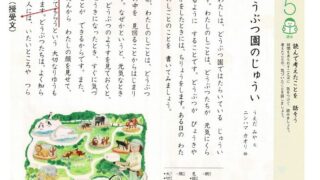

発達障害・その他の障害  国語教科書

国語教科書  難聴理解かるた

難聴理解かるた  教育実践・実践の記録

教育実践・実践の記録  手話

手話  日本語文法指導

日本語文法指導  日本語文法指導

日本語文法指導  手話

手話  手話

手話  当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)  絵日記、日記・作文

絵日記、日記・作文  絵本

絵本  日本語文法指導

日本語文法指導