インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導 幼児期から育てたいセルフ・アドボカシーの力~そのためにどんなことをすればよいか?

アドボカシーとセルフ・アドボカシー 「アドボカシー」(advocacy)とは、ある人の生活や権利を守るために、本人に代わって意見を述べることを言いますが、セルフがついて「セルフアドボカシー」(Self advocacy)となると、「自分で自...

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導  難聴児の心の発達

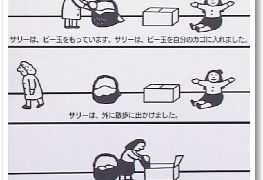

難聴児の心の発達  新生児聴覚スクリーニング・乳幼児教育相談

新生児聴覚スクリーニング・乳幼児教育相談  難聴児の心の発達

難聴児の心の発達  当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)  当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)  難聴児の心の発達

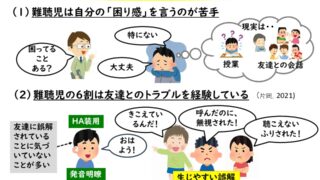

難聴児の心の発達  難聴児の心の発達

難聴児の心の発達