出版案内

出版案内

「リファー(要再検査)」となったお子さんのお母さんと家族の方へ

出版案内

出版案内  出版案内

出版案内  難聴理解かるた

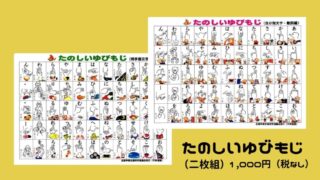

難聴理解かるた  手話

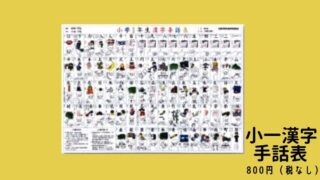

手話  出版案内

出版案内  出版案内

出版案内  出版案内

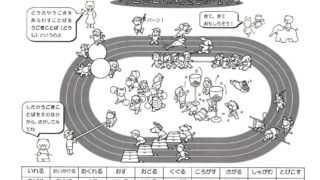

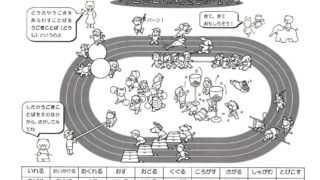

出版案内  動詞

動詞  出版案内

出版案内  出版案内

出版案内  手話

手話  出版案内

出版案内  出版案内

出版案内  出版案内

出版案内  難聴理解かるた

難聴理解かるた  出版案内

出版案内  出版案内

出版案内  出版案内

出版案内  発達支援事業

発達支援事業  ワーキングメモリー

ワーキングメモリー  研修会・講演会等案内

研修会・講演会等案内  国語教科書

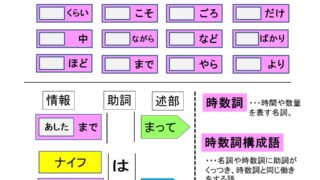

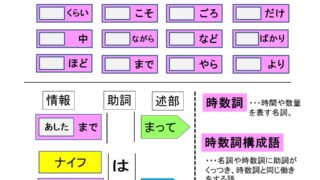

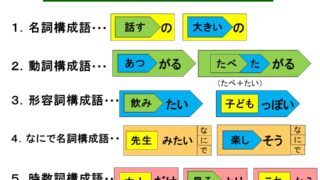

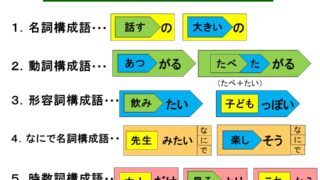

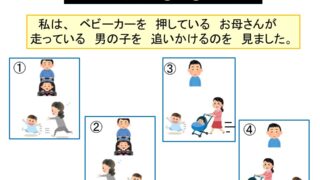

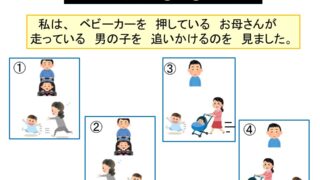

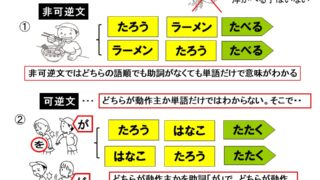

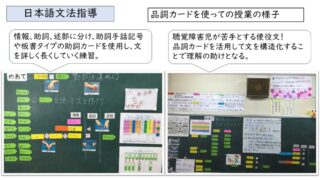

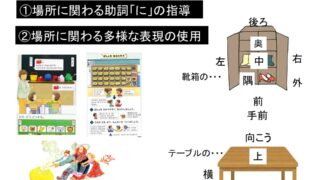

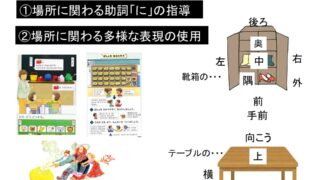

国語教科書  日本語文法指導

日本語文法指導  ワーキングメモリー

ワーキングメモリー  研修会・講演会等案内

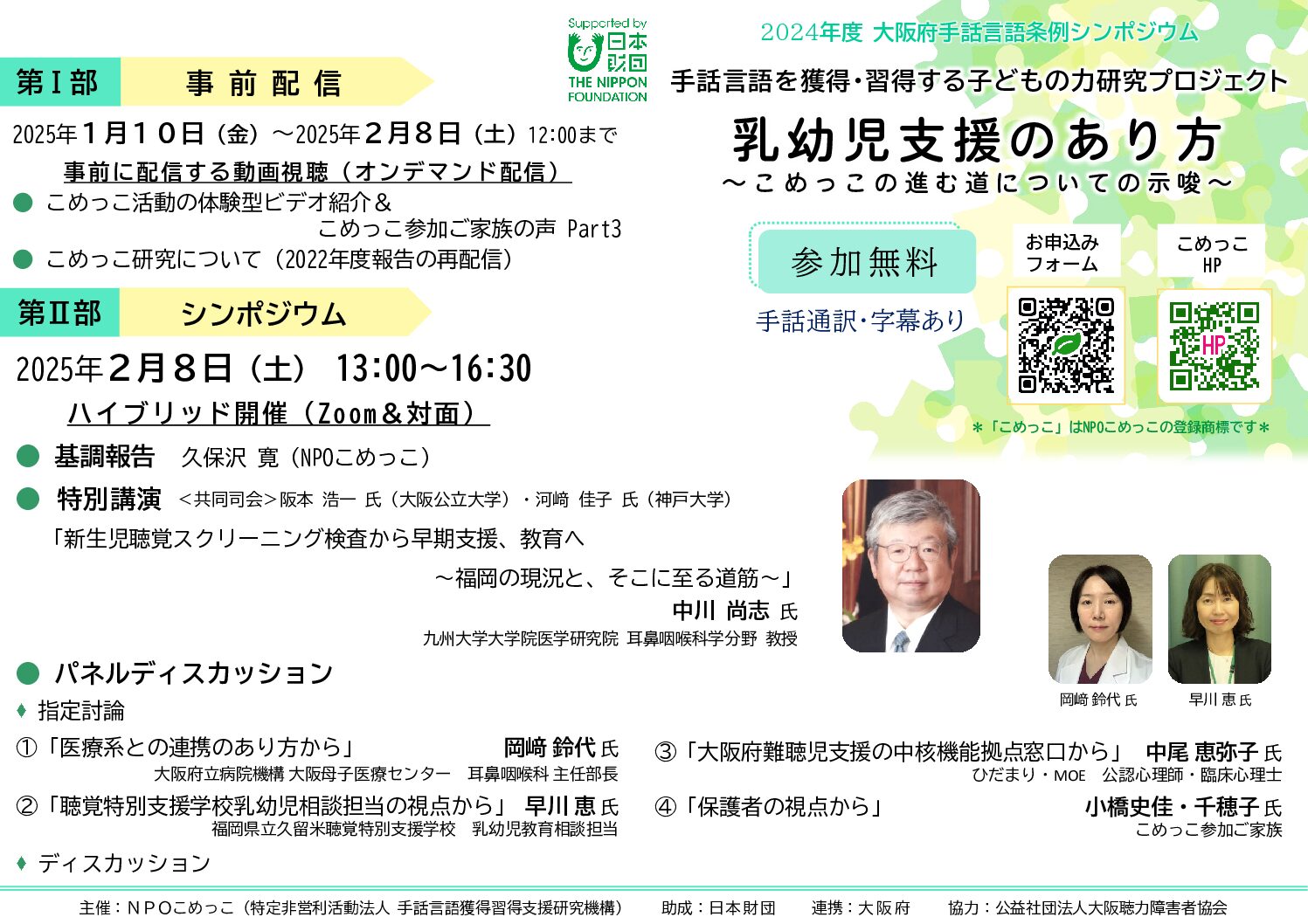

研修会・講演会等案内  研修会・講演会等案内

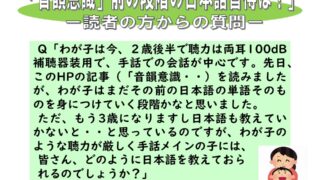

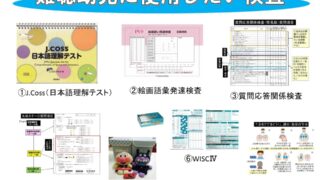

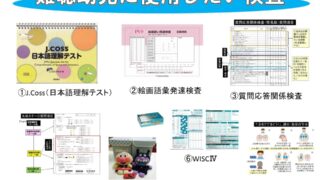

研修会・講演会等案内  新生児聴覚スクリーニング・乳幼児教育相談

新生児聴覚スクリーニング・乳幼児教育相談  ダウンロード教材

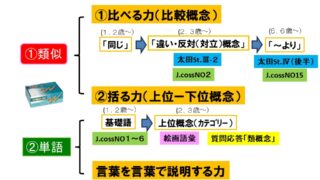

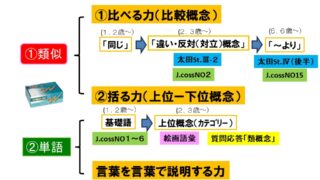

ダウンロード教材  難聴児の認知・言語の発達

難聴児の認知・言語の発達  出版案内

出版案内  日本語文法指導

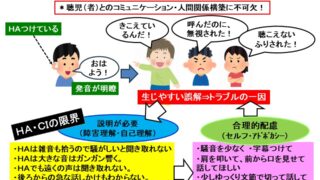

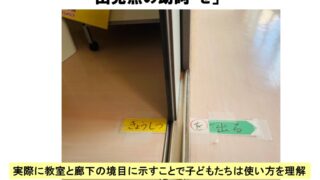

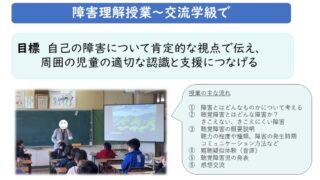

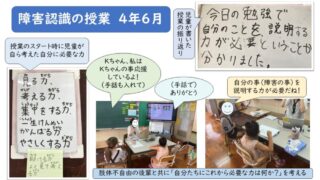

日本語文法指導  インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導  ダウンロード教材

ダウンロード教材  研修会・講演会等案内

研修会・講演会等案内  難聴児の認知・言語の発達

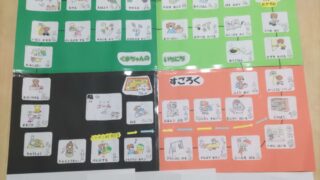

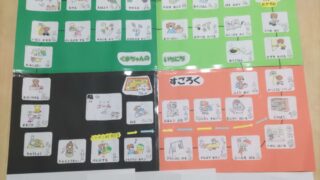

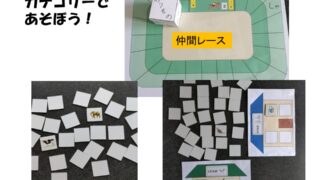

難聴児の認知・言語の発達  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

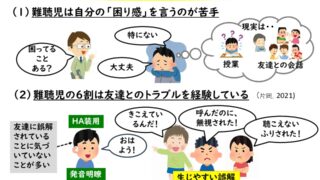

難聴理解かるた  難聴児の認知・言語の発達

難聴児の認知・言語の発達  インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導  難聴児の心の発達

難聴児の心の発達  子どもとの関わり方

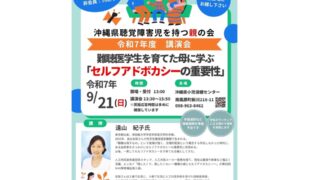

子どもとの関わり方  研修会・講演会等案内

研修会・講演会等案内  研修会・講演会等案内

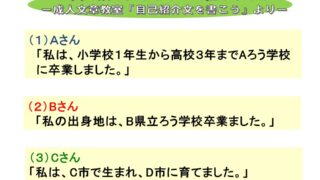

研修会・講演会等案内  当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

研修会・講演会等案内

研修会・講演会等案内