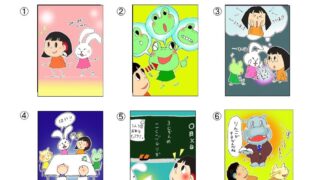

難聴理解かるた

難聴理解かるた セルフ・アドボカシースキルを身につける授業(1)

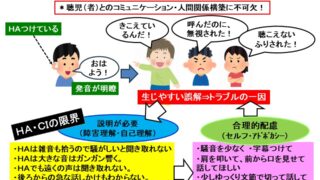

セルフ・アドボカシーの力をつけることの大切さ きこえる人が多数を占める社会で、聴覚障害者が社会参加しようとする時、程度の差はあれ、何らかの制約や生きづらさが生じます。その「障壁(バリア)」を除去し、聴覚障害者の社会参加を促すには、当事者本...

難聴理解かるた

難聴理解かるた  インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

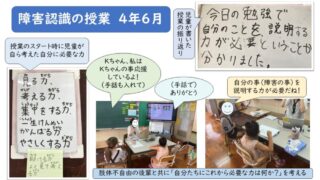

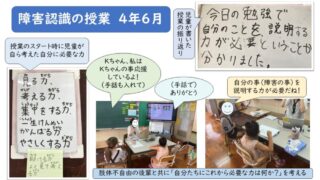

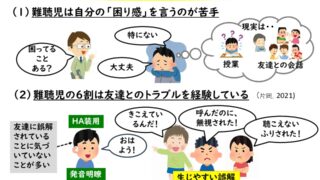

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導  インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導  インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導  研修会・講演会等案内

研修会・講演会等案内  難聴理解かるた

難聴理解かるた  インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導  新生児聴覚スクリーニング・乳幼児教育相談

新生児聴覚スクリーニング・乳幼児教育相談  インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導  当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)  当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)  当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)

当事者・本人(メッセージ・体験談・作文)  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

難聴理解かるた