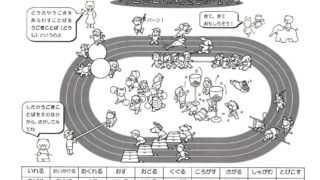

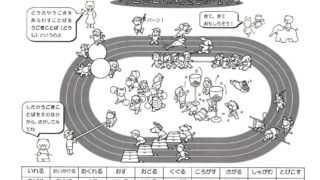

動詞

動詞 はじめてのことばの学習~小学1年生。何から始める?

はじめに~読者の方からの質問Q「知的特別支援学校から聾学校の小学部に異動し、小1年の自立活動を週2回担当することになりました。聾学校は初めての経験です。担任の先生からは、「子どもたちは語彙が少ないので、語彙を増やしてほしい」と言われています...

動詞

動詞  ダウンロード教材

ダウンロード教材  日本語文法指導

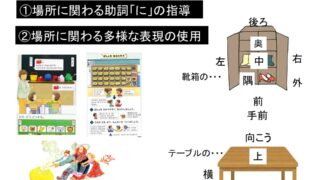

日本語文法指導  位置詞

位置詞  インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

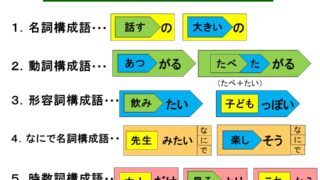

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導  構成語

構成語  構成語

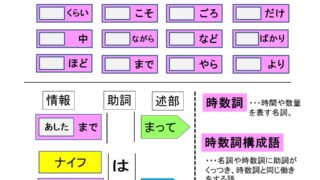

構成語  時数詞

時数詞  日本語文法指導

日本語文法指導  接続詞

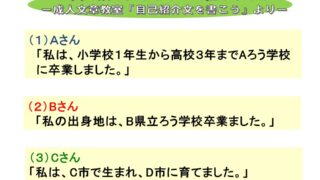

接続詞  日記・作文

日記・作文  視覚教材

視覚教材  位置詞

位置詞  インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導

インテグレーション・通常学級・難聴学級・通級指導  日本語文法指導

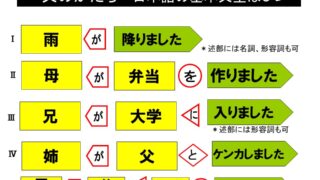

日本語文法指導  日本語文法指導

日本語文法指導  日本語文法指導

日本語文法指導  ことば絵じてん

ことば絵じてん  発達の診断と評価

発達の診断と評価  あそび・教材

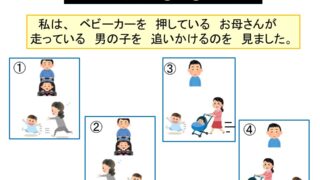

あそび・教材  名詞修飾

名詞修飾  日本語文法指導

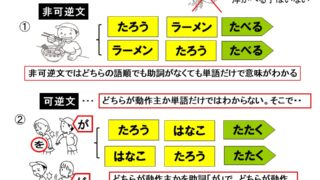

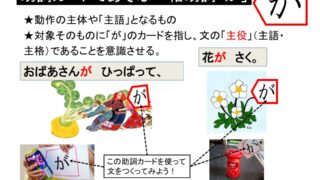

日本語文法指導  助詞

助詞  名詞修飾

名詞修飾  日本語文法指導

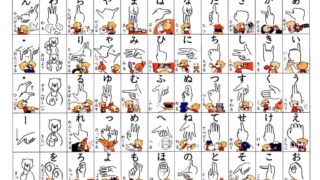

日本語文法指導  手話

手話  日本語文法指導

日本語文法指導  日本語文法指導

日本語文法指導  日本語文法指導

日本語文法指導  日本語文法指導

日本語文法指導