検査の特徴と実施方法

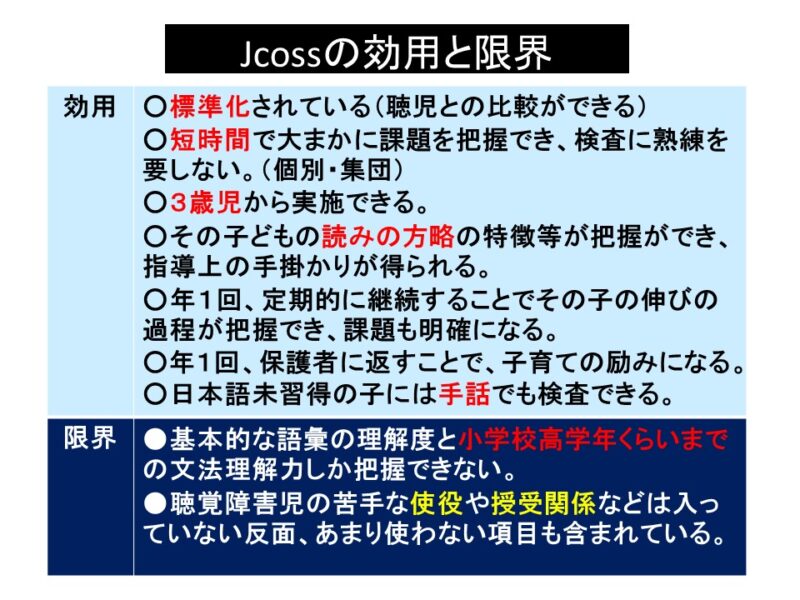

どのような検査にも長所も短所もあります。Jcossについての長所・短所は上記のようなことがあげられます。その点を理解しておきましょう。

幼児期は1対1の個別で検査を行いますが、小学生以上では、問題の絵をプロジェクターでスクリーンに投影し、回答番号を用紙に書かせるなどして集団で実施可能です。回答用紙は、検査道具の別冊解説編の中にあり、コピーして使用します。

検査結果の見方(1)~通過項目数から

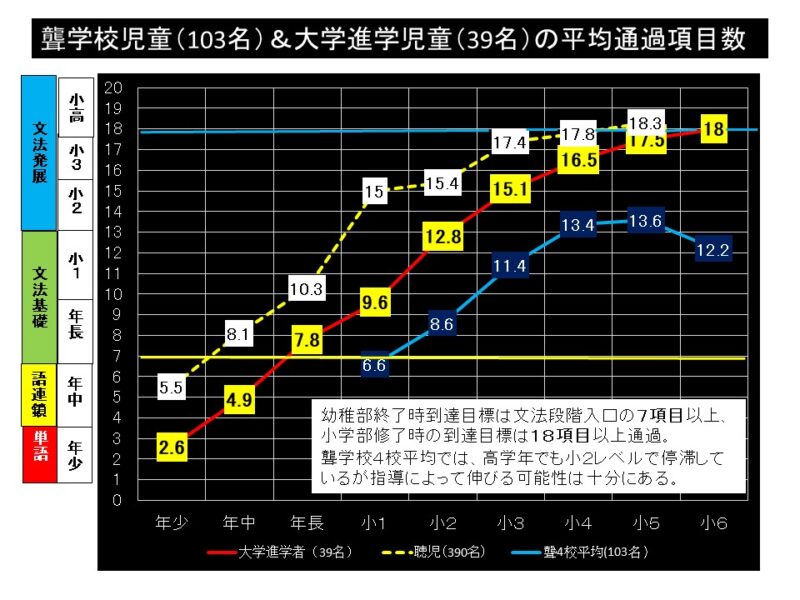

結果の採点が終わったら、いくつ通過項目があるか数えます。それぞれの児童が該当する学年の水準に達しているかどうかみます。例えば対象の児童が小学校2年生であれば、15項目通過が聴児の平均的なレベルなので(上グラフ黄色の点線が聴児の平均通過数)、それより通過項目数が少なければ、同年齢聴児より文法的な面での苦手さがあるということになります。ではどのような項目が出来ていないのか?それを次に探します(次項で具体的に述べます)。

このHPの「Jcoss~幼児期での活用方法」でも述べたように、J.cossの通過項目数の到達目標は、聴学障害児の場合は、幼児期年長修了時で7項目通過、また、小学6年生修了時で18項目通過と私は考えています。この目標は、きこえない子にとって一見、難しいように見えますが、文法指導によって半分以上の子どもが到達できる目標です。現状では、グラフの青線(聾学校4校103名の平均通過項目数)のように、小1でまだ多くの子は7項目に達していませんが、指導によって伸ばすことは可能です。

このグラフの赤線は、ある公立聾学校の卒業生のうち大学に進学した児童(39名・9年間)のJcoss平均通過項目数です。この子らは、幼稚部修了時の目標7項目、小学部修了時の目標18項目に到達していることがわかります。といって幼児期修了時に7項目通過できなくても大丈夫です(これら大学進学した子どもたちの中には、幼稚部修了時に単語段階(通過3項目以下)だった子が実は7名いますが、小学部に入ってからの文法指導によって伸び、最終的に高学年で17~18項目通過した子たちです)。小学生以降に系統的な文法指導に取り組むことによって、文法力を伸ばすことは出来るのです。因みに、文法指導によって日本語力を伸ばした実践は、聾学校ではありませんが以下を参照してください。この実践をした教員は、その後、令和5年度に文部科学大臣表彰を受けました。

☆『将来の夢はろう学校の先生~重度難聴S子との3年半の記録(難聴学級)』 https://nanchosien.blog/practice-deaf-class/#educational-practice1

検査結果の見方(2)~項目別の分析

きこえない子の特徴

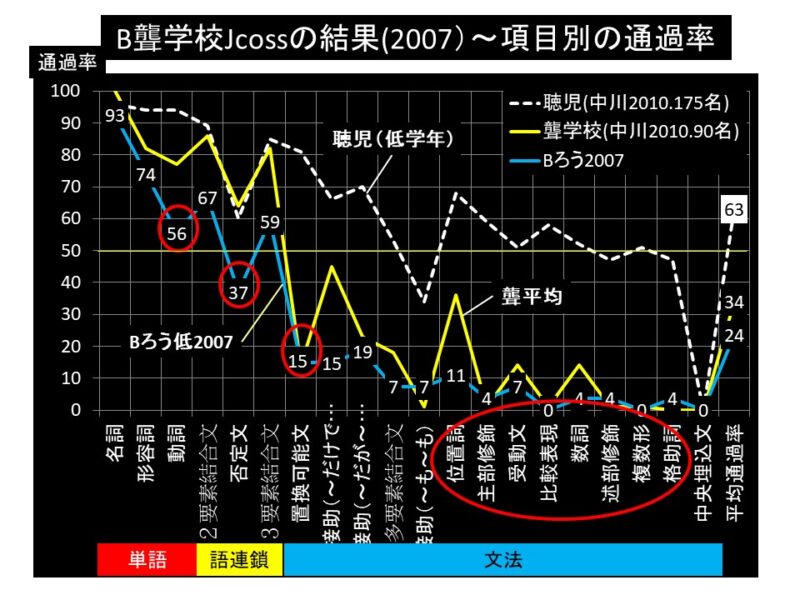

上の一つ目のグラフは、Jcoss20項目についての通過率を表したグラフです(通過率はその項目を通過できた子どもの割合です。通過者数/全被験者数×100)。グラフの黄色い折れ線はJcoss開発者中川佳子先生(都留文科大)が実施された聾学校児童90名の項目別の通過率(2010)。グラフの水色の折れ線は、B聾学校で初めてJcossを実施した時(2007)の低学年児童の項目別通過率です。白色点線は同じく中川先生のデータで低学年聴児の項目別通過率です。

このグラフから以下のことがわかります。

①聴児の通過率は、ほとんどの項目で通過率50%以上で、とくにJcoss前半項目(単語、語連鎖、文法基礎項目)は70%と高く、後半項目はやや通過率が下がる(文法的にやや難しい項目が多い)。

②聾学校児童(中川)は、文法知識を必要としない単語、語連鎖のJcoss冒頭の6項目は聴児とそれほど大きく変わらないが、7項目め(=助詞が・を)以降の文法事項は半分以上の児童が「わからない」状態になっている。

③B聾学校児童は、聾学校児童(中川)よりもさらに通過率が下がり、とくに「動詞」(通過率56%)、「動詞否定形」(通過率37%)と低く、7項目目めの助詞(が・を)は通過率15%である。それ以降の文法項目は「全くわからない」状態である(グラフ赤丸で囲んだ項目)。

B聾学校で2007年にJcossを初めて実施した時のショックは、当時B聾学校にいた筆者は今でも忘れません。文法がわからなければ教科書を読んでもその意味を理解することが出来ません。以来、きこえない子にどうやって文法力をつけるかを考えてきました。

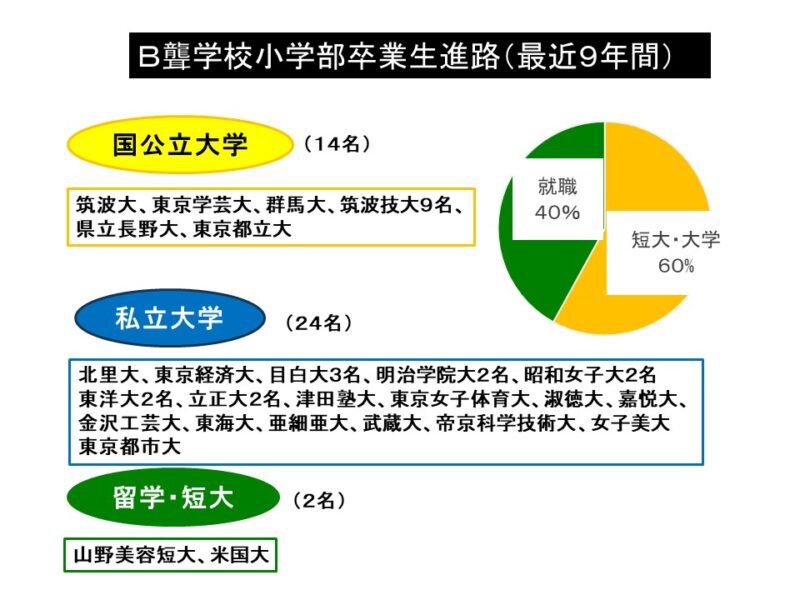

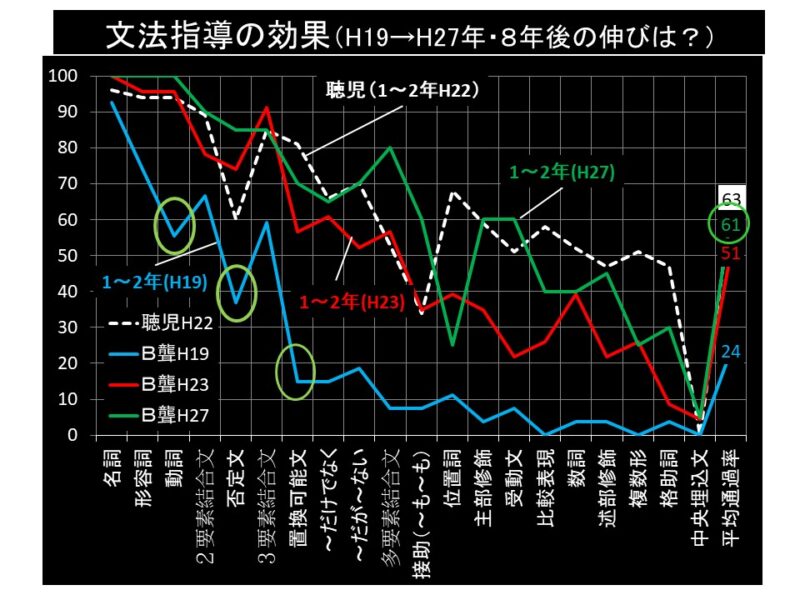

そして、二つ目のグラフですが、B聾学校で文法指導を試行錯誤しながら継続し、その4年後(2011)の低学年児童(4年後なので児童は入れ替わっている)の項目別通過率が赤色折れ線、さらにその4年後(2015)の児童の項目別通過率が緑色折れ線です。全項目の平均通過率も50~60%となり、初めてJcossを実施した2007年から8年後の2015年には、文法指導によって聴児の通過率(63%)に近づいたわけです。そして、こうして指導した子どもたちの多くが聾学校中学部・高等部を経て大学に進学していったわけです(前図参照)。

検査結果の見方(3)~苦手な文法事項の指導

Jcossの結果から、まだ通過できていない項目について回答を分析し、その子どもがなぜ、そのように応えているのか、子どもなりの思考の仕方を考えます。助詞が全く理解できていないために、わかる単語だけを手掛かりにイメージを描いているのか? 動詞の活用がわからないために否定文を肯定文に勘違いしているのか? まだ受動文というかたちに気づいていないのか? あることばを詳しく説明する時、日本語説明するためのことばを名詞の前にもってくるというしくみについて気づいていないのか?等々子どもの間違え方・誤り方はさまざまです。子どもなりの方略を見つけ出し指導することで、子どもは正しく文を理解することができるようになります。

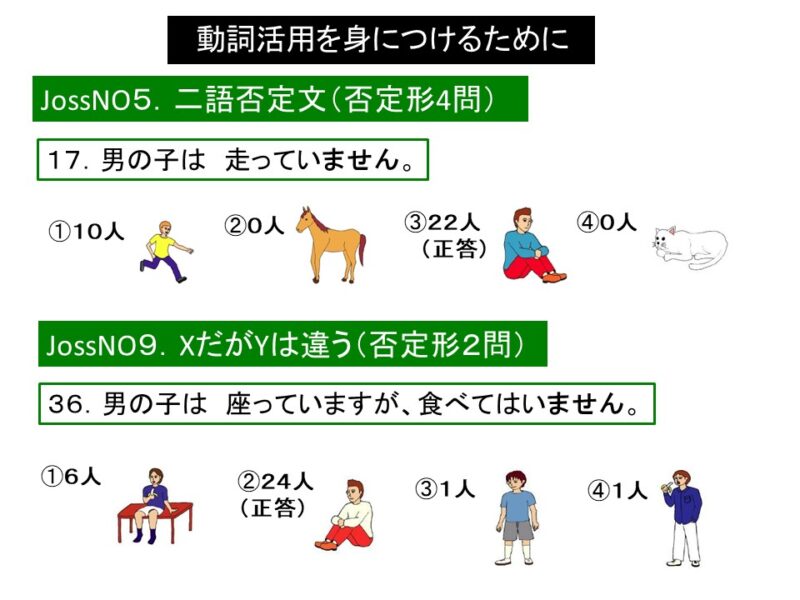

動詞の活用は理解できているか?~JcossNO5等からみる

動詞否定形を使った問題は、JcossではNO5「二語否定文」にあります。この動詞の「否定」のかたちを知らない難聴児はけっこう多く、B聾学校低学年児の通過率は37%でした(前図)。

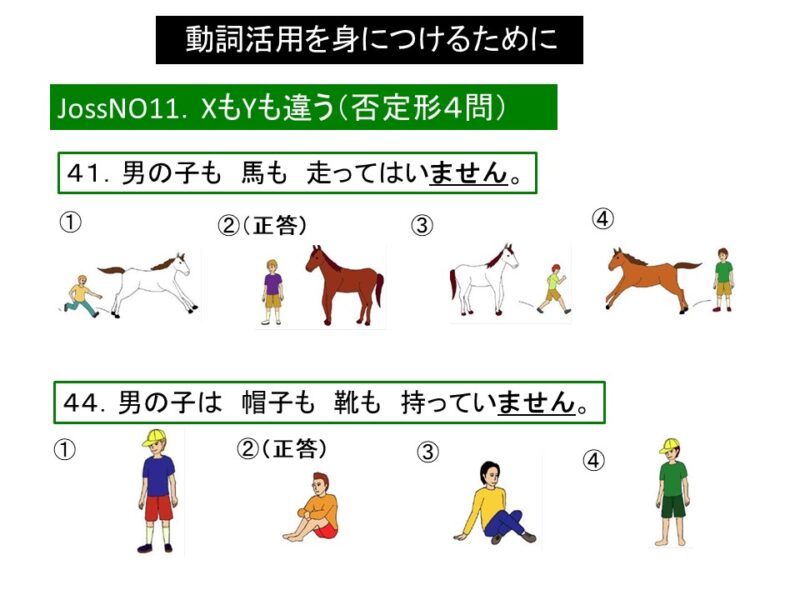

JcossにはNO5だけでなく、上記NO9「XだがYは違う」の4問中2問が否定形の文です。さらにNO11「XもYも違う」の4問はいずれも否定形です。

したがって、否定形が理解できているかどうかは、NO5の4問だけでなく、NO9の2問、NO11の4問も併せてみておきます。否定形が理解できていないと判断される場合、「否定形」の指導を行うだけでなく、動詞の活用そのものが理解できていないために起こる誤りなので、動詞活用のルール全体を指導します。動詞の活用の指導方法は、ここでは割愛します。このHPの動詞の指導(2)~動詞活用の指導やYouTube日本語講座第9~10回を参考にしてください。

★日本語文法指導>動詞の指導(2)~動詞活用の指導方法

https://nanchosien.blog/verb-conjugation-teaching-method/#conjugation-of-verb2

助詞「が・を」は理解できているか?~JcossNO7,NO19(74)(75)から

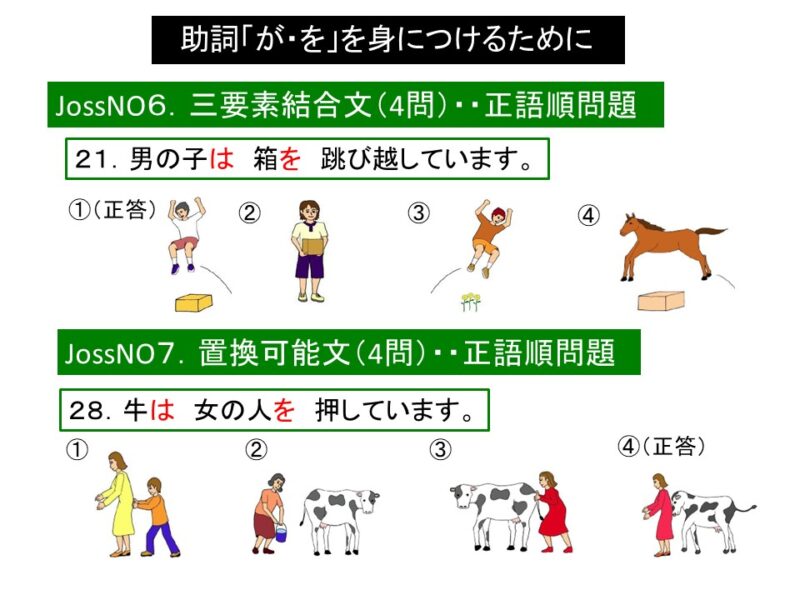

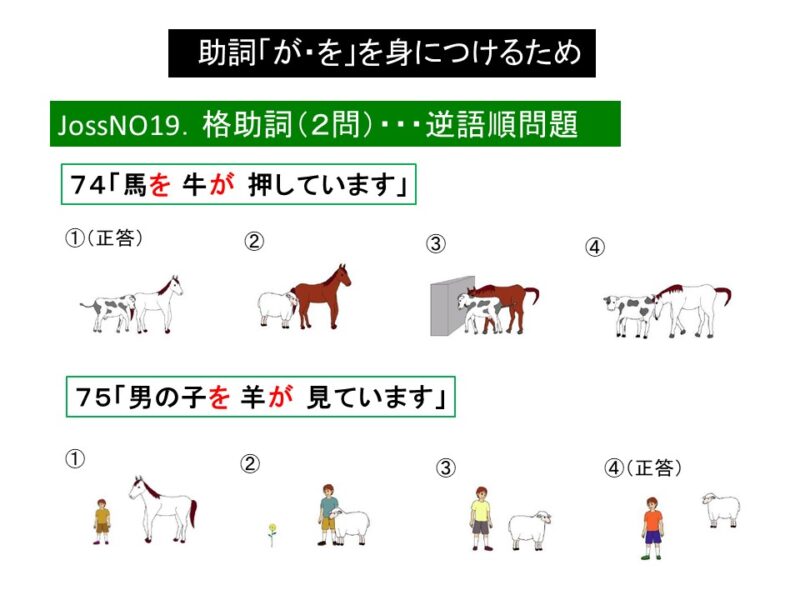

助詞「が、を」が習得できているかどうかは、①正語順(~が~を+動詞)でかつ非可逆文(助詞の「が」と「を」を入れ替えると「男の子を 箱は 跳び越しています」となって意味的に成り立たなくなるタイプの文)であるJcossNO6「三要素結合文」の4問、②正語順で可逆文(助詞の「が」と「を」を入れ替えると意味的に逆になるタイプの文)であるJcossNO7「置換可能文」の4問、さらに③逆語順(~を~が+動詞)でかつ可逆文の2問をみます。とくに、②③の両方がいずれも出来ていれば助詞「が、を」は習得されているとみてよいと思いますが、そうでない場合は、助詞「が、を」の指導を行います。指導の方法については、ここでは割愛しますので以下の記事を参照してください。

助詞「が、を」が習得できているかどうかは、①正語順(~が~を+動詞)でかつ非可逆文(助詞の「が」と「を」を入れ替えると「男の子を 箱は 跳び越しています」となって意味的に成り立たなくなるタイプの文)であるJcossNO6「三要素結合文」の4問、②正語順で可逆文(助詞の「が」と「を」を入れ替えると意味的に逆になるタイプの文)であるJcossNO7「置換可能文」の4問、さらに③逆語順(~を~が+動詞)でかつ可逆文の2問をみます。とくに、②③の両方がいずれも出来ていれば助詞「が、を」は習得されているとみてよいと思いますが、そうでない場合は、助詞「が、を」の指導を行います。指導の方法については、ここでは割愛しますので以下の記事を参照してください。

☆助詞の指導(3)~助詞「が・を」の指導

https://nanchosien.blog/postposition-ga-wo/#postposition-ga&wo

位置詞は理解できているか?~JcossNO12、19(73)(76)等からみる

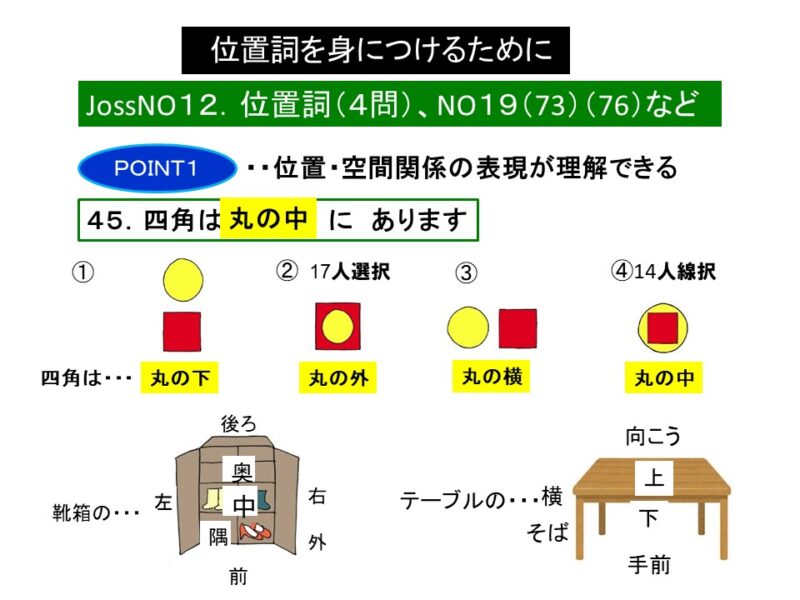

「位置詞」という文法概念は国文法(学校文法)の中にはありませんが、位置・空間関係をあらわす概念と理解してください。位置をあらわす表現は、生活の中で意識して使うことが少ないためか難聴児とくに聴力の厳しい子どもは苦手なことが多いです。

「位置詞」のポイントは2つあります。一つ目は、「~の上・下・中・外・内・前・後・・」などさまざまな位置をあらわす表現を学ぶことです。場所をあらわす「の」の使い方として、具体物や半具体物、絵などを使って練習します。

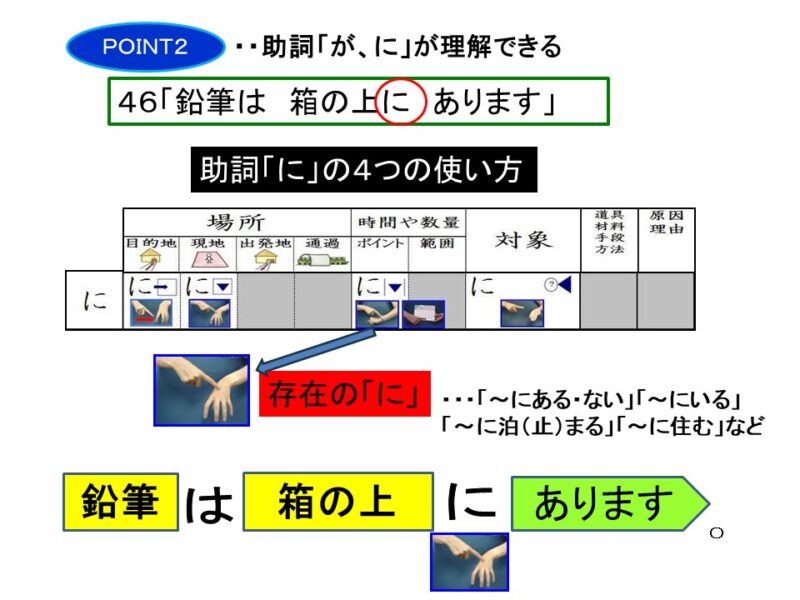

二つ目は、位置をあらわす助詞「に」を学ぶことです。助詞「に」の使い方の中には、「存在の『に』」というのがあります。代表的な使い方は、「~が~にある」「~が~にいる」です。助詞「に」の使い方の学習は、ここでは割愛します。以下を参照してください。

☆助詞の指導(4)~助詞「に・で・を」の指導方法

https://nanchosien.blog/postposition-ni-de-o/#postposition-ni-de-wo

☆YouTube日本語講座第21回 助詞「に」はどんな時に使うの?

https://nanchosien.blog/particle-ni/#postposition-ni-1

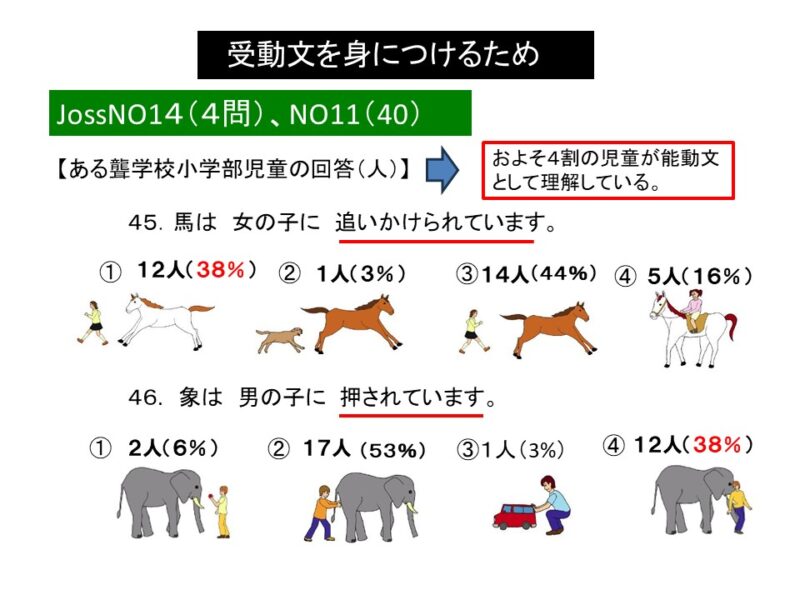

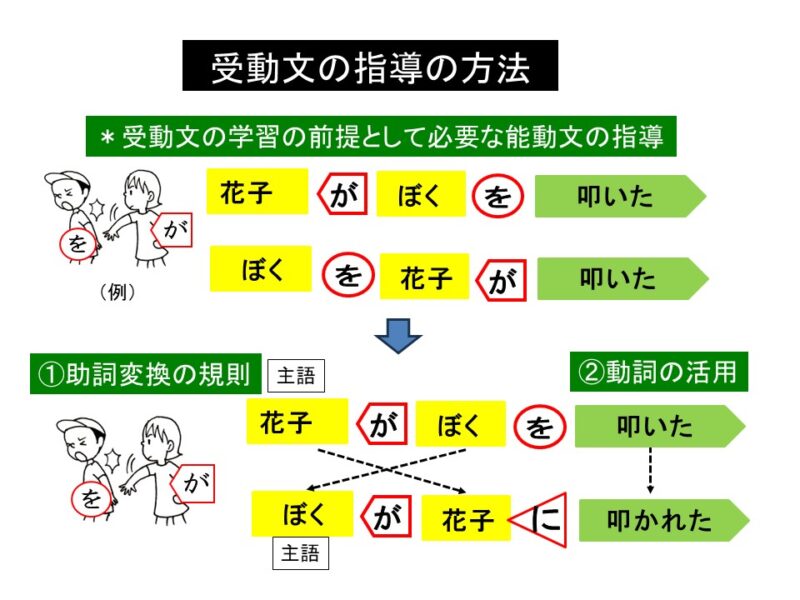

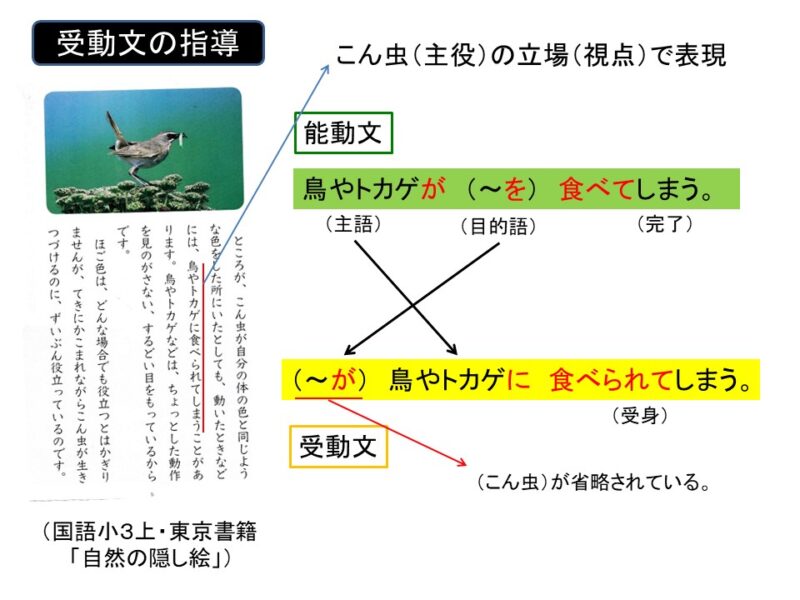

受動文は理解できているか?~JcossNO14、10(40)からみる

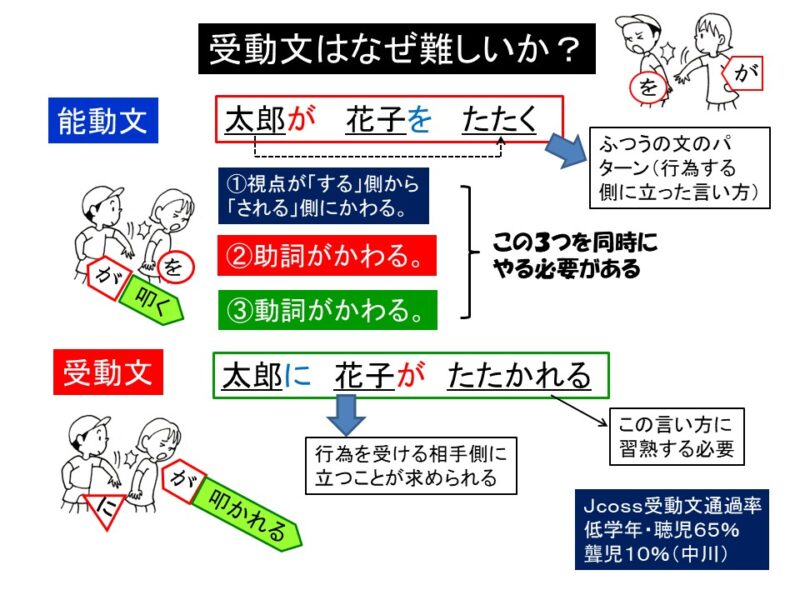

受動文はなぜ難しい?

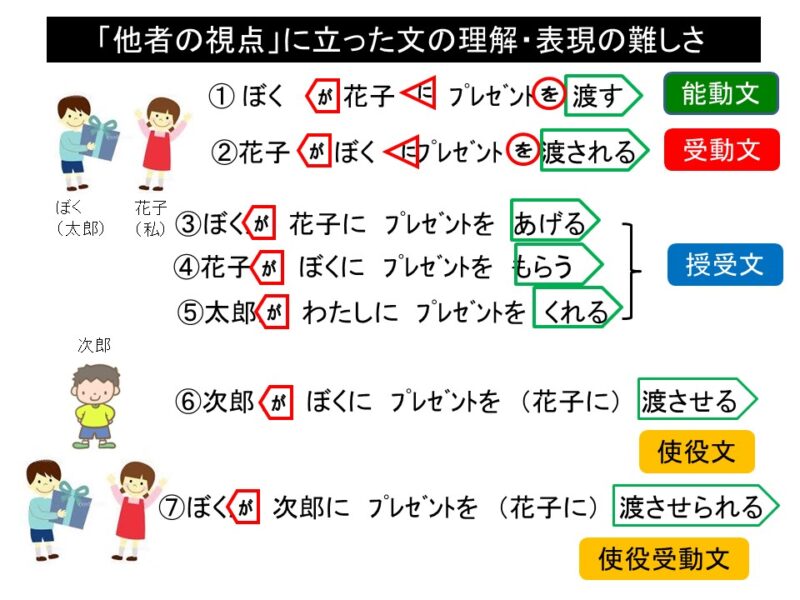

きこえない子の苦手な構文の一つが受動文です。聾学校低学年での受動文の通過率は10%程度です。低学年・高学年を一緒にした小学部全体での通過率をみても40%程度です。その理由は、一つ目の理由は、主語(動作主)が通常の文(能動文・平叙文)では動作をする人ですが、受動文では、動作を受ける(される)人になるので、その変化が理解できないからです。これを「視点の変換」と言いますが、難聴児はこの「視点の変換」が難しいのです。このような視点の変換を必要とする構文は、受動文だけでなく、下のイラストのように授受文(やりもらい文)や使役文があります。そこで、視点の変換を促すような教材(イラスト参照)を、受動文の指導と同時にやるのもよいと思います。

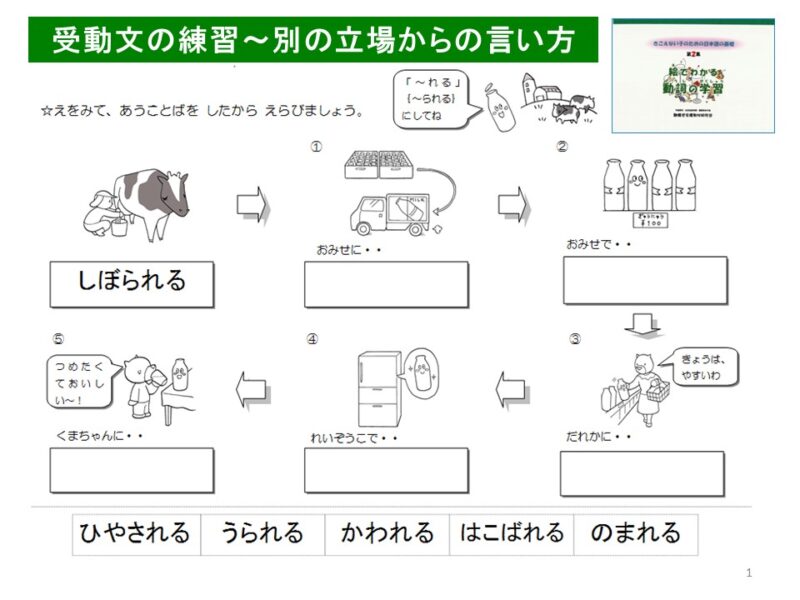

受動文の指導法

受動文の視点の変換については前項で述べましたが、文法的なこととしては、動詞と助詞が変わることです。ここでは具体的な指導方法については触れませんので下記をぜひご覧ください。因みに受動文は、1年生の国語の教科書から出てきます。受動文を能動文として理解してしまっては、全く文の意味が違ってしまいますのでなるべく早い段階で指導したいところですが、まだ理解が難しいという場合もあります。ですので、国語の教科書に受動文は何度も出てきますので、出てきたときに指導するとよいと思います。

☆「受動文の指導(1)~順序を踏まえて指導しよう」

https://nanchosien.blog/passive-sentense/#passive-sentence1

★「YouTube日本語講座第33回 二つの受身文の作り方~直接受身と間接受身

https://nanchosien.blog/passive-form/#passivesentense

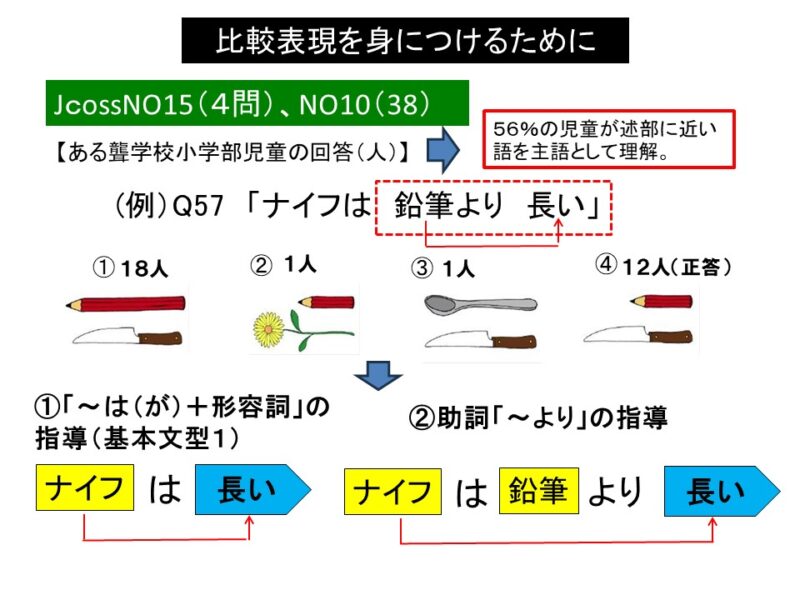

比較表現は理解できているか?~JcossNO15(4項目)、10(38)からみる

難聴児は「より」が理解できていない子が意外と多い。中川(2010)でも聴覚障害児の低学年での通過率は5%。上図に示したある聾学校の小学部児童も半数以上が「鉛筆が 長い」と反対に理解しています(述部に近い名詞を主語とみなす方略は難聴児にはよくみられます)。

指導の方法としては、まず「は(が)」がくっついている名詞(「ナイフ」)が、述部(「長い」)に対する「主語」であることを指導することが大切です。「が」「は」がくっついている名詞が述部に対する主語であることを明示するために主語と述部を線で結ぶのもよいと思います。

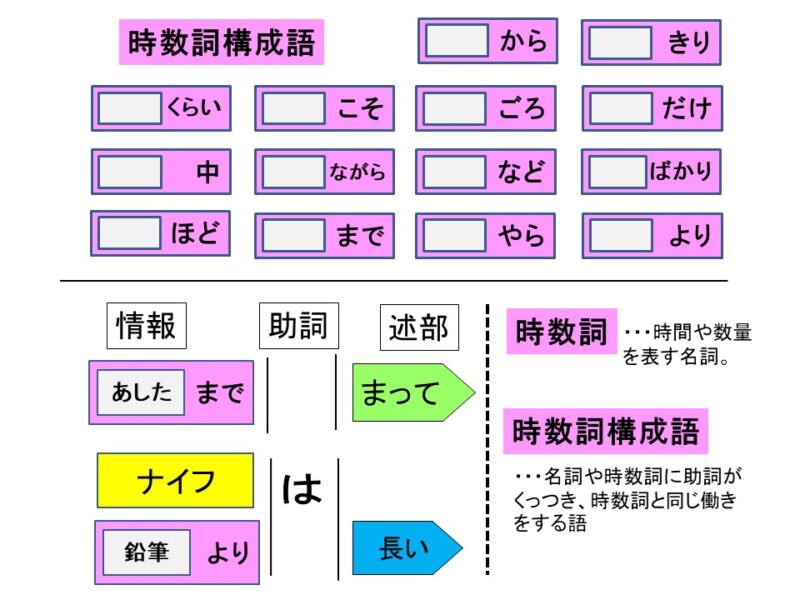

また、江副文法では「時数詞」という概念を使いますが、その時数詞と同じ働きをする語として「時数詞構成語」というのがありますが、「~より」は上図のような使い方が出来ます。

名詞修飾は理解できているか?

日本語では、名詞を詳しく説明する時、その名詞の前に説明する語句をもって来るのがルールです。これを「名詞修飾」とか「名詞句」と言っていますが、難聴児はこのルールを知らないことが多いので、そのしくみについて指導する必要があります。

Jcossには、この名詞修飾に関する問題が、NO13「主部修飾(左分枝型)」、NO17「述部修飾」、NO20「主部修飾(中央埋め込み型)」の3つ配置されています。ここでは、NO13とNO17の二つについて説明します。NO20は、聴児にも難しい構文なのでここでは割愛します。

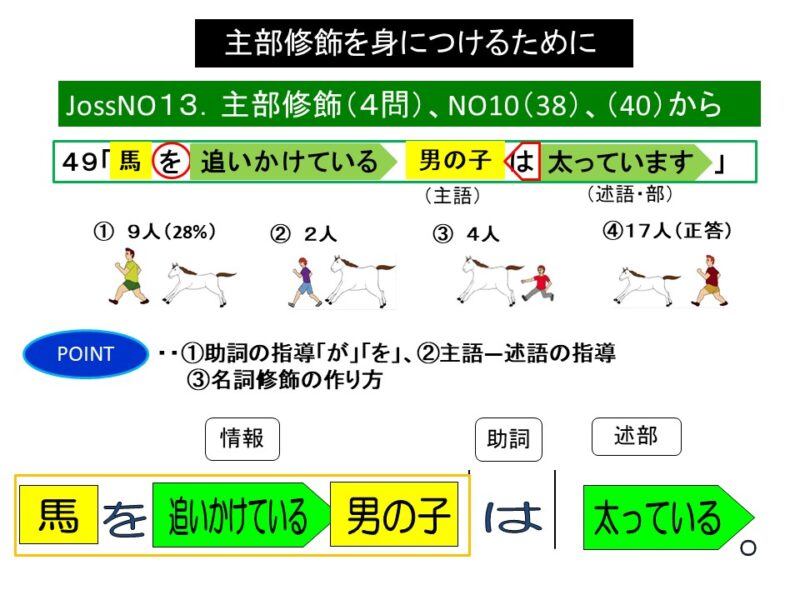

Jcoss13「主部修飾」(左分枝型・4問)10(38)(40)からみる

上図のNO13「左分枝型の主部修飾」の問題文49の例では、難聴児は、「馬を追いかけている。」「男の子は太っている」と二つに分けて理解してしまうことが多いです。さらに助詞がわからないと、「馬 追いかけている」「男の子 太っている」と単語の並びから判断するので、「馬が 追いかけている。男の子が 太っている」と理解することが多く、図の①という回答になってしまいます。この誤りを指導するには、以下のような手順が必要です。

①まず、「~が~を+動詞」という助詞「が・を」の構文の指導を行います。(下☆印記事参照)

②次に、「~が(は)~を+動詞」の文の中で、主語はどれか、述部(述語)はどれかについて指導をします。

③三番目に、品詞カードを使って、「情報・助詞・述部」構文図の中に、文が入れられるように指導します。

これらの指導については、下の該当の箇所の記事をご覧ください。

☆助詞の指導(3)~助詞「が・を」の指導

https://nanchosien.blog/postposition-ga-wo/#postposition-ga&wo

★名詞修飾の教え方~低学年でクリアしておきたい文法事項

https://nanchosien.blog/how-to-teach-noun-phrase/#noun-phrase1

*YouTube日本語講座NO32 品詞カードの並べ方ルール

https://nanchosien.blog/word-order/#parts-card

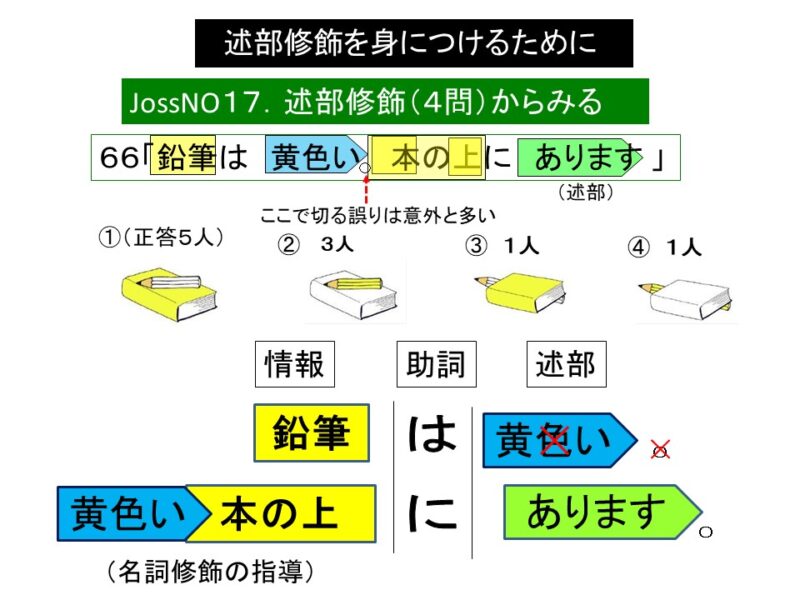

Jcoss17「述部修飾」(4問)

ここに配置されている4つの問題のうち、前3つ65~67は「位置詞」の問題を応用した形になっています(「~が~に+あります」)。従って、位置詞が理解できていることが必要です(とくに助詞「に」の使い方)。そのうえで「青い」という形容詞がどこにかかっているのかを考えることになります。それを理解するには、「構文図」の作り方の学習が必要なので、上記「YouTube日本語講座NO32 品詞カードの並べ方ルール」の記事をご覧ください。

以上、J.cossでの難聴児の躓きやすい文法項目について説明しました。子どもがどこで間違っているかはわかったが、その間違いをどう指導してよいかわからない、ということがあるかもしれません。1冊のテキストにして診断から指導法まで学べればよいのでしょうが、今はまだそこまで出来ていません。しかし、このように指導すればできますよ、ということはだいたいわかっています。その指導法については、このホームページの記事やYouTube動画にまとめていますのでご覧ください。なおJ.cossの検査道具(問題絵・解説)は以下から購入できます。

☆彡『J.coss日本語理解テスト』J.coss研究会編 風間書房発行 7,500円+税