はじめに

聴覚障害教育の中で長く伝説のように言われてきたことに「9歳の壁」というのがあります。言語や思考のレベルが、抽象的思考ができる小学校高学年(4~6年)の発達段階に到達できず、その前の具体的思考の低学年段階にとどまっている現象のことで、聴覚障害児の特徴といわれることがあります。でも、本当にそんな「壁」あるのでしょうか?

「9歳の壁」~澤隆史(2016)の調査から

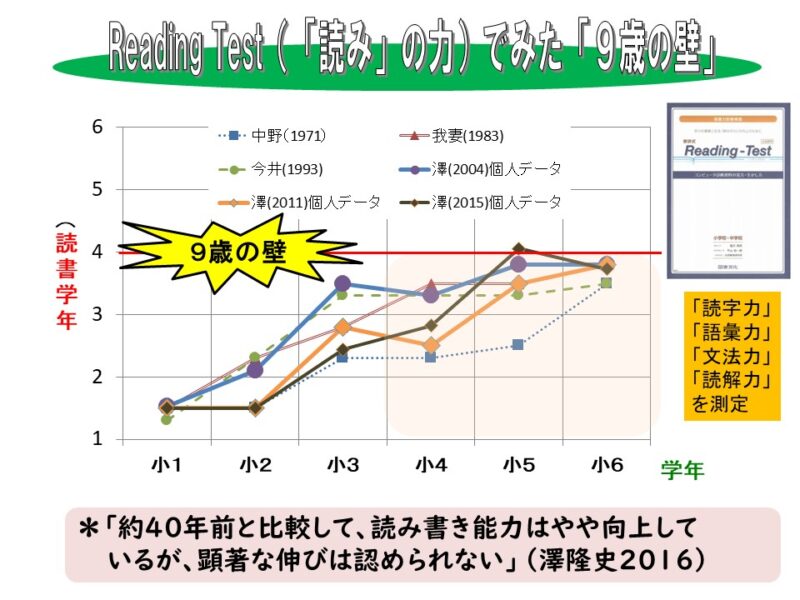

まず、「Reading test(読書力検査=以下RTと略)」という検査結果からみた調査(澤・東京学芸大2016)について紹介します。「Reading test」というのは、聾学校や難聴学級等でよく使われる検査で、読字力、語彙力、文法力、読解力の4つの観点から「読む力」を総合的に診断する検査です。その結果は、「読書学年」(その児童の読みの力を学年で表したもの)や、「読書力偏差値(学年内での相対的な位置。偏差値50が中央値)によって示すことができます。

澤隆史(東京学芸大2016)は、1970年代から2015年頃までの約半世紀の間に行われていた、ほぼ10年おき6回の検査結果を調べ、それぞれの年代における結果を読書学年として算出し、図―1に示しました。

例えば、1971年の中野による結果(図ー1の点線と■で表示)は、小学3年生で読書学年は2.4年、小4年、小5年でも2.4年~2.5年と変わらず、小6年でやっと3.5年という結果が読み取れます。

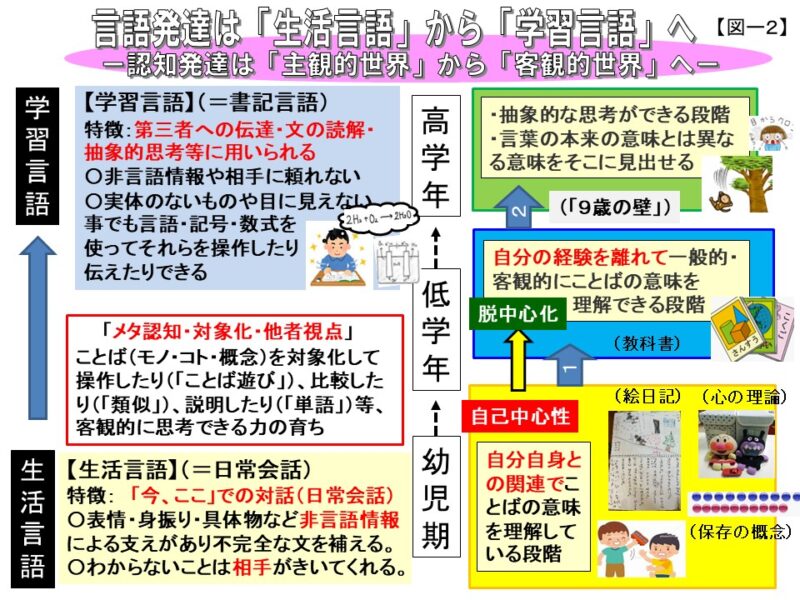

その後80年代、90年代、2000年代と別の研究者によって検査が実施されていますが、いずれにおいても高学年(4~6年)児童の読書学年は、低学年2~3年生レベルにとどまったままでした。こうした事実から、多くの聴覚障害児にとって、幼児期・低学年での主観的・具体的思考が中心の「生活言語」の世界から、高学年以降の客観的・抽象的思考や論理的思考が必要な「学習言語」の世界への移行は難しく、移行を妨げる「9歳の壁」があると言わざるを得ないのが現実です。

しかし、過去半世紀いやおそらく1世紀以上にわたって続いてきたこの現象が、2025年の現在もまだ続いているのでしょうか? 最近の具体的な調査研究があるのか調べてみましたが、とくに見当たりませんでした。先に述べた澤の調査からすでに10年経っていることから、改めて「9歳の壁」は存続するのか、調べてみることにしました。

今回の調査について

対象とした児童

都会地にある公立聾学校(以下P聾学校とします)に2018年から2025年(8年間)の間に在学した6年生のべ102名が対象です。

検証に使用した検査

Reading test(読書力検査・以下RTと略)

これはすでに述べました(図―1)。低学年・中学年・高学年用の3種がある標準化された検査です。

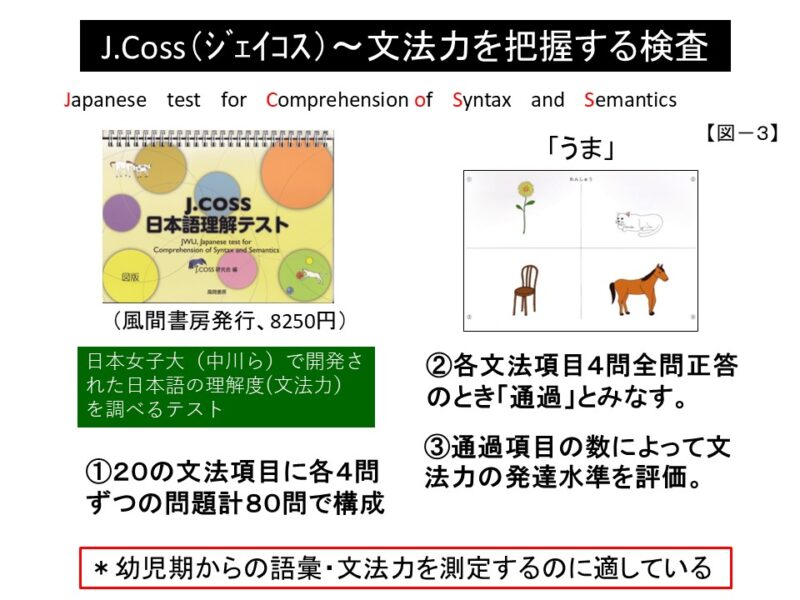

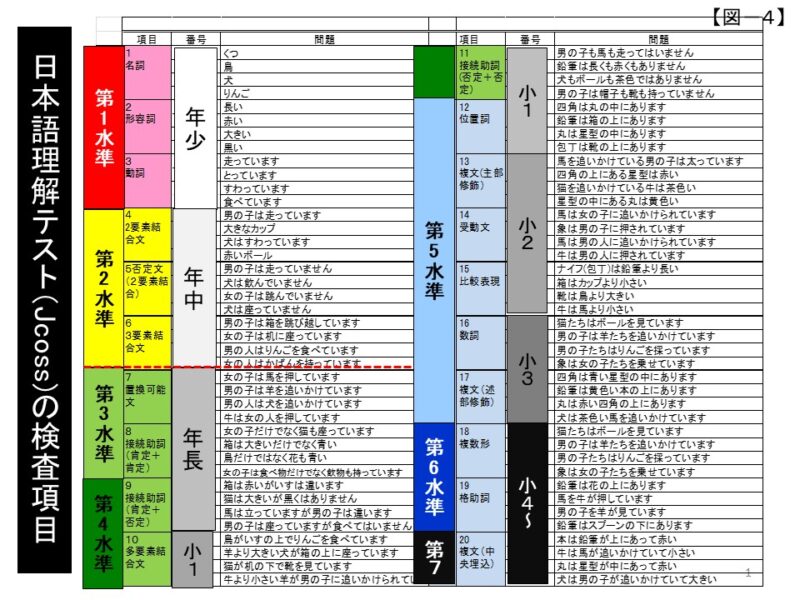

Jcoss(ジェイコス・日本語理解テスト・以下Jcossと略)

聾学校や難聴学級でよく用いられている、主に日本語の文法力をみる標準化された検査です。幼児期から小学校4年生あたりまでの文法力を調べることができますが、検査の問題項目数に限りがあるので、小学校4年生から先は伸びがフラットな状態(高原状態)になります。

比較3問題

岸本裕史(1984)によって作成された、「推移律」の理解を含んだ問題ですが、標準化はされていません。

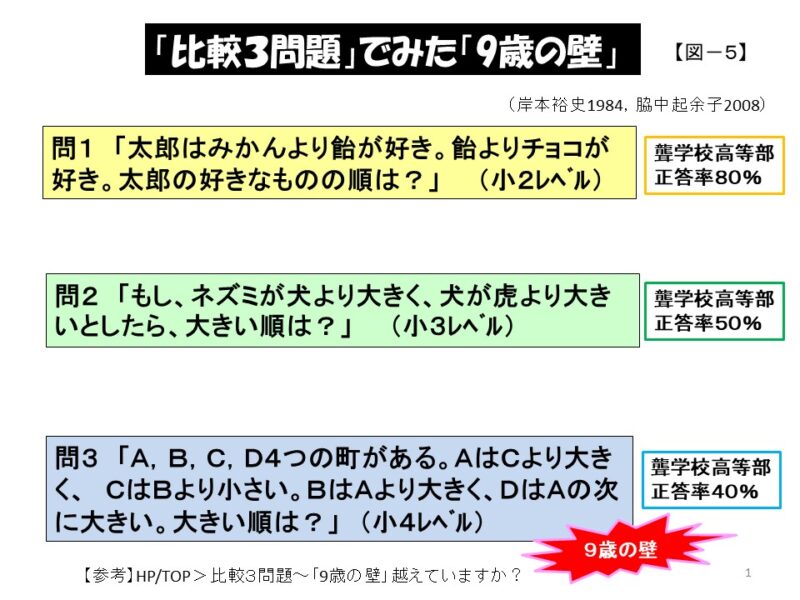

推移律とは論理的な関係を理解する能力(例A>B、B>CであればA>C)のことで、一般的に、子どもがこの概念を理解し始めるのは 年長から小学校低学年あたりとされています。この時期の子どもは、比較を通じて順序や関係を把握する力が発達していきます。具体的に、3つの問題は図―5になります。今回の調査にあたって、この3つの推移律の問題が、「9歳の壁」を考える上で重要なポイントになるので、それぞれの問題についてもう少し解説しておきます。

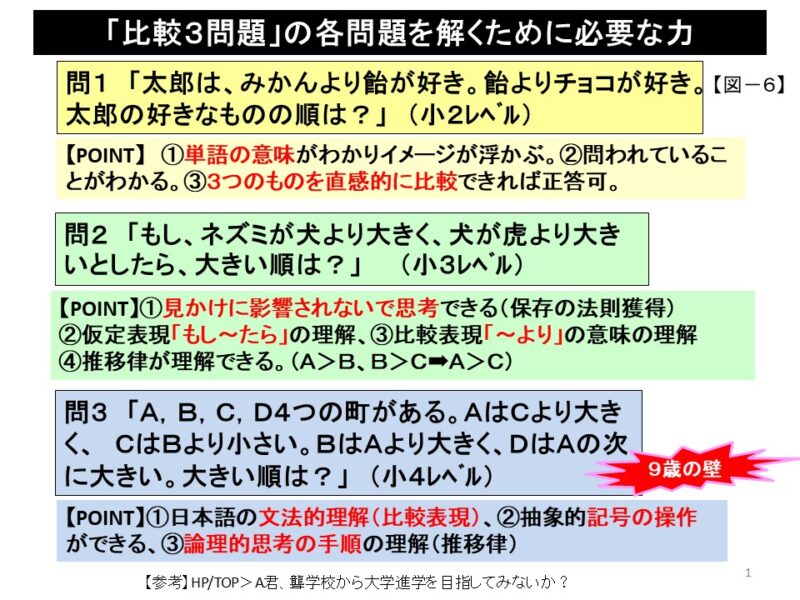

Q1について(小2レベルの問題)

「比較3問題」のQ1は、「みかんより飴が好き、飴よりチョコが好き。好きな順は?」という内容で、問題文の長さや複雑さ、文法的な難易度はQ2と大きな差はありませんが、子ども自身が自分の経験にひきつけてイメージ化しやすい問題となっている点で、Q2より難易度は低いです。問題作成者の岸本もこれができたら「小2レベル」とみなしています。

Q2について(小3レベルの問題)

Q2とQ1との大きな違いは、日本語を文法的に正確に読み取ることができず、自分の頭の中に浮かべたネズミ、犬、虎のイメージでそのまま大きさを判断すると、逆になってしまいます。実物の大きさのイメージからではなく、自分の経験から切り離して客観的な思考できないと、ひっかかってしまう問題になっています。「もしAがBより大きく、BがCより大きいなら、AはCよりも大きい」という推論が、自分の経験を離れて客観的にできるのは、一般的に小学校低学年と言われていますが、岸本もその点を考慮してこれができたら「小3レベル」とみなしています。

Q3について(小4レベルの問題)

「9歳の壁」を越えているかどうかの判断をするのがこのQ3の問題です。Q3は、架空の4つの町の大きさを、記号で表せばA>C、C<B、B>A、D<Aとなる文を順次比較することで、4つの町の大きさの順を答えるという推移律の問題となっています。岸本が「この問題は小4レベル」と言っているように、Q1やQ2に比べ日本語の文の難しさ、推論過程の複雑さなどは、はるかに高度です。この問題が解ければ小4年の実力つまり「9歳の壁」を越えているとみなしてよいだろうと思います。

以上のことから、今回の調査においては、Q3が通過できていることすなわち3問とも全問正答できていることが「9歳の壁」がクリアできている条件としました。

検査の結果と考察

まず、3つの検査の中で最も重視した「比較3問題」について考察します。

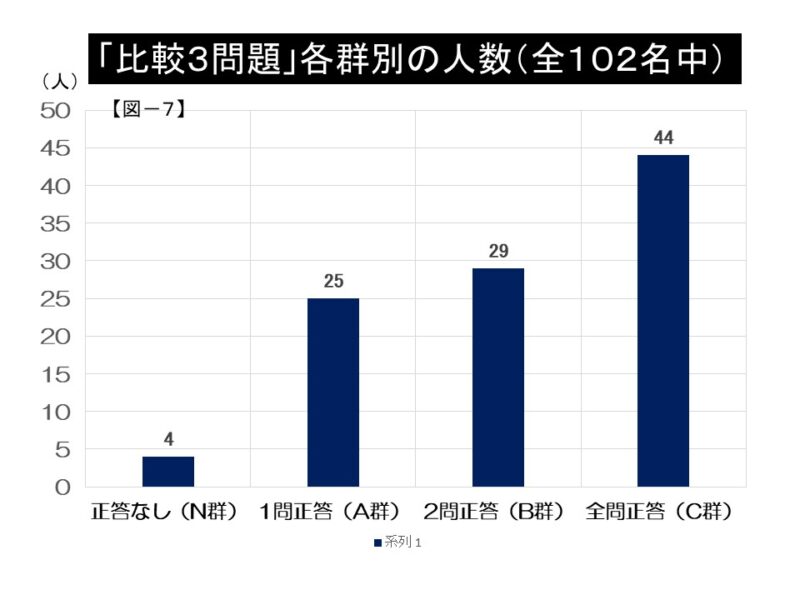

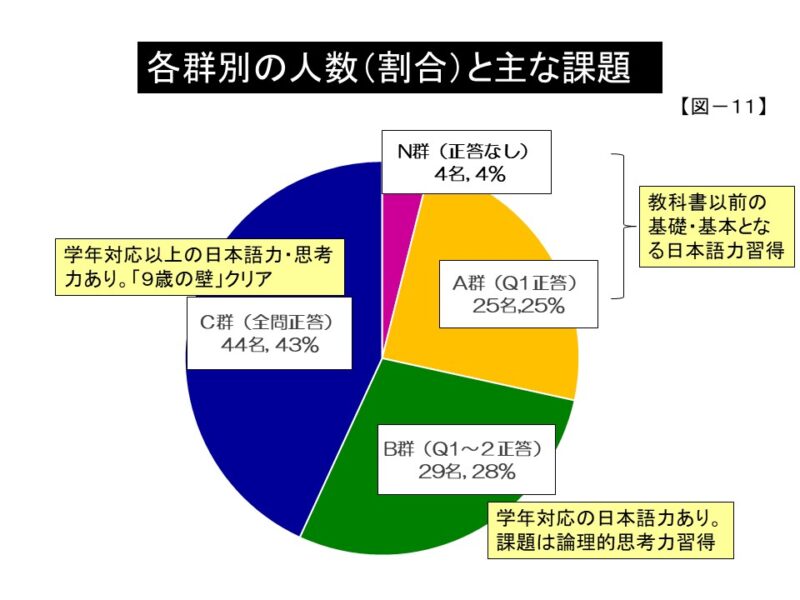

「比較3問題」の結果から

今回の調査対象である102名の児童は、いずれも高学年時に年1回(小4年時、小5年時、小6年時)計3回「比較3問題」をやっています。この全3回のうち2回以上全問正答している場合に、「全問(3問)正答」とみなし、これをC群としました。102名中44名(43%)がそれに該当しました。

同様の基準で、3回のうち2回以上2問正答している児童をB群(29名・28%)、1問正答の児童をA群(25名・25%)、0問正答の児童をN群(4名・4%)としました(以上図―7参照)。

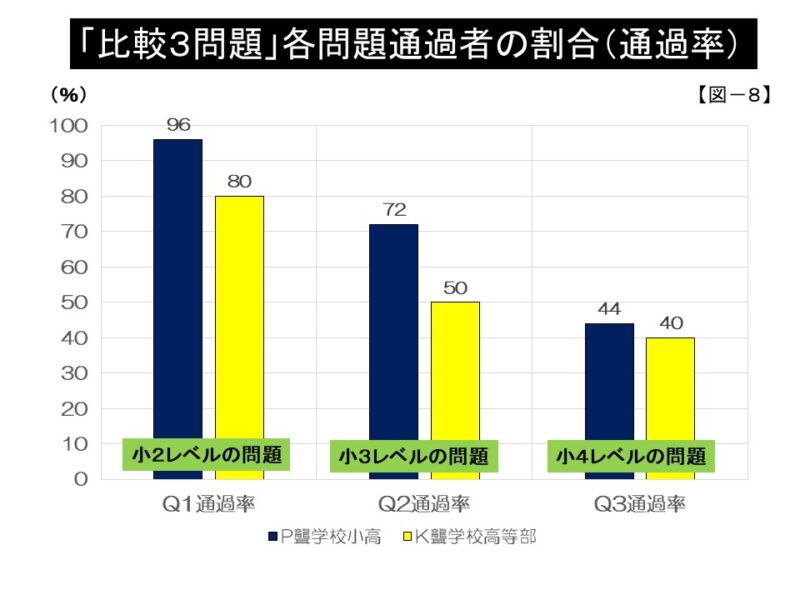

これらの結果から、各問題別の通過者数を算出しました。Q1が正答(=通過)している合計児童数は、A群25名だけでなくB群29名もC群44名も含まれますから合計96名がQ1の通過者になります。これを「Q1通過者」とし、その比率を「Q1通過率」としました。102名中96名が「Q1通過者」で「Q1通過率」は94%となります。

同様に Q2を正答している児童は、B群児童29名とC群児童44名ですから、「Q2通過者」は73名、「Q2通過率」は72%になります。そしてQ3正答者は「Q3通過者」44名、「Q3通過率」43%となります。これを図にしたものが図―8のグラフの紺色棒グラフです。

この図に、脇中(2008)によるK聾学校高等部で1990年代に実施した調査結果をその横に並べました。それが黄色棒グラフです。(図ー8)

この図ー8からわかることは、Q3通過率すなわち小4レベルで「9歳の壁」を越えていると判断できる児童・生徒の通過率が、小高学年(P聾)も高等部(K聾)もどちらも4割程度だということです。対象児童生徒の年齢差を越えて、Q3をクリアできた割合があまり変わらず、4割程度という点に注意が必要です。小学生の時期を過ぎると、改善が容易でない(「9歳の壁」を越えられない)、ということかもしれないからです(論理的思考の力を伸ばすことで改善の余地はあるように筆者(木島)は思っていますが・・)。

「Reading Test」(RT)の結果から

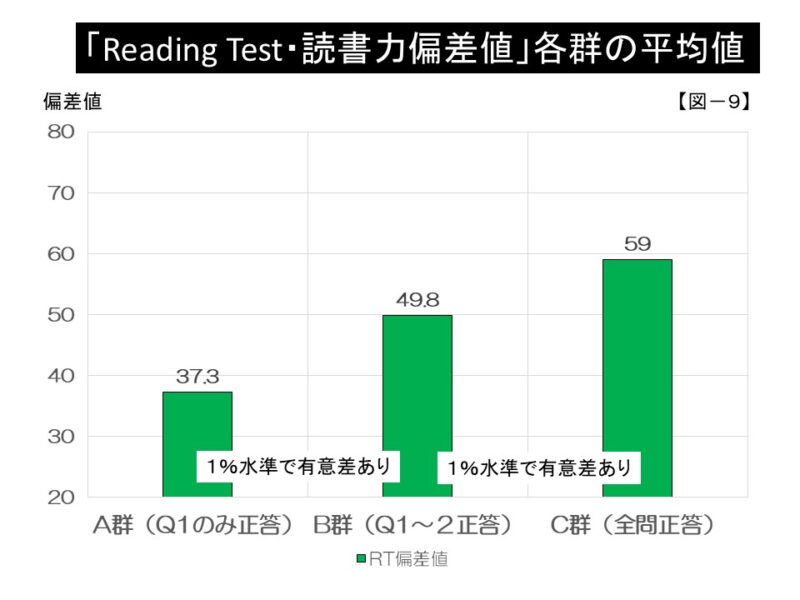

これは、「読書年齢」ではなく、到達している児童の検査得点を数値として明確にするために、該当の学年に換算したRTの「偏差値」を算出しました。偏差値はその学年児童の中央値を50として、その平均からの隔たりを数値であらわしたもので、RTの場合は、非常に高い偏差値の児童は70台、厳しい偏差値の児童は20台となります。

各児童は、それぞれ4年時、5年時、6年時の合計3回、RTを受けています。そこで、高学年3年間の個人別平均偏差値を算出し、その数値から、A~C群の各群ごとの平均偏差値を算出しました。(図ー9)

それによると、まずA群25名(Q1のみ正答)の平均偏差値は37.3でした。これは「読みの力」は相当厳しいという数値です。学年対応の国語教科書をそのままでは使えないレベルなので、より基礎的・基本的な日本語の指導が必要です。

次にB群29名(Q1~2正答)ですが、B群児童の平均偏差値は49.8でしたので、ほぼ聴児平均並みの「読みの力」はもっているということになります。さらにC群44名(Q1~3全問正答)の平均偏差値59は、聴児と比べてもかなり高いレベルの読みの力があるということになります。

Jcoss(ジェイコス)について

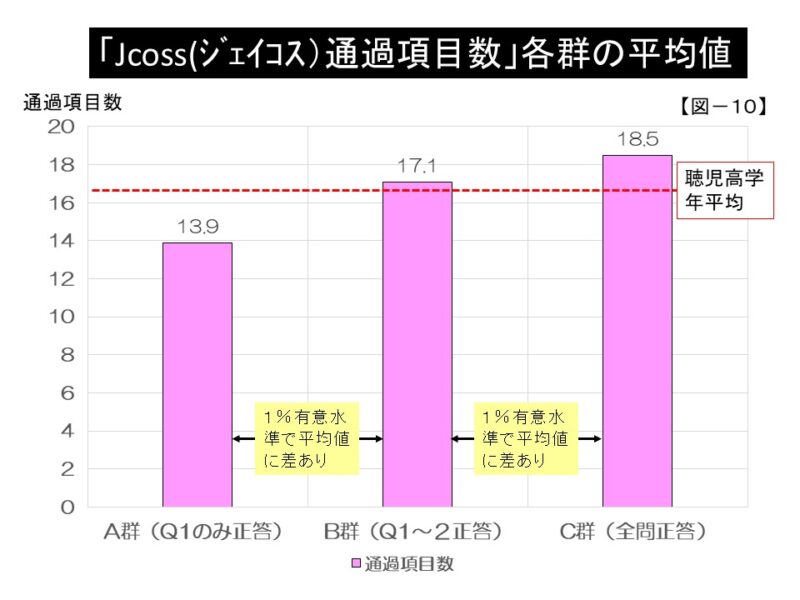

Jcossは通過項目数でみてみました。Jcossの聴児の通過項目数は、全20項目中4年生17項目、5年生16.9項目、6年生16.9項目(中川2010)なので、聴児の文法力は高学年で17項目通過が平均と考えてよいと思います。

では、聾児102名はどうでしょう? まずそれぞれの児童の高学年3年分の通過項目数の平均値を算出し、そこから各群ごとにまとめて群別の平均通過項目数を算出しました。それによると、A群13.9項目(聴児小2レベル)、B群17.1項目(聴児高学年同等レベル)、C群18.5項目(高学年レベル以上)となりました。A群児童の13.9項目通過は、文法力小2レベル(中川2010)ということですから、学年対応の国語教科書をそのままでは使えない文法力のレベルです。国語の指導以前に、日本語の語彙・文法の指導等によって、日本語そのものの基本的な力をつけることがまず必要です。

B群は17.1項目ですからほぼ聴児平均と同じレベルです。また、C群は、聴児と比べても高い数値です。

まとめ

| 各群 | 比較3問題 | RT偏差値 | Jcoss通過項目数 | 課題 |

| N群(4名) | 正答なし | 35 低学年レベル | 6.3項目 年中レベル | 基礎的日本語力の習得。助詞、動詞活用等の文法指導 |

| A群(25名) | Q1のみ正答 小2レベル | 37.5 低学年レベル | 13.9項目 小2レベル | 同上 |

| B群(29名) | Q1~2正答 小3レベル | 49.8 高学年平均レベル | 17.1項目 小高レベル | 推移律などの論理的思考の指導 |

| C群(44名) | 全問正答 小4レベル 「9歳の壁」クリア | 59.0 高学年高いレベル | 18.5項目 高学年高いレベル | より高い目標の設定 |

以上のことから、以下のようにまとめられると思います。

①「9歳の壁」の存在について検証するために、公立P聾学校に2018~2025年に在籍した小6児童102名の「比較3問題」「RT」「Jcoss」の3つの検査結果を用いて、どのくらいの児童が「9歳の壁」をクリアできているか、あるいは越えられていないかを検証しました。その結果、43%の児童(44名)が「9歳の壁」を越えているという結果が確認されました(図ー11)。これらの児童(C群)は、3つの検査とも、良好な結果を示していました。

②残りのB群(29名、28%)、A群(25名、25%)、N群(4名、4%)の児童合計58名(56%)は、「9歳の壁」を越えていないと判断しました。但し、B群の児童は、RT及びJcossの二つの日本語力に関する検査では、「聴児平均レベル」の結果が出ており、残る課題としては、論理的思考力を伸ばすことであり、この点についてしっかり指導できれば、Q3の問題をクリアできる可能性はあると思われます。例えば、実物(例:いちご、りんご、すいかなど)やイラストを用いて、推移律の学習を行うとか、数字カードを準備して、数字の大小関係を考えるなど学習の方法はいろいろと考えられます。このような学習を積み重ねることで、論理的思考の力が伸びれば、Q3の問題をクリアできる可能性が出てくると思われます。とくに、B群29名のうち、13名はRT偏差値50以上、Jcoss18項目通過しており、この児童たちは、論理的思考力をつけて比較問題全問正答できるようになる可能性は大と思われます。

③A群及びN群の児童計3割の児童は、徒に国語教科書にこだわる必要はなく、将来の就労のために必要な日本語の基本的な読み・書きの力をじっくりとつけていくことを考えるべきだと思われます。

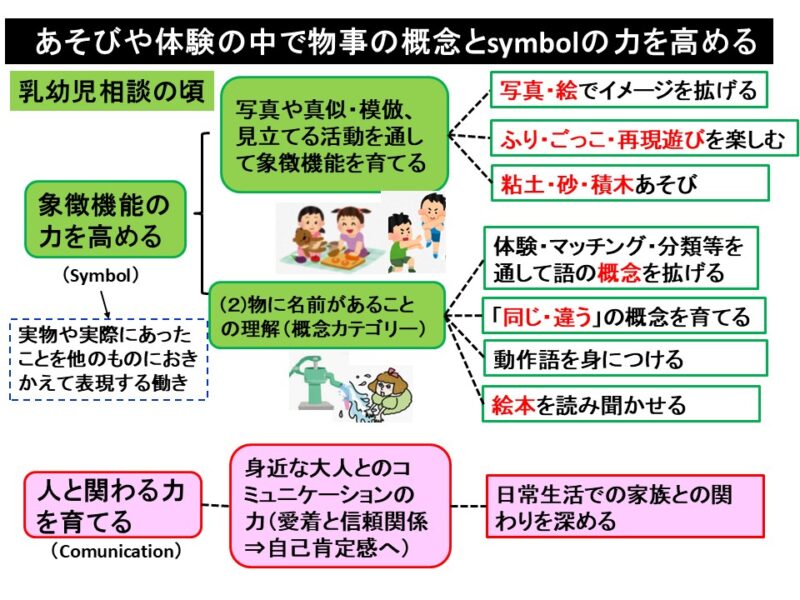

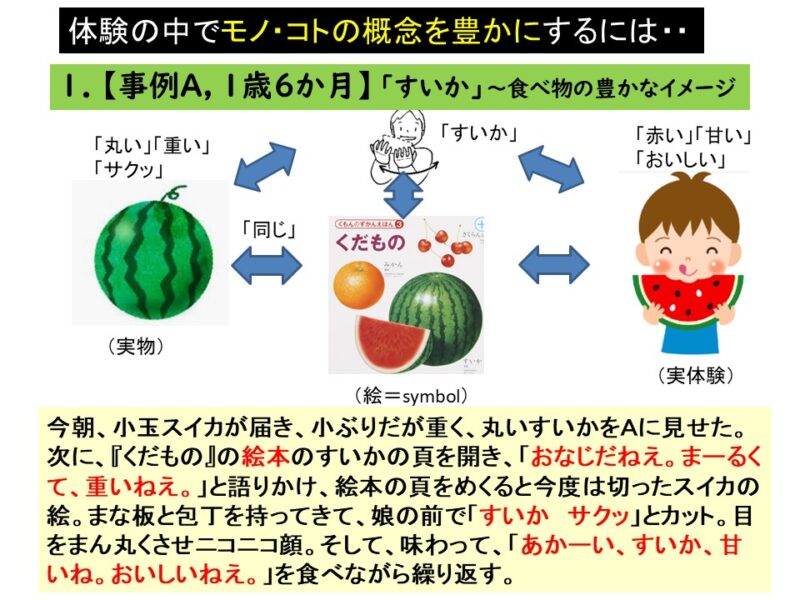

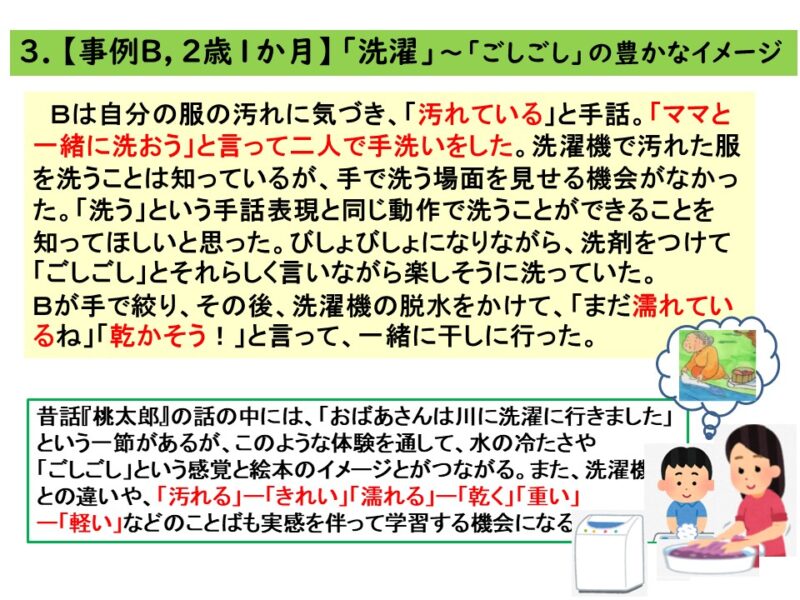

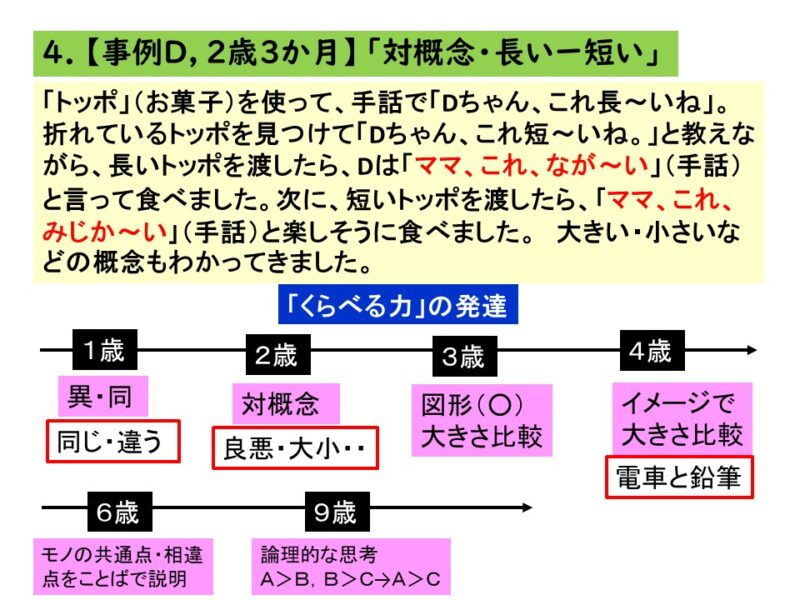

④結論として、「9歳の壁」は、聴覚障害児にとって、今なお、乗り越えるべき「壁」として存在していると言えます。ただ、生まれて以来10数年の歳月の中でどんな力をつけてきたかによって、その子どもにとって「壁」となったりならなかったりすると考えると、とくに幼児期の生活の中で、親子の愛着関係をしっかりと作り上げ、子どもの自己肯定感の土台を築いたうえで、実物との出会い、ごっこ遊びを通してモノ・コトの概念とイメージする力を豊かに身につけ、そして、モノとモノを比べたり、ことばをことばで説明できる力をしっかりとつけていくことでしょう。以下、参考になりそうな幼児期前半の事例を紹介しておきたいと思います。「考える力」を育てるためには、日常会話のレベルで終わらせないで、もう一歩つっこんだやりとりが必要です(ここが聴児の会話とちがうところ)。こうした事例の会話を参考に、しっかり取り組んでいきたいものだと思います。(木島)

参考になる記事

★「学習言語」の世界に入れる力、大丈夫?~年長・低学年時のWISC検査のここに着目

https://nanchosien.blog/wisc%e2%85%b3-simi#Calplaritiesvocabulary/#

☆『9歳の壁』超えていますか?~「比較3問題」でチェックしてみよう!