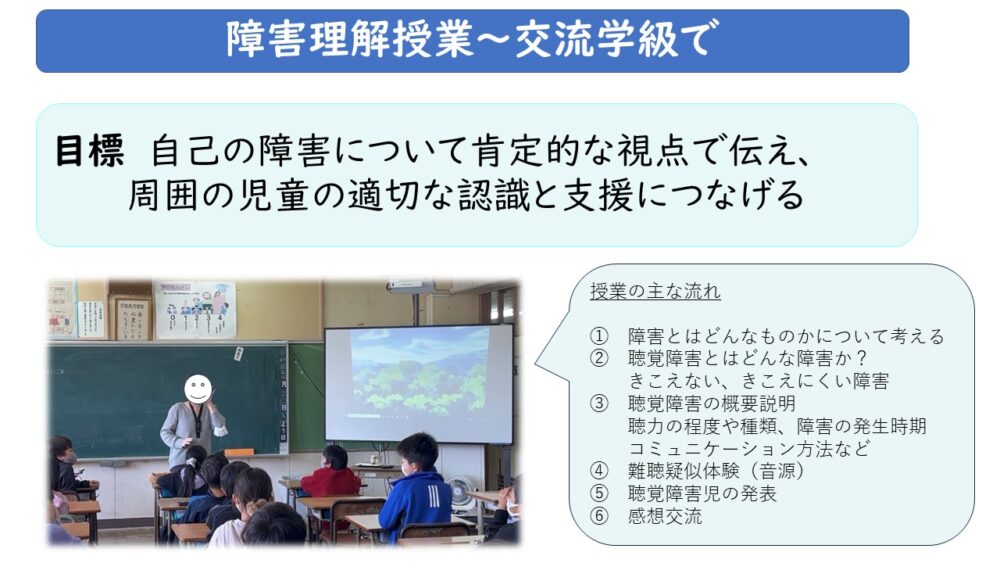

障害理解授業

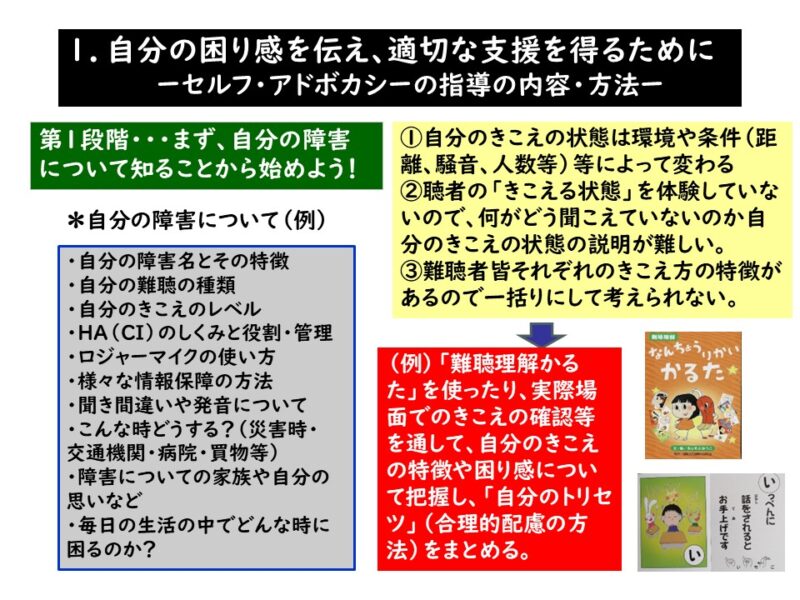

前回の記事では、セルフアドボカシーを身につけるために、まず、自分のきこえなさについて知ることの必要性と重要性について書きました。そして、具体的にどのように取り組み(授業)を進めたかという実践事例を紹介しました(上図参照)。

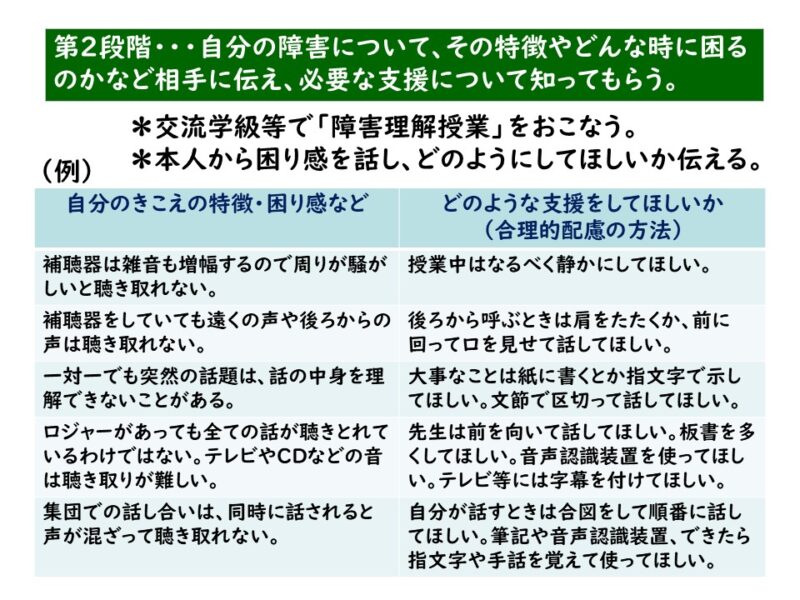

今回は、自分のきこえの実態や困り感について理解した児童が、一歩進んで、交流学級(通常学級)で、自分の困り感をどうクラスの友達に伝え、周りの子どもたちの理解を得て、クラスの友達からの配慮(合理的配慮)を引き出していったか、具体的な「障害理解授業」の実践について紹介します。

今回の授業の目標

難聴児の目標

自己の障害について説明し、必要な支援について肯定的な視点で伝えることができる。

交流学級児童の目標

自分と異なる立場を尊重し、互いに助け合う心情を育てる。(道徳)

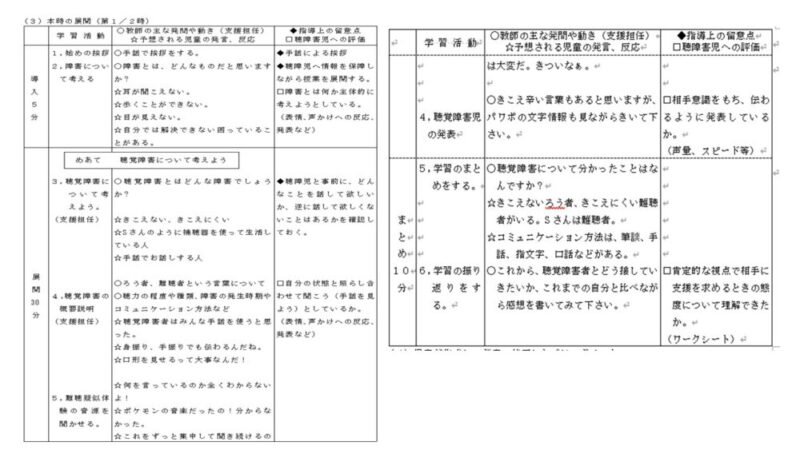

授業の流れ

1. 聴覚障害とはどんな障害か?

2.聴覚障害の概要説明

3.聴力の程度や種類、障害の発生時期、コミュニケーション方法など

4.難聴疑似体験(音源)

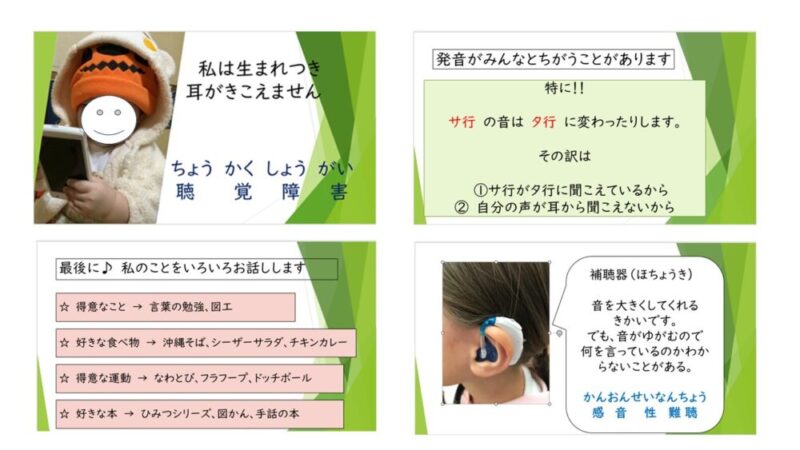

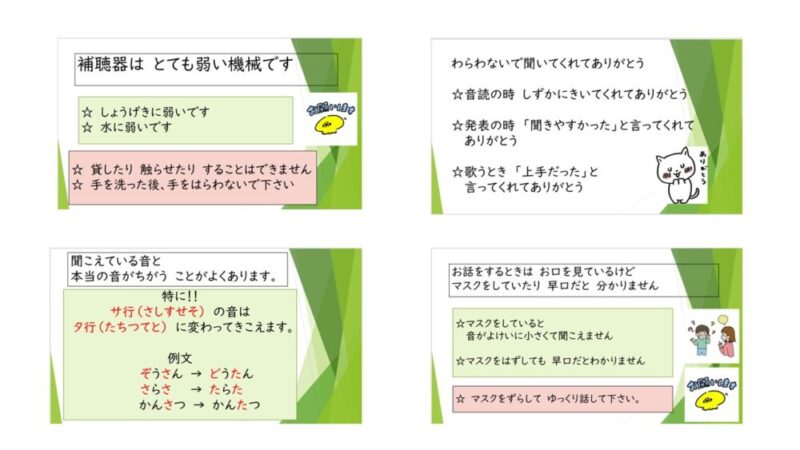

5.難聴児の発表(上図)

児童はあらかじめ作成したパワーポイント資料を使って発表した。伝えたい内容は下記の5項目。

①自分の障害についての説明・・・聴覚障害者で治ることのない障害であること

②聞こえていることと実際の音が違うこと

③発音が違うことがあること

④友達におねがいしたいこと

マスクを外してゆっくり話してほしい。補聴器は大切な物だから貸したりすることはできないこと

⑤知ってほしい私の事(好き食べ物や得意なこと、興味を持っている本のことなど)

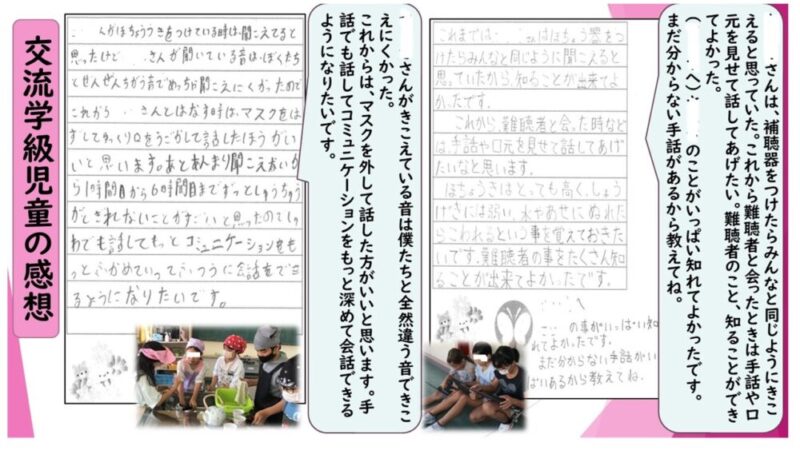

授業の感想~交流学級児童及び授業見学した教員

交流学級児童感想

授業を見学した教員の感想

・難聴学級担任が聴覚障害について説明している時、聴障児が笑顔で頷いている様子を見て、聴覚障害というものに対して肯定的な障害認識をもっていると感じた。

・聴障児が発表後、自分から「質問はありませんか?」と投げかけられたのは、肯定的な自己認識があり自分に自信があるからできた事だと思う。障害をもっていると自分に対して自信をもつことがなかなかできないので、これまでの計画的で丁寧な取り組みの成果だと感じた。

・聴障児が「ありがとうベース」で発表した事で、聴児が質問の際、自然とマスクを外して口形を見せながら、ゆっくり話す意識につながったと思う。共生社会実現の為にあるべき姿が見えた気がした。

授業後の難聴児の変化

・セルフアドボカシー・スキルを身につける授業を通して、本児は肯定的な障害認識をもつようになり自信を深め、学級会の司会や学年代表の発表、運営委員会(児童会役員)に立候補するなど積極的に活動するようになっている。そして、運営委員会に選出され、学校行事をリードする活動をメンバーと協力しながら行えるようになっている。

また、交流学級(通常学級)の子どもたちも、わかりやすく動作をつける、ゆっくりめに話す、指文字を覚えて使う(クラスの約半数)、筆談をする等々自分のやり方で、出来る範囲で難聴児に関わる意識が育ってきている。

まとめ

障害理解授業は、実は今回のみではなく、毎年1回継続して行われています。このような障害理解授業を通して、きこえる子どもたちに「難聴」という具体的な障害についての知識を深め、さらに具体的な関り方について学び、そして難聴児との日々の具体的なかかわりを通して、実感をもって相手の困り感に気づいたり、その困り感を配慮した自分なりの関わり方で、そう無理なく関われる、そんな関係づくりが出来れば、障害理解授業・教育の目的は達成できたと言えるのではないでしょうか。そして、このような実践の積み重ねが、やがて明日の共生社会の実現につながっていくのではないかと思います(木島)