上位概念の習得の難しさ

きこえない子の語彙習得の課題のひとつに、「上位概念」のことばの習得の難しさがあります。例えば、たいていの赤ちゃんが1歳頃に覚えることばに「犬(わんわん)」とか「猫(にゃんにゃん)」などのことばがありますが、これはきこえる子もきこえない子も同じです。このような、実際に「見えていて、そこにある」ものについては、きこえる・きこえないに習得の差はありません。

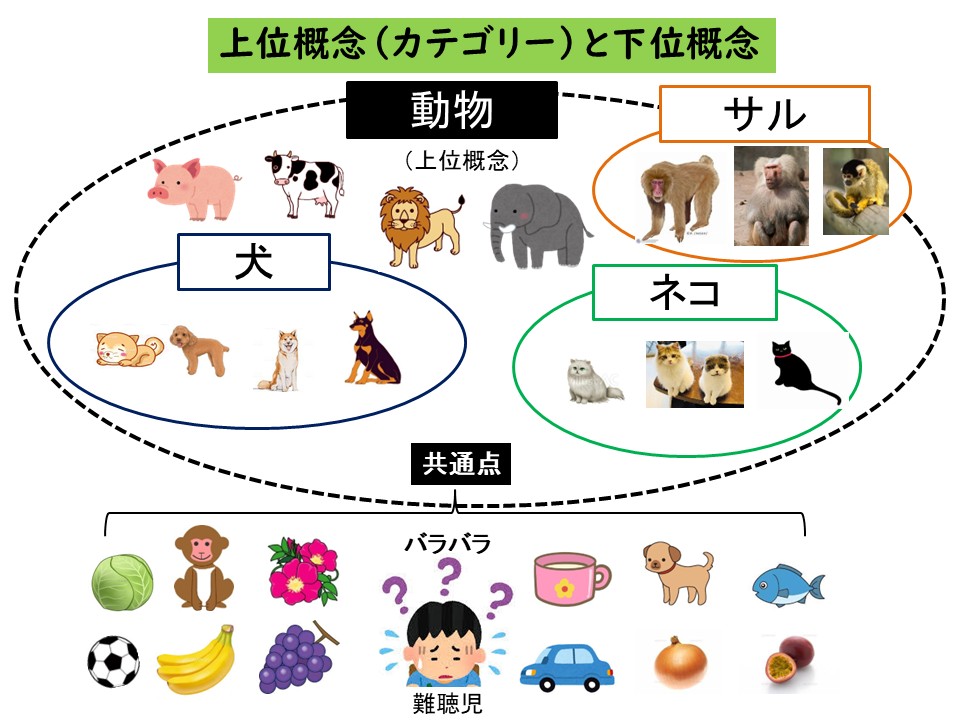

これら犬や猫は、哺乳類の一種ですが、哺乳類の仲間(カテゴリー)につけられたことばは「動物」で、これを上位概念と言っています。言い換えると、「動物」という上位概念の中には、犬や猫、牛、馬、熊、象、ライオンなどの下位概念となる哺乳類の仲間が含まれていることになります。同様に「果物」という上位概念の中には「りんご、バナナ、みかん、ぶどう、桃」などの下位概念が含まれるということになります。

このようなカテゴリーの概念がわかるようになるのは、通常は3歳くらいで、「動物・果物・野菜・乗物」など比較的馴染みの「上位概念語」は、3歳の子であれば、とくに誰かに教えられたわけでもなくたいていの子が知っています。親が知らない間にいつのまにか知っているというのが、きこえる子の語彙の自然獲得で、家庭や園での大人や友達との会話、誰かの会話やテレビの誰かの話の聞きかじりなど、いつの間にかどこかで耳から「きいて」知っているわけです。こうした意図しない学習のことを「偶発的学習」といいますが、きこえない子はこの「ききかじ」って言葉や知識を身につけるという「偶発的学習」ができません。これがきこえない子の「ことばのかずの少なさ」の大きな要因の一つで、とくに「上位概念語」は自然獲得できません。

きこえない子はどうすればよいか?

きこえない子も、日本語か手話かの違いはあっても、ママやパパ、兄弟などの家族や園での先生や友達とも会話していますから、「犬、ねこ、猿、象・・」「りんご、バナナ、みかん・・」など、実際に生活の中で見たり触ったり食べたりなどしているものの名前は、覚えることができますし、ある程度知っていると思います。ただ、その時に「動物」「果物」「野菜」「乗物」といった、ものの集まりにつけられたことば(上位概念語)も、同時に子どもに使ってみせることです。このような「動物」とか「果物」といった「上位概念語」は、単にモノの集まり(カテゴリー)のファイルにつけられたインデックスシールのようなものですから、実際に「くだもの」というものがあるわけではありません。言い換えれば、「見えない」ことばですから、学習しにくいのです。こうした「見えない」ことばは、あえてそのことばを教えなければ習得は難しいです。

例えば、スーパーで買い物をして帰った時などに、じゃがいも、にんじん、玉ねぎに混じって、りんご、みかんを並べ、「ご飯の時に似たり焼いたりして使う食べ物はどれ?」「ご飯を食べた後やおやつの時に食べる食べ物はどれ?」と尋ねて、二つの仲間(カテゴリー)に分けさせ、「こっちの仲間を野菜、こっちの仲間を果物っていうよ」と教え、それぞれの特徴について、「こっちは畑の土にできるね。こっちは木になっているね」「こっちは甘くない。こっちは甘い」など、年齢に合わせてその特徴をいっしょに考えるとよいでしょう。このようにして、それぞれの仲間(カテゴリー)に含まれているものとその上位概念語を、実物を使って教えます。

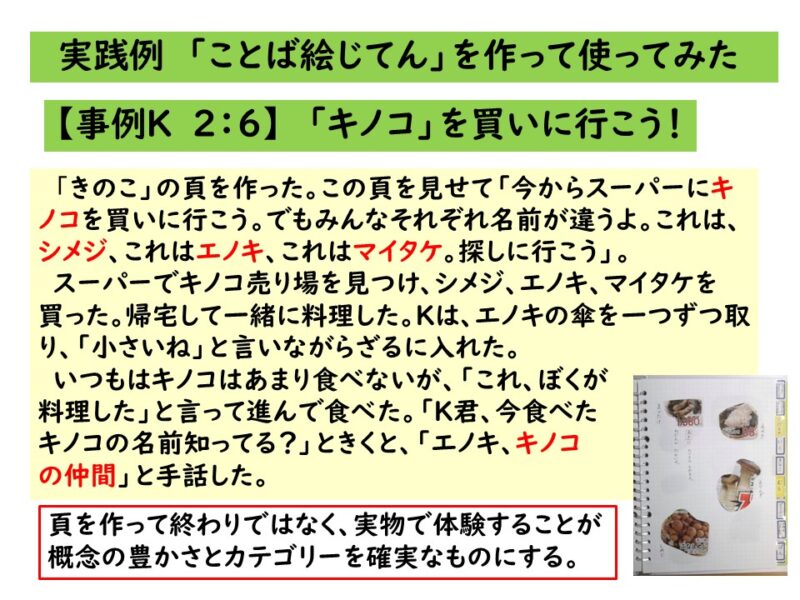

上のファイルの事例は、「ことば絵じてん」(カテゴリー分けしたものの絵や写真を貼ったファイル)を作って、それを見ながら実際に買物に行き、調理して食べたという実践。また、二つ目の写真は、個別指導場面で「野菜」と「果物」を、実物を使って分類しているときのものです。

なぜ、カテゴリー・「上位概念語」が必要か?

新しく出会ったモノでも、それが何か推測できる

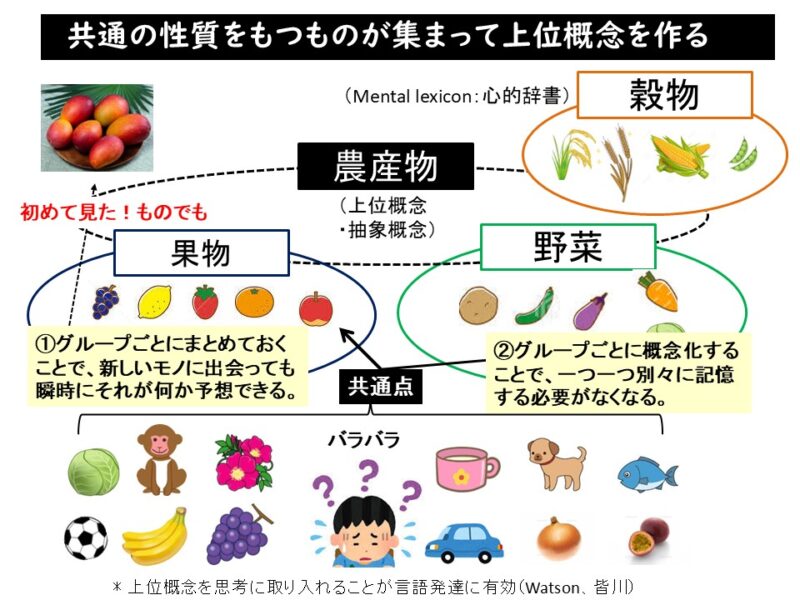

これには二つの理由があります。ひとつは、例えば「バナナ、りんご、みかん、ぶどう」といったモノの名前がたくさん詰まった「果物」というカテゴリーとその「上位概念語」をもっていると、初めて出会ったモノでも瞬時に「これ、果物じゃないかな?」と類推ができることです(このような力を「帰納的推論」といいます)。そして、「これはマンゴーという果物だよ」と教えられれば、即座に「やはり、果物の仲間なんだ。マンゴーっていうのか」と理解できます。

もし、共通のものをまとめた「カテゴリー」が頭の中に存在しなければ、一つ一つのものが、頭の中に別々に存在しているということになりますから、自分の知っているもの一つ一つとその新規のものを一つ一つ照合するしかありません。「これはバナナじゃない」「金魚とも違う」「コップとは似ていない」・・・。一つ一つのものがバラバラで括りがなければ、照合に膨大な時間がかかります。また、新しいモノに出会っても、一つ一つ「別のもの」として覚えるわけですから、語彙を増やすといっても必然的に限界が生じるでしょう。つまり、モノは、共通点を持った仲間で括って同じファイル(カテゴリー)の中に整理するから、効率的に増やすことが出来るわけです。一つ一つのものを共通点でくくって上位概念で整理して保存する。これが新しいモノ(語)に出会ってもどんどん増やしていける力の源泉となっているわけです。因みに2歳頃に起きる「語彙の爆発」という現象は、こうした仕組みが頭の中にあるからと言われています。

カテゴリーで整理されていると、保存・記憶がしやすくなる

もう一つの理由は、カテゴリーで整理することで、記憶しやすくなるという点です。これは、衣類を夏物や冬物、さらにそれらを上着と下着といった具合に整理して収納することによって、どこに保存されいるか記憶しやすくし、必要な時に取り出しやすくしているのと同じです。ことばもカテゴリーで整理することで保存・記憶しやすくなり、沢山の言葉が覚えやすくなります。

「カテゴリー・チェックリスト」を使ってみよう!

カテゴリーの習得度がわかる検査を作成してみました(上図)。比較的易しい8つのカテゴリーと少し難しい8つのカテゴリー計16のカテゴリーについて調べることが出来ます。

比較的易しいタイプのカテゴリー(検査Ⅰ)

「どうぶつ、むし、さかな、とり、やさい、くだもの、おかし、のみもの」の8カテゴリー(各3枚×8カテゴリー)を検査します。前の4カテゴリーは「生き物」、あとの4カテゴリーは「食べ物」になっています。

少し難しいタイプのカテゴリー(検査Ⅱ)

「のりもの、しょっき、ぶんぼうぐ、がっき、ちょうりどうぐ、かぐ、ふく、はきもの」の8カテゴリー(各3枚×8カテゴリー)を検査します。「道具」類や「人が身に着ける物」です。上位概念名を知らない子どもも多いと思います。

検査のやり方と評価

検査Ⅰでやるなら、次のようになります。

①まず、8つの家カード(動物、虫、魚、鳥、野菜、果物、お菓子、飲物の8つ)を子どもの前に並べます(年少さんなら少し数を減らします)。

②次に、子どもに24枚(8カテゴリー×3枚)の絵カードをバラバラにして渡し、「それぞれの家に、仲間だと思う絵カードを3枚ずつ入れてね」と言います。

③子どもが絵カードを全部入れ終わったら、次に家の看板カード(上位概念名8つ)を渡して、家の屋根の看板スペースに、それぞれ入れさせます。

④カードの分類は合っているかをみます。もし、違っていたらどのような観点で同じ仲間と考えたか仲間分けの理由をきいてみます。分類は合っていても、上位概念名を知らないことも多いと思います。これを機会に上位概念名を覚えたり、他にどんなものが入るか、一緒に調べたりするのもよいでしょう。

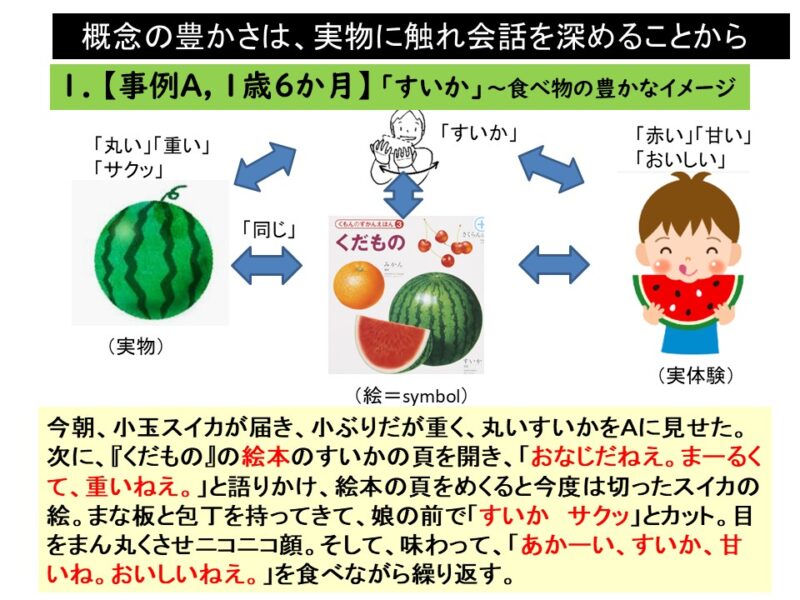

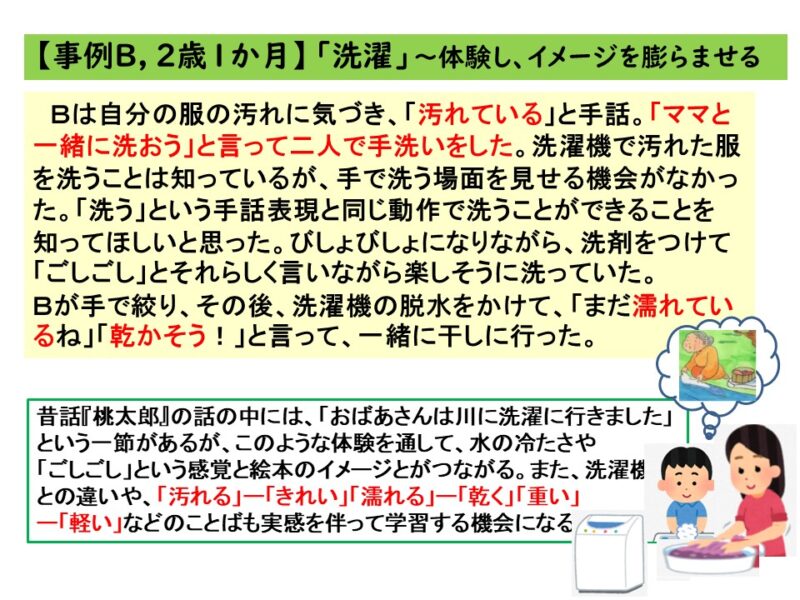

ただ、絵カードで分類できてもそれは絵カードを分類できただけのことかもしれません。本当にカテゴリーの概念を理解するためには、まず一つ一つのもの(実物)についての概念をしっかりと身に着けることが大事です。下の事例は1歳児と2歳児の事例ですが、この頃からしっかりと手話も使ってやり取りする中で、モノについての概念を拡げる体験と会話をしていきましょう。その上でのカテゴリーなのです。