本HPの記事『音韻意識を高め、ことばを対象化する力を伸ばす!』(2025.10.12)をご覧になった方から、以下のような質問をいただきましたので紹介させていただきます。

| 「わが子は今、2歳後半で聴力は両耳100dB補聴器装用で、手話での会話が中心です。先日、このHPの記事(注:上記)を読みましたが、わが子はまだその前の、日本語の単語そのものを身につけていく段階かなと思いました。 ただ、そろそろ3歳になりますし日本語も教えていかないと・・と思っているのですが、わが子のような聴力が厳しく手話メインの子には、皆さん、どのように日本語を教えておられるのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい」 |

ご質問ありがとうございます。手話からスタートした子どもは、何歳くらいの時に、どのようにして日本語を身に着けていくのかというご質問です。このプロセスについては、以前にHPに記事を書いたことがあります(本HP>『難聴児の認知と言語の発達(6)』参照)。その記事とダブりますが、再度、改めて整理しておきたいと思います。

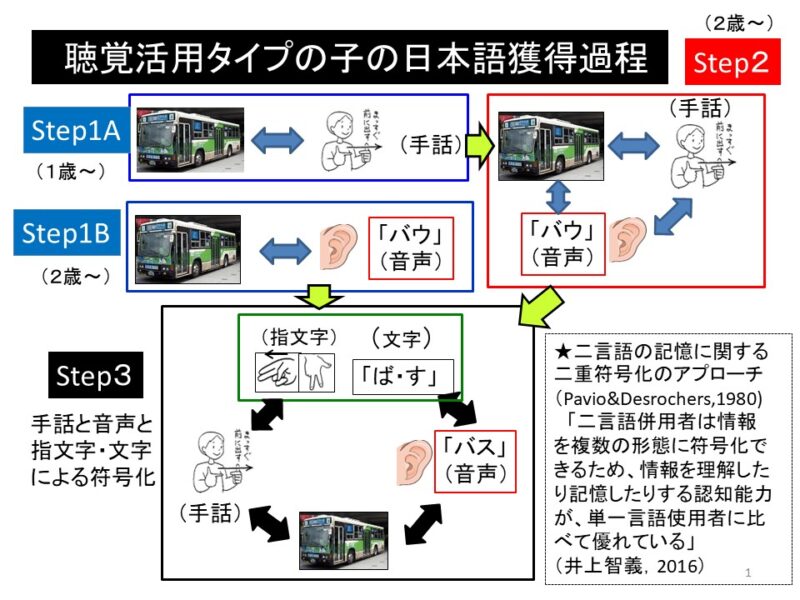

まず、下図のように、①聴覚活用が得意なタイプ(軽中度難聴児等)と、②聴覚活用が得意ではないタイプ(高度・重度難聴児HA装用)では、添付ファイルに示したように、日本語獲得のプロセスが若干異なります(但し0~1歳はいずれも手話からスタート)。人工内耳装用児は施術時期にもよりますが、やや遅めの①タイプの子が多いです。

聴覚活用ができ、音声中心に日本語獲得が進んでいくタイプ

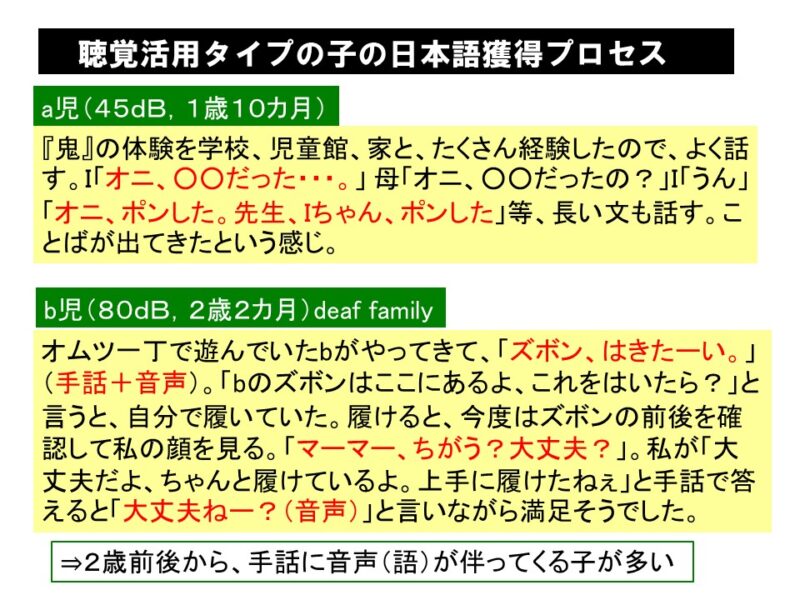

聴力90dBあたりを境にして、それ以下の軽中度難聴児(+人工内耳装用児)は、手話からスタートしつつも、聴覚からの言語入力があるので、1歳後半あたり(個人差あり)から音声日本語が獲得されていき、手話の会話に音声から獲得した日本語の単語が入ってきます。その分、日本語習得も早いです。収集した事例では、1歳後半から2歳前頃から日本語獲得が始まる子が多いです。→事例参照

ただ、日常会話(話しことば)・生活言語レベルの日本語の獲得は、スムーズに行くことが多いですが、だからといって、書記日本語(書きことば)・学習言語レベルの日本語に結びついていくかどうかは、また別の問題です。書記日本語や学習言語は、聴力の問題ではなく、頭の中でイメージや記号が動かすといった力(音韻意識もそのうちの力です)の発達、概念豊かな語彙の発達、文法的な能力、幅広い知識の獲得、論理的な思考力など様々な要素が加わって到達できる力だからです。以下、このタイプの子ども(2歳頃)の事例を紹介します。

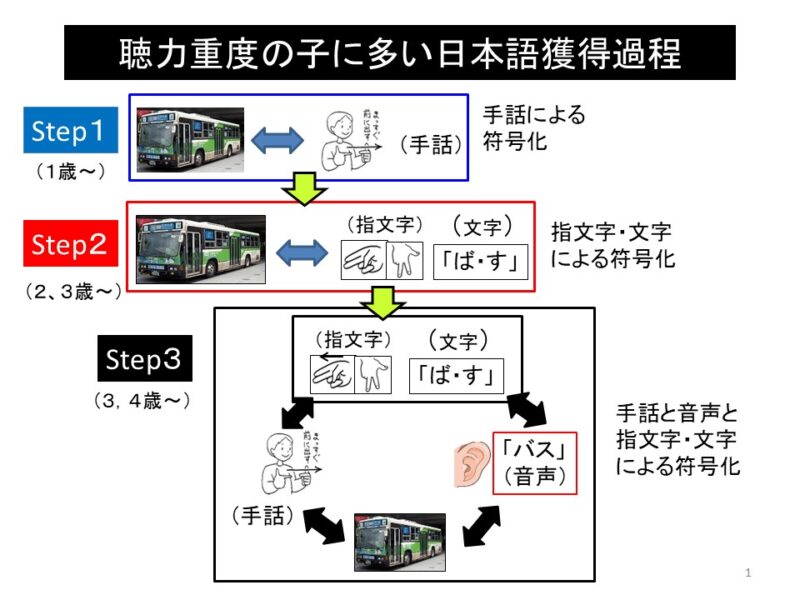

聴力が厳しく、指文字中心に日本語獲得が進んでいくタイプ

今回、質問されている保護者のお子さんは、重度難聴・補聴器装用ということなので、このタイプになるのかと思いますが、そのようなお子さんの日本語の習得について、ここでは考えてみたいと思います。

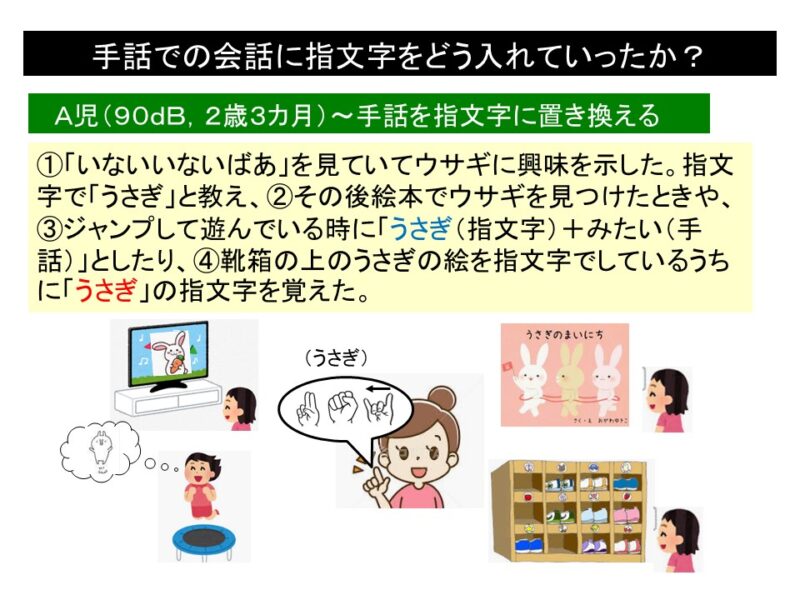

まずは、いくつか事例を紹介します。一つ目の事例(A児)は、私が知る限りでは最も早く日本語の習得が始まった子どもの例で、2歳3か月のデフファミリーのお子さんです。「/うさぎ/」の手話に指文字でマッチングしていく過程で自然に「うさぎ」と指文字で表出できるようなった子です。残りの事例はいずれも2歳半以降での手話会話の中に指文字による単語が部分的に導入され、それを子どもが見て自分でも使えるようになったという事例です。

もう一つ、紹介します。2歳半のPちゃん(重度難聴・HA装用)です。Pちゃんは2歳を過ぎてから日本語の文字や指文字(会話の中で出現する単語に指文字を使う等)に興味を持ち始め、いくつかの指文字を並べて日本語の単語が習得されている子です。

| 「パパと動物園に行った。私(母)がPに「動物園で何を見たの?」と尋ねると、P「パンダ ねてた」「象は歩いていた」「フラミンゴ(ピンク・鳥(片足立ち動作)見た」「わに 見た」と手話した。パパが「池で見た 虫はなんだっけ?」と尋ねると、指文字でP「アメンボ」と教えてくれた。以前は指文字2音節くらしか見てくれなかったが、最近では5~6音声の指文字を見てくれるようになった。」(2歳6か月)(黄色下線部は手話や身振り・CL表現、青色下線部が指文字)。 |

このように、手話で表現しにくかったり、手話がないものを、指文字で表現しています。

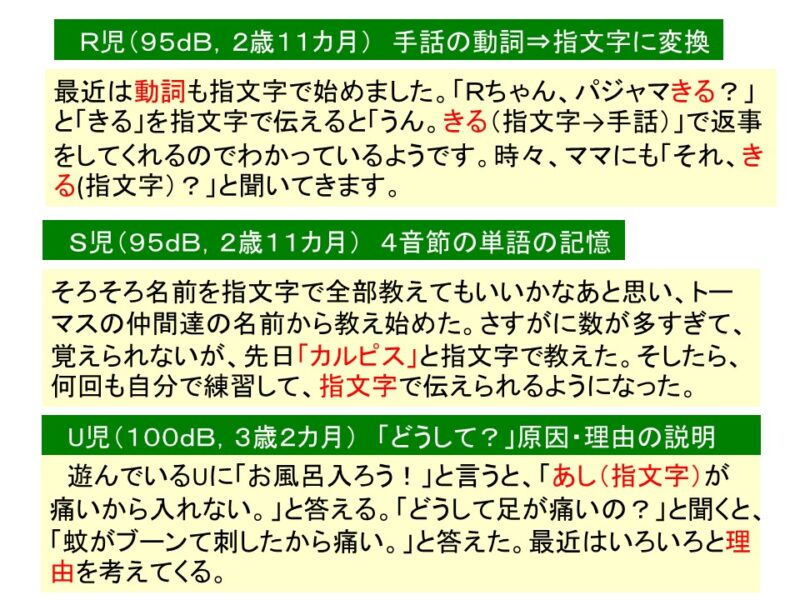

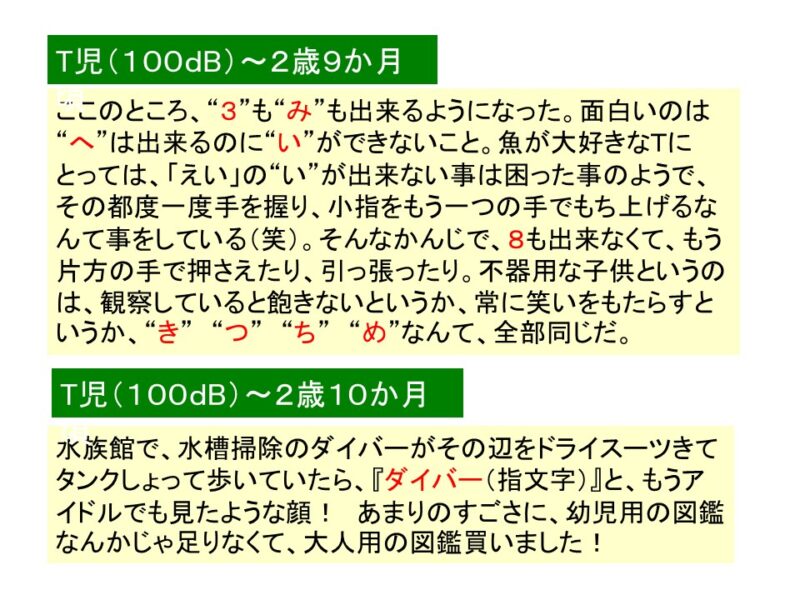

以下、保護者の記録から引用紹介します。

このように、きこえない子の日本語習得は、手話での日常会話の中に指文字を使った日本語単語を混ぜて使っていくことで、自然なかたちで日本語習得が始まっていきますが、日本語の使用頻度が少ないと当然日本語の単語習得数は少なくなるので、その点注意が必要です。

また、日常会話の中での指文字使用だけでなく、さらに、きこえない子の場合、絵本、絵日記、ことば絵じてん、写真カード、コミュニケーションカード、カレンダーなど視覚教材を使った言語活動を通して文字に触れていくことも大切ですが、これらの教材については、また改めて紹介したいと思います。