前回、客観的思考が求められる学習言語の世界に入っていくためには、幼児期にどんな力をつけていくことが必要かということで、自己中心性から脱中心化への発達過程という認知発達の観点から、「太田ステージ(保存の概念)」と「心の理論(サリーとアン課題)」という二つの検査について説明しました。

今回は、ことばとくに日本語を使って思考できるようになるという観点から、幼児期から小学校低学年頃につけておきたい力について整理しておきたいと思います。

学習言語に求められることばの力とは?

本格的な学習言語の段階である小学校高学年以降に必要な言葉について考えてみましょう。例えば、理科とか数学といった教科では、数字や数式、抽象的な記号を使って思考します。こうした記号をsymbol(シンボル=象徴う機能)と言います。シンボルとは簡単に言えば実物に代わるもので、私たちは実物がなくても、このようなsymbolを頭の中で動かして、実際には見えないことでも想像して思考することが出来ます。しかし、それはいきなりできるようになるわけではなく、当然、乳幼児期からの発達の結果としてできるようになるわけです。乳幼児期からの発達過程は以下の記事を参考にしていただくとして、ここでは、幼児期後半4~5歳以降に発達してくる言葉の機能から、「ことばあそび」を例に説明します。

「ことばあそび」ってどんなあそび?

幼児期にまず発達してくることばの力は、日々の生活の中での自分の要求を相手に伝えたり、相手の言うことを理解するなど、毎日の生活の中で起こってくることを解決していくいわば「生活の用を足す」ためのことばの力です。これが生活言語です。

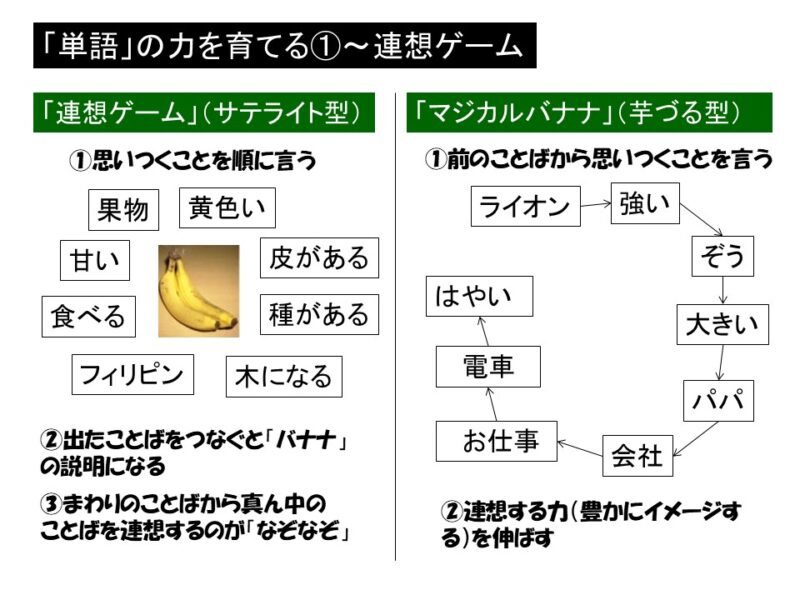

しかし、幼児期後半の4、5歳頃になると、子どもは、生活の中での用を足すためのことばだけでなく、ことばそのものをいろいろと頭の中で動かしてあそぶ、いわゆる「ことばあそび」を楽しむことができるようになります。ことばあそびとは、ことばを頭の中に思い浮かべ、それを頭の中でいろいろと操作して楽しむ遊びです。例えば、どんな「ことばあそび」があるでしょうか?

ことばあそびといってもいろいろですが、例えばどんなことばあそびがあるでしょうか?

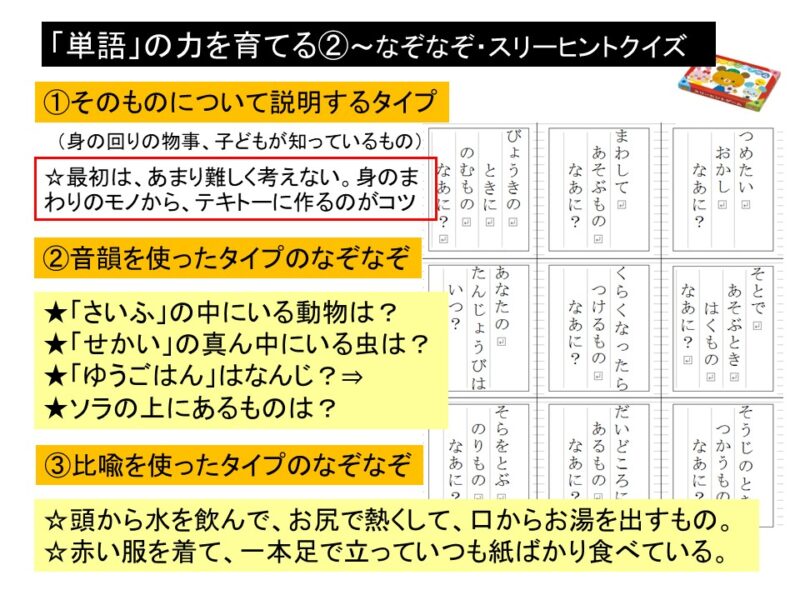

①ことば同士の関係を考えたり、音韻(文字)を取り出してあそぶことばあそび

例「“大きい”の反対は、なあに?」「バスと電車はどこが同じ?どこが違う?」「アのつくことば、な~んだ?」「しんぶんし、さかさから読むと?」)

②答えになるモノ・ことばを説明した文から答えを推測することばあそび

例「足があってすわるとらくちんなもの、な~んだ?」「10匹のありが何か言っています。何と言ってるのかな?」など。いわゆるなぞなぞ。頓智が求められます。

③ことばを別のことばで言い換えたり説明したりするあそび

例「コップってなにするもの?」「絵を描く時に使うものはなに?」(クイズ)

このような、ことばを頭の中で操作することは、抽象的な記号(言語、数字、記号などのSymbol)を頭の中で動かす学習言語に必要な、シンボル(象徴機能、Symbol)を動かす練習にもなっています。ですから、学習言語に入る前に必要な活動と言えるわけです。では、そんな言語活動の育ちをどんな検査でみればよいでしょうか?

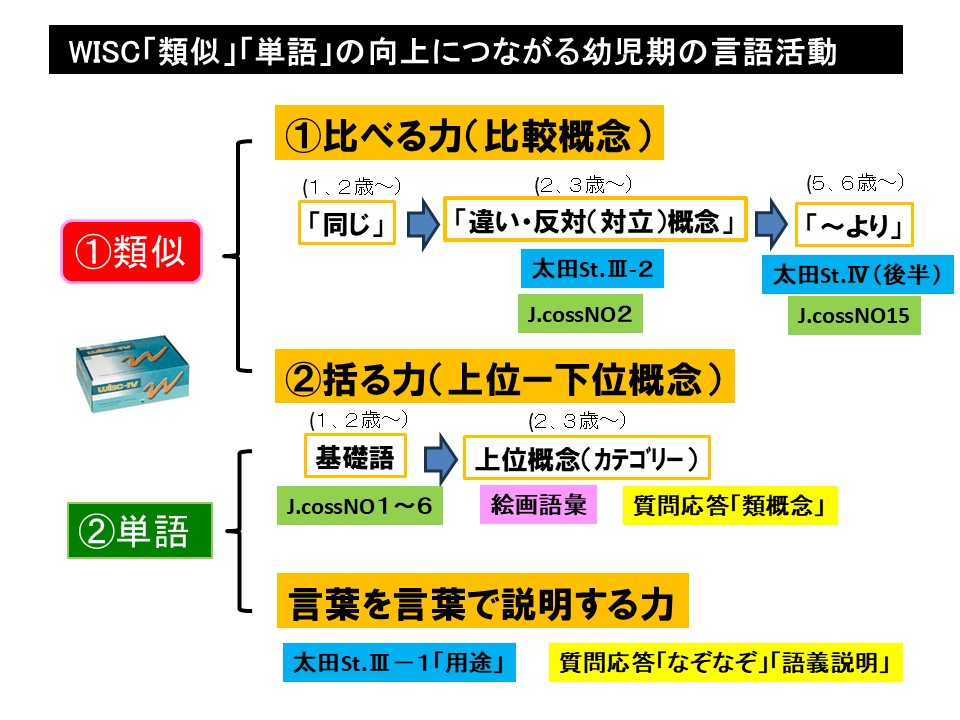

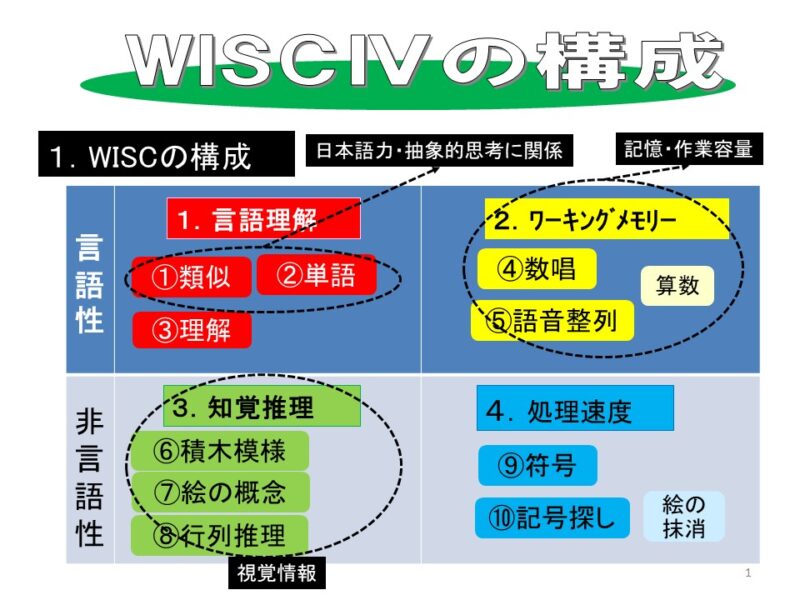

WISCⅣ「類似」「単語」からみる

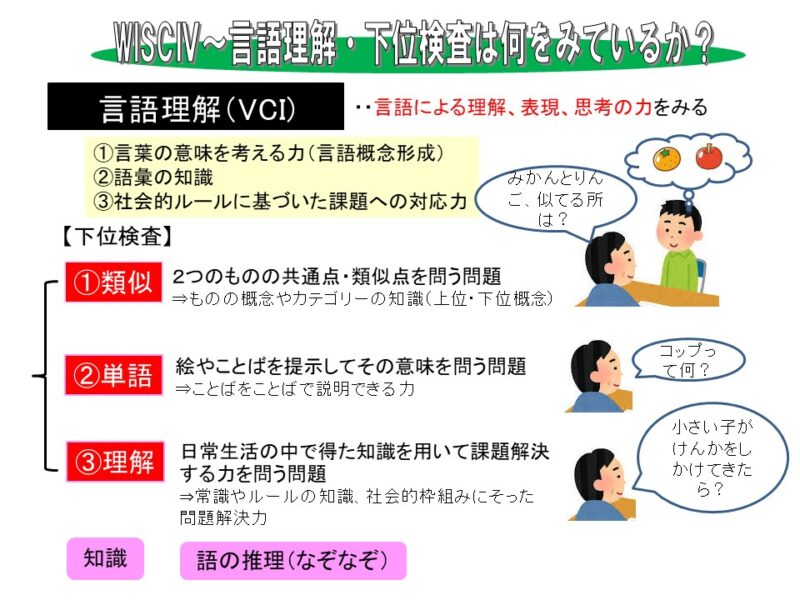

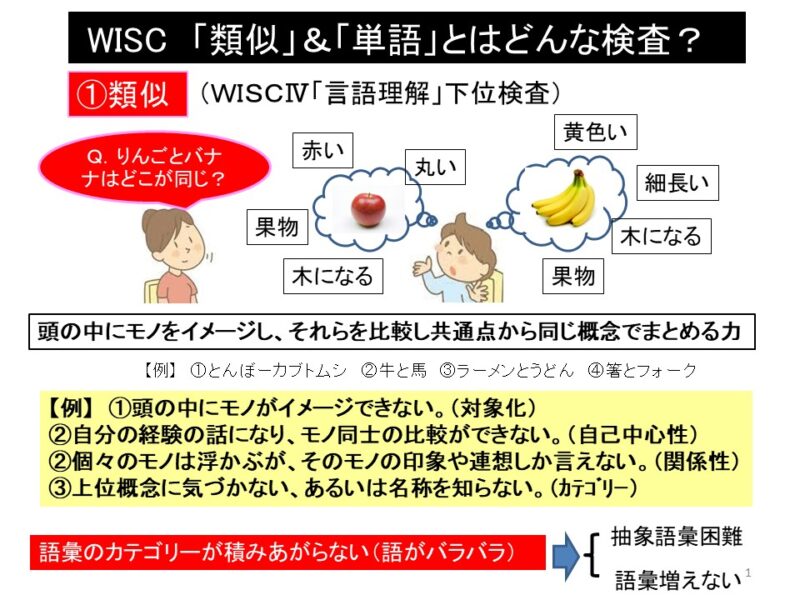

ひとつは、WISCの中の言語理理解にある「類似」という検査項目と「単語」という検査項目です。これについては以前にこのHPの記事でも紹介しましたが、WISCという知能検査でみることができます。WISCは、上図のように①から⑩までの10の下位検査(+補助検査)から成り立っていますが、その中で「1.言語理解」に含まれる下位検査3つのうちの「類似」と「単語」の二つの検査が、小学校高学年(4~6年)でのReading Test偏差値と最も関係している(相関係数が高い)ことがわかっています。

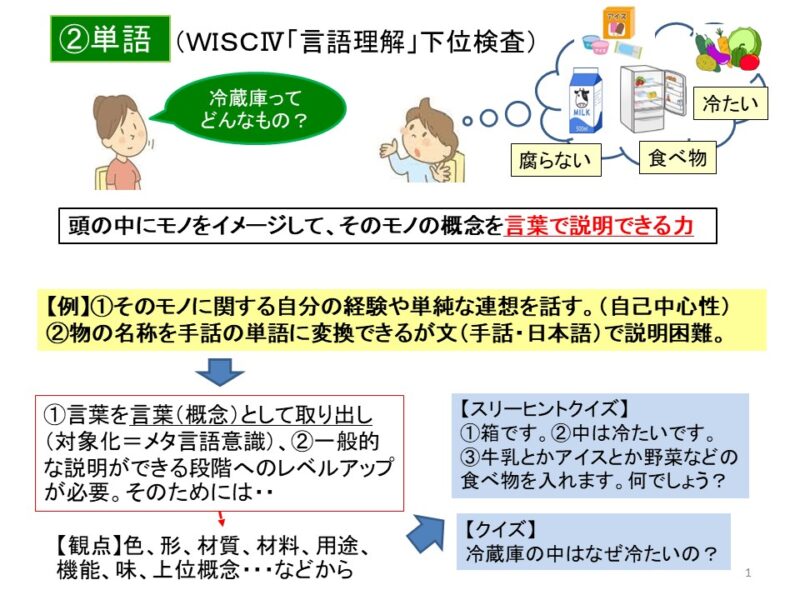

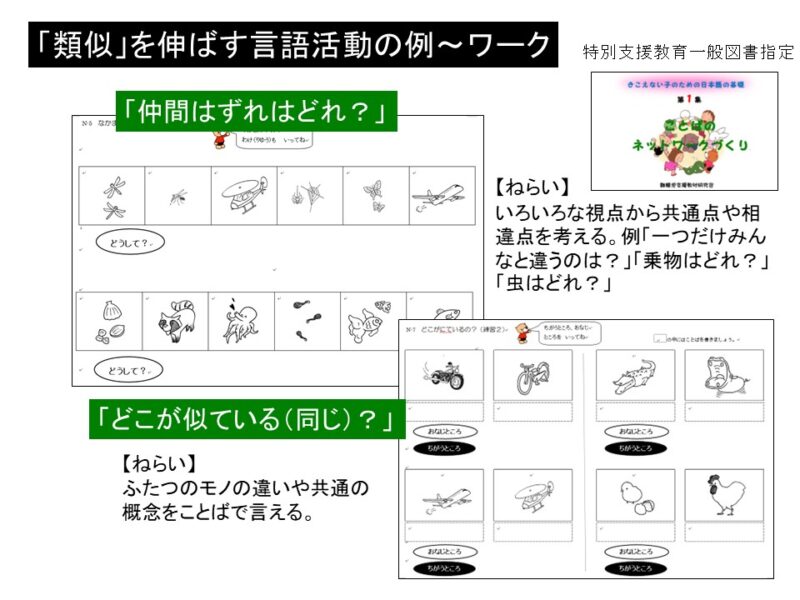

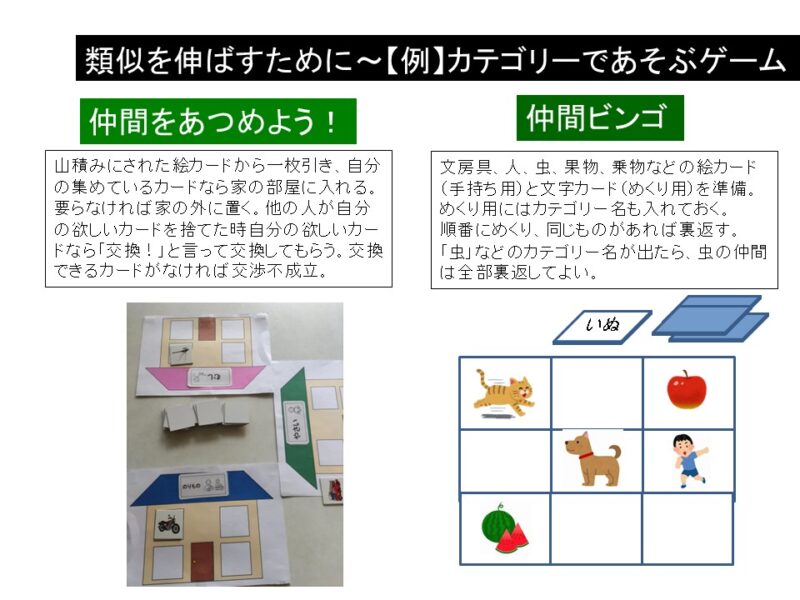

ですから、「類似」「単語」の問題がどの程度出来ているかをみることで、そこに苦手感のある幼児は、それらの力を伸ばすための言語活動をしっかりやっていけばよいということになります。では、「類似」と「単語」とは、どんな力を測定しているのでしょうか? これも過去の記事で紹介したように、それぞれ図のような力を測定しており、その力を伸ばすためにはどのような活動をすればよいか、これも下の図を参考にしていただければと思います。

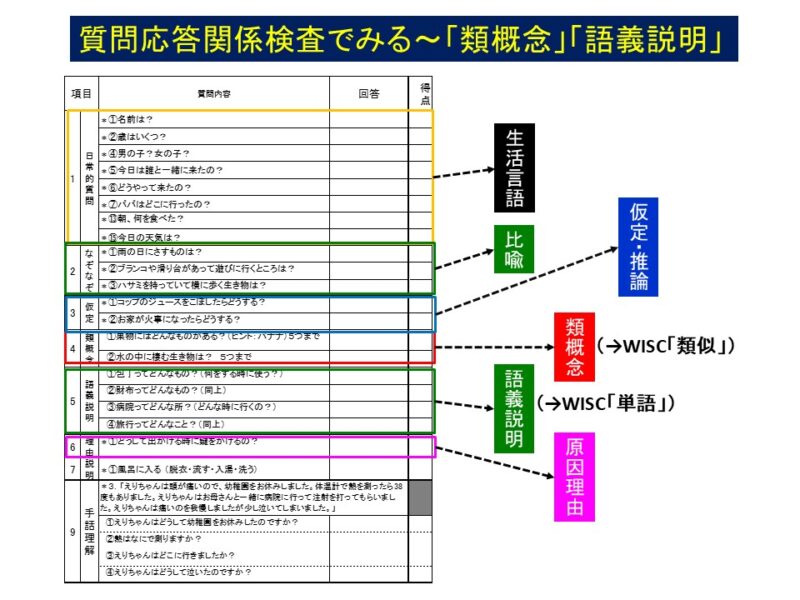

質問応答関係検査~「類概念」「語義説明」などからみる

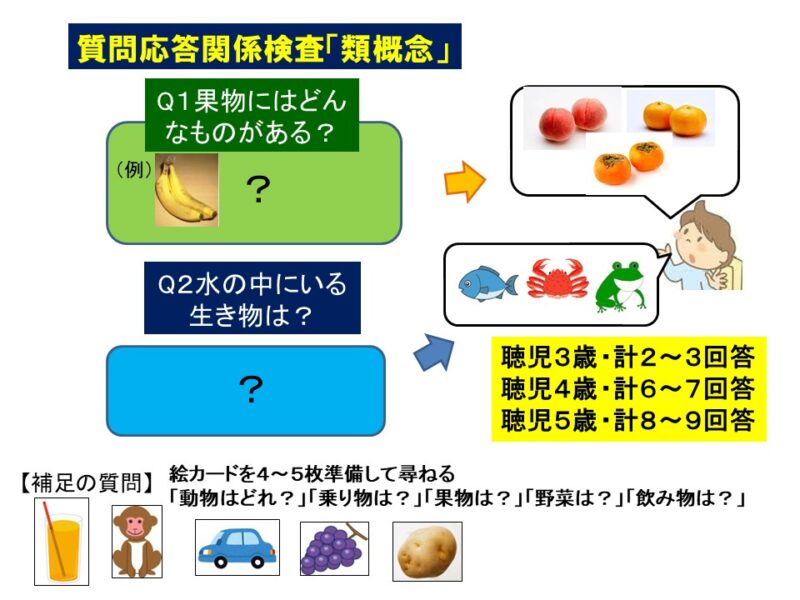

類概念

WISCⅣでなくても『質問応答関係検査』という比較的安価な検査を使ってWISCの「類似」や「単語」に類する項目をみることもできます。

WISCの「類似」は「〇〇と××とは、どこが同じですか?」という質問ですから、カテゴリーでいえば「下位概念」から「上位概念」を推測させる質問になっていますが、『質問応答検査』では、上位概念名、例えば「果物」からその果物に含まれるもの(下位概念)を推測させるという質問になっています。まだ、自分の経験から離れて、ことばについて客観的に考えることができない子は、この記事の最初のほうで説明したさまざまな「ことばあそび」をたくさんやるとよいと思います。

語義説明

WISCでは「単語」で、ことば(もの)を別のことばで説明する、あるいはそのものを意味概念をことばで説明する力をみていますが、『質問応答関係検査』でも「~ってどんなもの?」という同じパターンの質問の仕方になっています。ことばを別のことばで説明する力の典型は、国語辞典ですが、子どもにとって(いや大人にとっても)、あることばの意味や概念を別のことばで説明するのは、けっこう難しいものです。ですから、子どもにとってわかりやすいもの、絶対に知っているものについて、例えば「アイスってどんなもの?」「鉛筆はどんな時に使う?」などのクイズから始めるとよいと思います。

参考になる記事・ワーク

★『学習言語の世界に入れる力、大丈夫?~年長・低学年時のWISC検査のここに注目!』https://nanchosien.blog/wisc%e2%85%b3-similaritiesvocabulary/#Calp

☆『WISC検査の伸ばせる項目・伸ばしにくい項目~どのような対応が必要か』

https://nanchosien.blog/wisc%e2%85%b3-15children/#wisc4

☆『ことばのネットワークづくり』https://nanchosien.blog/network/#network