はじめに

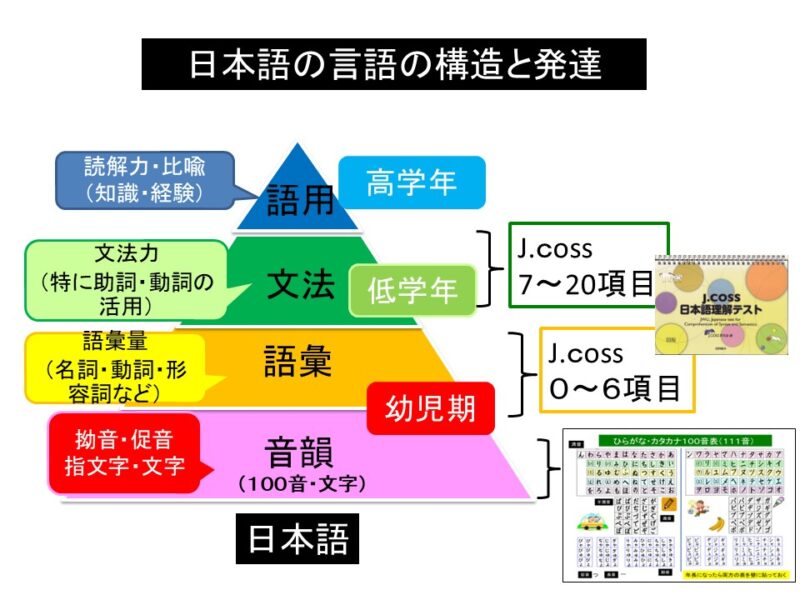

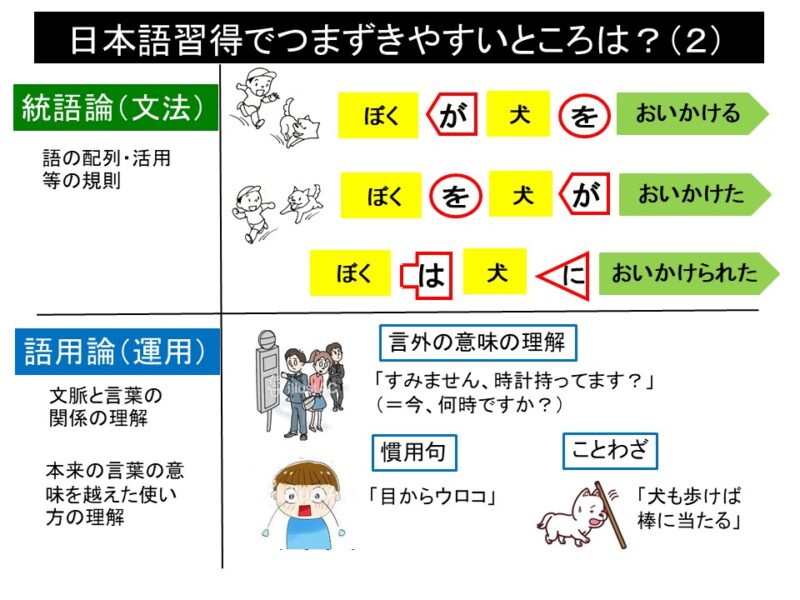

きこえない子は、日本語習得のどのような局面で困難さが生じるのでしょうか? 上の図は日本語の言語が4つの部分から出来ていることを示していますが、まず最も根底にあるのは「音韻」です。どのような言語も、言語を構成する最小単位の「音韻」(日本語では文字と同義)があり、それらの音韻の組み合わせによって「語彙」(単語)が作られ、そしてそれらの「語彙」(単語)を並べて「文」が作られていきます。その時の語の並べ方のルールが「文法(統語)」です。そして、さらに文は、言葉通りの意味とは違う別の意味をもつことがある、といった面もあります。例えば「今、何時?」と言った人が、ほんとは時間をきいているのではなく「そろそろ帰らなくちゃ」という意味だったりします。このような側面を「語用」と言いますが、こうした部分はきこえない子にとって本当に難しく、相手の“意図”が理解できないと、「空気が読めない」と言われたりします。

きこえない子はどこでつまずくの?

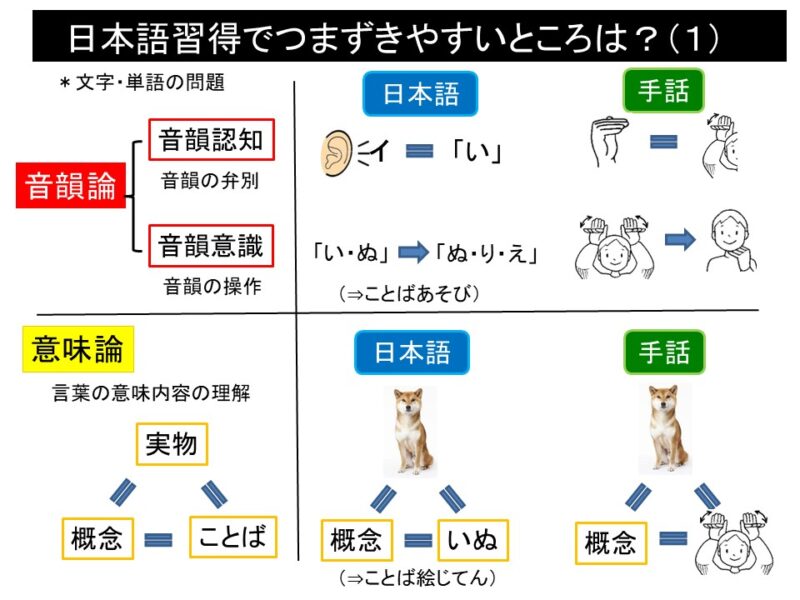

きこえない子は、これらのどの局面でもつまずく可能性があります。まず最初に「音韻」のところでは、きこえないために日本語の音韻が正確にききとれず、語が正しく習得できないことです。例えば、1歳ごろのきこえない子には、「いす」と「いぬ」の区別は容易ではありません。曖昧にしかききとれないからです(手話は「音韻」が視覚的な記号なので赤ちゃんでも区別が可能です)。

それでも、早い子は2歳前後、平均的には3歳前後で日本語の音韻が習得されていきます。それは日常の会話の中で、実物や文脈など「意味・概念」の支えもあって、「いす」と「いぬ」の区別が、経験値と共にだんだんと区別がつくようになってくるからです。ちょうどこの頃、指文字や文字の習得も始まりますから、指文字や文字を使って「いぬ」と「いす」の違いを明確に区別することが出来るようになります。音韻の違いを100%弁別できる記号は文字か指文字しかありません。

このあたりまで、つまり「音韻(文字・指文字)の区別と習得」「単語(とくに名詞)の習得」は、きこえない子の70~80%くらいは、幼児期にだいたい習得します。ただ、就学までに習得する日本語の語彙力や文法力は子どもによってまちまちです。では、就学までにどのくらいの日本語の語彙力(量)があればよいでしょう?

語彙量としては、昔から2,000語とか3,000語とか言われてきましたが、私の経験では、手話を習得している子どもの場合(手話は自然言語として習得可能)、『親子の手話じてん』に掲載されている1,300~1,400語程度(日常会話が成り立つ程度の語彙数)が日本語と結びついていればよいと思っています。ただ、そこまで到達するのも難しい子もけっこう多いのが現実です。

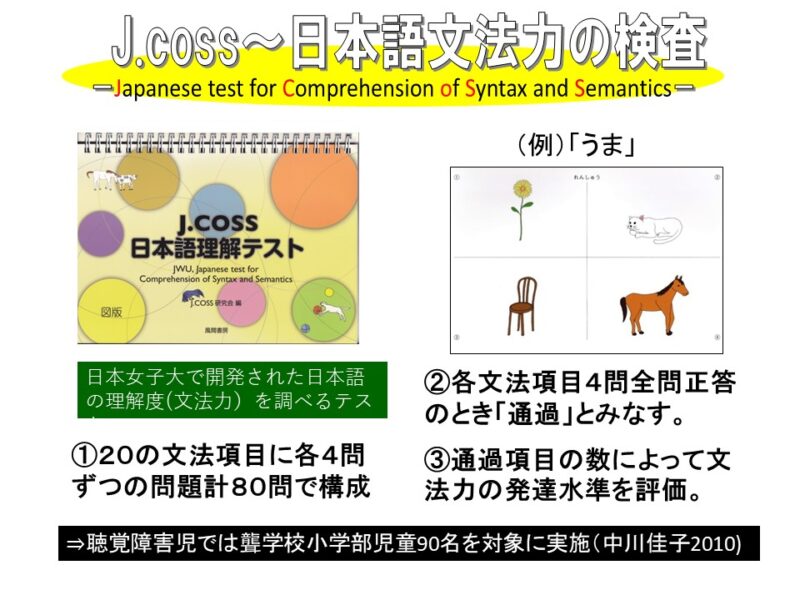

では、具体的に、どのくらいの語彙力・文法力があれば、小学校の教科書が理解でき、教科の学習に対応できるのでしょうか? その力を知るのに便利な検査が『J.coss(ジェイコス)』と言われる検査です。

『J.coss(ジェイコス)』(日本語理解テスト)で調べる

これまで、聾学校等で使われてきた日本語力を見る検査の中に『Jcoss(ジェイコス)』(日本語理解力テスト)というのがあります。この検査は、単語や文の問題文を、文字・指文字・音声等で提示して4つの絵から正答と思うものを一つ選ばせる検査ですが、この検査を使うことで、教科書にすぐそのまま入れるレベルの日本語力を身に着けているかどうかを知ることができます。

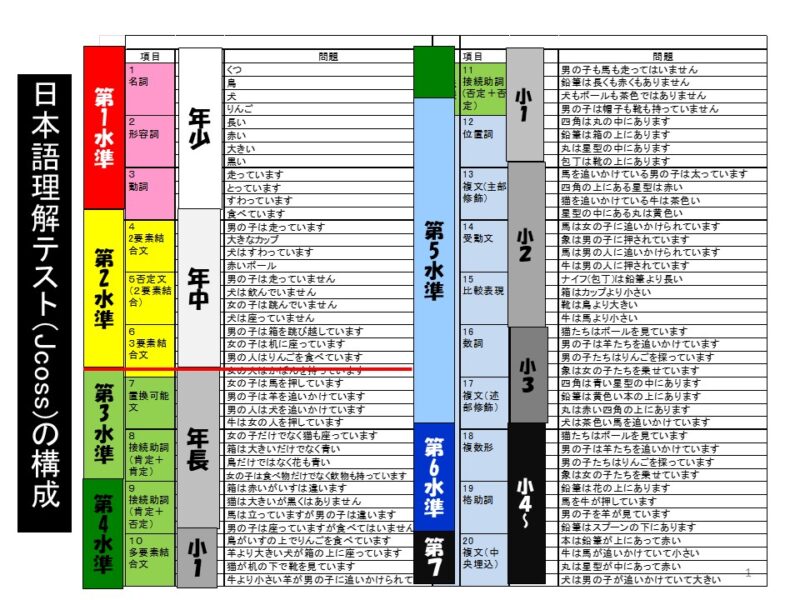

Jcoss全20項目中、何項目「通過」していればよいか?

Jcoss(ジェイコス・日本語理解テスト)には20項目の文法項目がありますが、そのうち最初の方の7項目が「通過」できていれば、就学後の教科書を使った学習にだいたい対応できます(図の「第3水準」に到達している)。言い換えると“7項目以上通過”がきこえない子の就学時点での到達の目標と言ってよいと思います。

Jcossの文法項目の1項目め『名詞』から6項目めの『3要素結合文(非可逆文)』までは、その子どもの持っている語彙量の多少でほぼ決まります。そして7項目めの『置換可能文(可逆文)』以降は、助詞や動詞の活用が理解できていなければ正解できません。文章理解のためには、助詞と動詞の活用の理解は不可欠ですから、7項目めの『置換可能文(可逆文)』は、小1の教科書に入れるかどうかのいわば“分水嶺”と言ってもよいと思います。

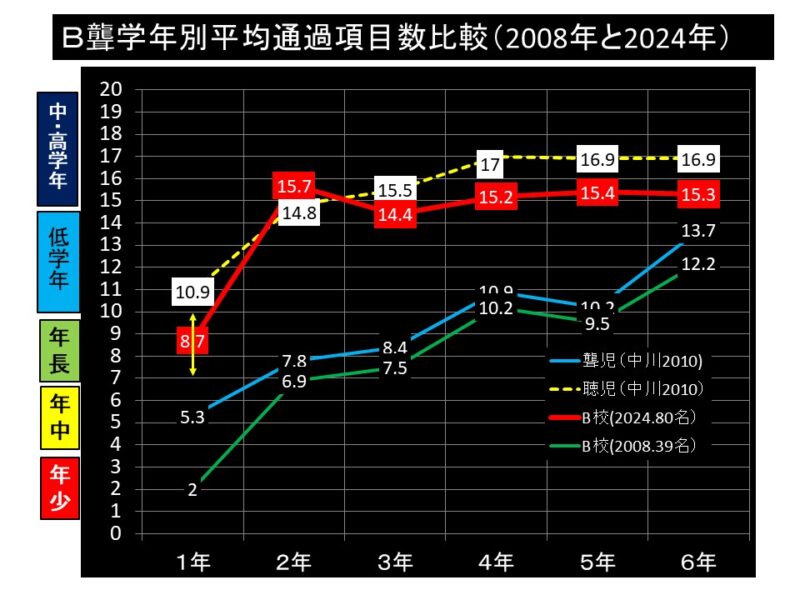

文法力はどのように向上するか?~B聾学校の場合

では、7項目に到達していない子どもには、小学校(部)入学部以降に、どのような指導が必要かと言えば、①助詞の指導(とくに「が、を、に、で、と」など)、②動詞と形容詞の活用を中心にした、日本語文法の指導です。このような指導によって本当に日本語の力はつくのでしょうか? おそらく読者の方の中には懐疑的な方もいらっしゃることと思います。そこで、10年以上にわたって文法指導を実践してきた「B聾学校」が、2008年に文法指導に取り組み始めたときの学年別のJcoss通過項目数と、2024年のJcoss通過項目数を比較したグラフを作成してみました。このグラフから、2008年頃の子どもたちは、ほんとうに日本語力の厳しい子どもたちが多かったこと、そしてそれから16年後の2024年ではJcossの成績つまり文法力が全体的に大きく向上していることがわかります。

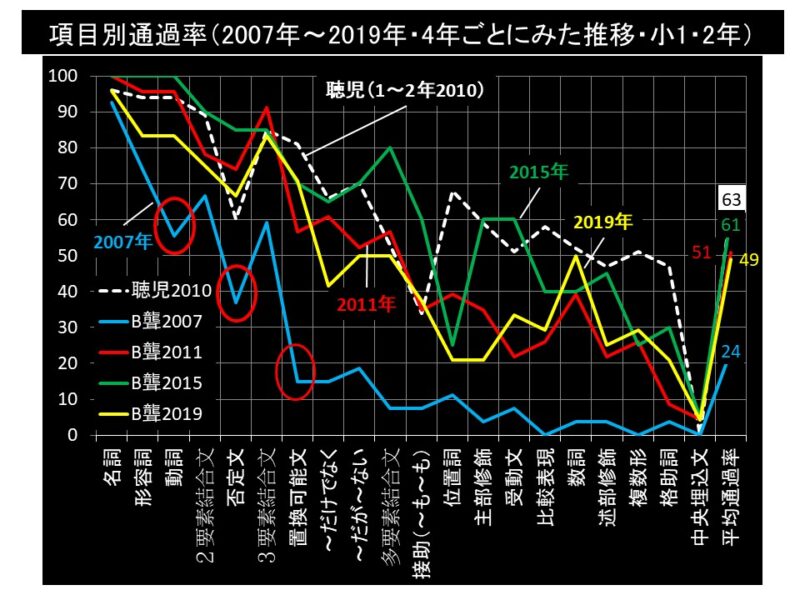

もう一つのグラフは、Jcoss20項目を横軸に並べ、縦軸にそれら20項目の文法項目の通過率(例えば、ある項目について10人中5人が「通過」していれば、その項目の通過率は50%)を示したグラフです。2007年から2019年まで4年おきにみた項目別通過率(小1,2年生のみ)の推移です。2007年当時の子どもたち(水色)は本当に厳しかったことがわかります。右端のJcoss全体(20項目)での平均通過率をみると24%ですから、通過項目数になおすと5項目ということになります。5項目通過は、聴児の年中レベルにあたります。

しかし、年々、文法力は向上し、2019年(黄色)は、Jcoss全体で49%ですから、平均で10項目通過していることがわかります。10項目通過は小1レベルにあたります。継続して取り組めば、文法力は向上します。文法力が向上すれば、教科書を自分で読む力の基礎が出来上がります。因みに、こうした指導を聾学校ではなく難聴学級で取り組んで成果を挙げた事例がこのHPでも報告されていますので、ぜひ、ご覧ください。

*「将来の夢はろう学校の先生~重度難聴のS子との3年半の記録」

https://nanchosien.blog/practice-deaf-class/#practice-in-hearing-impaired-class

具体的に何にどう取り組めばよいか?~沖縄ろう学校小1の場合

では、日本語力厳しい子どもたちが入学してきた時、どのような内容をどのような順序で取り組めばよいでしょうか? 今回は、そうした文法指導の内容を系統的に配置した沖縄ろう学校小学部1年生の自立活動年間指導計画を紹介します。

1学期

| 時期 | 指導項目 | 合同自活 | 個別自活 |

| 4月 | 実態の把握 | 諸検査等 | |

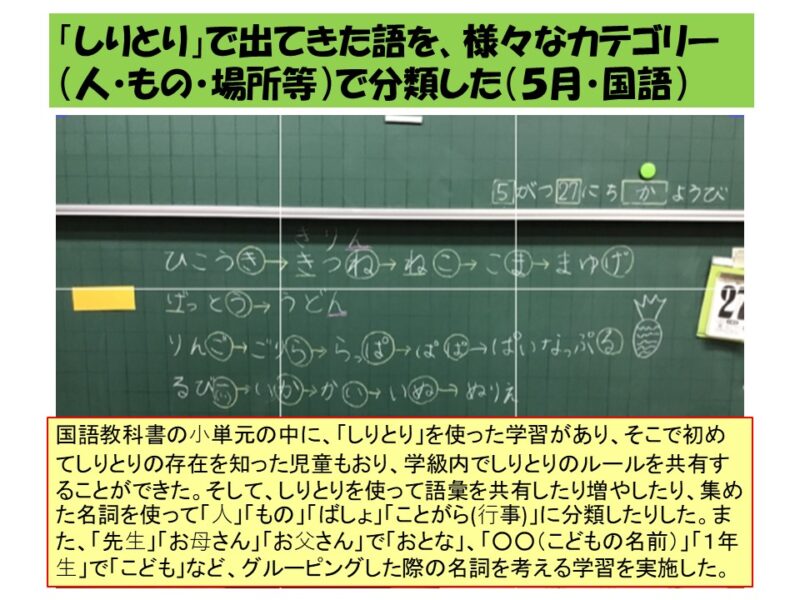

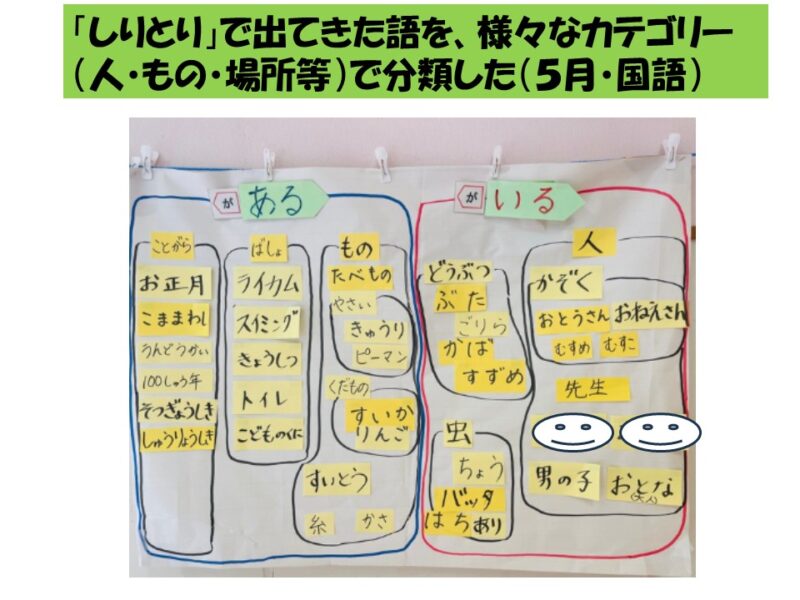

| 5月 | 品詞分類 | 品詞の名称、カードの色を知る | 品詞カードの色と名前の復習 |

| 品詞名称を覚える、名詞カテゴリー分け(誰・どこ/何) | |||

| 助詞1 | 助詞「が」を使った2語文作り 名詞+動詞、名詞+形容詞 | 「が」を使った2語文作り | |

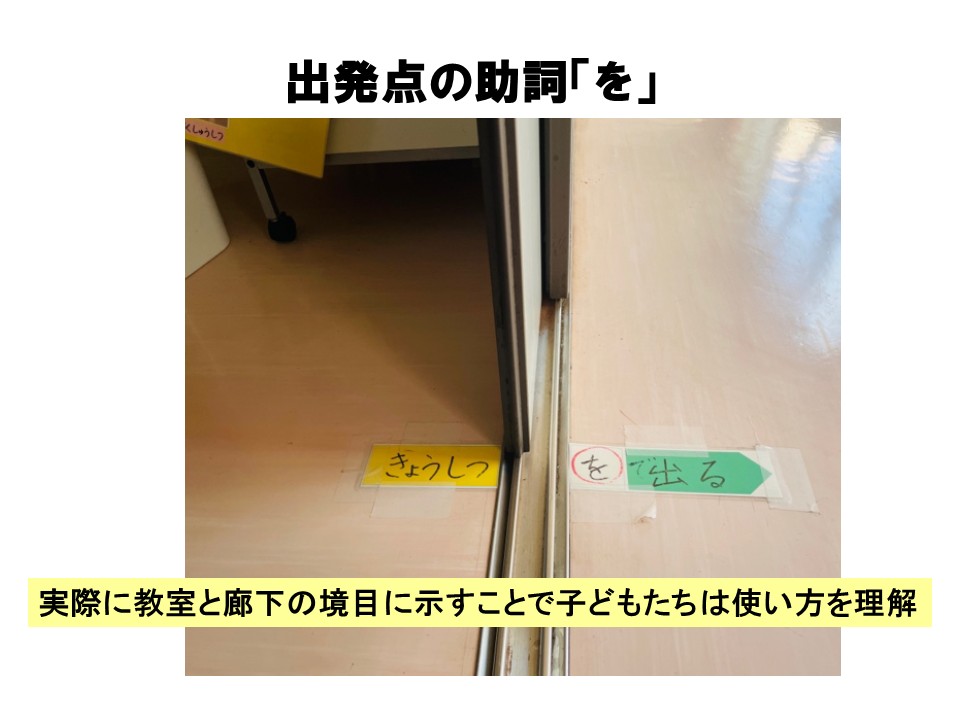

| 6月 | 構文1(非可逆文) | 対象の「を」の導入と非可逆文(男の子がごはんを食べる) | 非可逆文の3語文作り |

| 構文2(可逆文) | “対象の「を」と可逆文①(BさんをAさんがたたく)たたいてかぶってゲーム” | 可逆文の復習 動詞リスト1(35単語)の導入 | |

| “対象の「を」と可逆文②(AさんがBさんを追いかける)鬼ごっこゲーム、大きなかぶごっこ” | 可逆文の文作り 動詞リスト1の動詞を覚える | ||

| 7月 | 動詞 | 動詞の活用① 動詞活用の方法を知る、活用表の見方 (1グループ、2グループ) | 非可逆文/可逆文の復習 動詞リスト1の活用練習と動詞を覚える |

| 動詞の活用② 基本形・ナイ形・マス形・テ形の活用練習(1グループ、2グループ) | 非可逆文/可逆文の復習 動詞リスト1の活用練習と動詞を覚える | ||

| 動詞リスト1の確認テスト | 可逆文の確認テスト |

2学期

| 時期 | 指導項目 | 合同自活 | 個別自活 |

| 9月 | 形容詞 | 形容詞あつめ、形容詞の仲間分け | |

| 形容詞の活用 | |||

| 動詞 | 動詞リスト2(40単語)の導入、動詞を覚える | ||

| 助詞2 | 助詞「に」の4つの用法と助詞手話記号の導入 | 助詞「に」の4つの用法と助詞手話記号の実践 | |

| 10月 | 動詞 | 動詞リスト2の確認テスト | |

| 助詞3 | 助詞「で」の4つの用法と助詞手話記号の導入 | 助詞「で」の4つの用法と助詞手話記号の実践 | |

| 動詞 | 動詞リスト3(40単語)の導入、動詞を覚える | ||

| 11月 | 動詞 | 自動詞と他動詞の仲間分け | |

| 助詞4 | 助詞「を」の3つの用法と助詞手話記号の導入 | 助詞「を」の3つの用法と助詞手話記号の実践 | |

| 構文3 (否定文) | 動詞と形容詞の否定文 (多くない、多くありません、歩いていない など) | 動詞と形容詞の否定文を使った文作り | |

| 12月 | 助詞5 | 場所を表す「に」「で」「を」のまとめ | 場所を表す「に」「で」「を」の実践 |

| 動詞 | 動詞リスト3の確認テスト |

3学期

| 時期 | 指導項目 | 合同自自活 | 個別自活 |

| 1月 | 動詞リスト4(40単語)の導入、動詞を覚える | ||

| 構文4(名詞句) | 名詞句の作り方を知る | 名詞句作りの実践 | |

| 2月 | 名詞句作りの復習、複文作り(主部修飾型) | 名詞句を使って2文を1文にまとめる文作りの復習 | |

| 動詞 | 動詞リスト4の確認テスト | ||

| 3月 | 構文5(比較文) | 2つの比較文の理解、文作り(〜は〜より〜、〜のほうが) | 比較文の文作り、比較文の読み取り |

ここで紹介したのは小1年自立活動の年間指導計画です。助詞の指導、動詞の活用の指導、形容詞の活用の指導はもちろん、動詞語彙の拡充をねらって動詞リストも作成されているようです。これも重要な視点です。動詞が少ないと文が作れません。また、3学期には、「名詞句」も指導する計画のようです。日本語は語を説明する語句がその単語の前に置かれるという特徴があります(「聾学校」→「私が通っていた聾学校」→「6年間私が通っていた聾学校」)。この特徴を理解することが「複文」を身につけるうえで大切です。

今回は、小1自立活動についてのみ紹介しましたが、小2の自立活動年間指導計画も機会をみて紹介していけたらと思います。

参考になる記事~沖縄ろう学校の実践から

〇「位置詞の指導~小3社会単元『わたしたちのまちと市』を通して」

https://nanchosien.blog/noun-of-place/#ichishi

●「自動詞・他動詞の指導~小3国語単元『まいごのかぎ』を通して

https://nanchosien.blog/intransive-verbtransive-verb/#where-is-the-key

〇「教科書の文を『名詞修飾』にしよう!~聾学校小学部2年国語授業から」

https://nanchosien.blog/noun-phrase/#meisi-syuusyoku

●「文法指導の底力!~難聴学級&聾学校教員3人が文部科学大臣賞同時受賞」

https://nanchosien.blog/minister-of-educational-award/3#award