音韻意識とは?

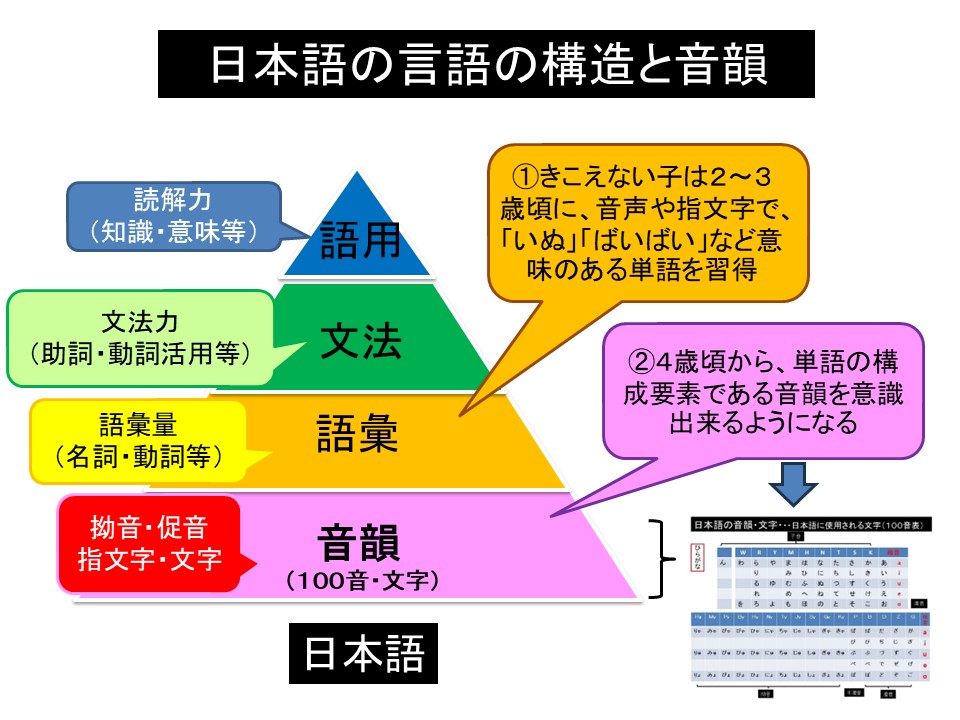

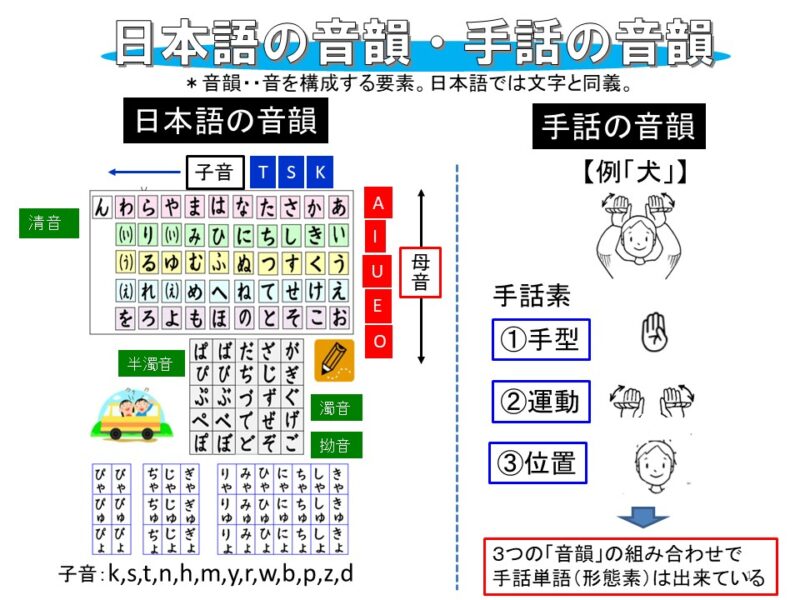

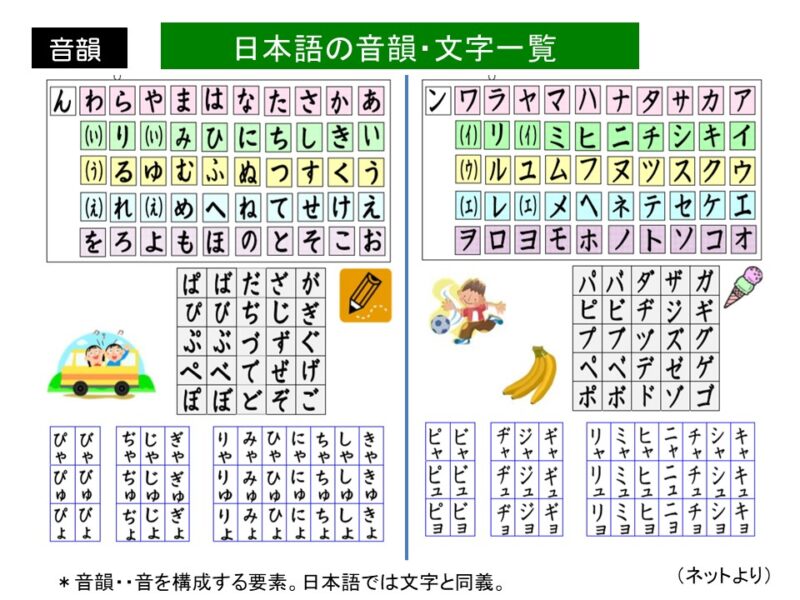

どのような言語も(日本語も日本手話も)、その言語を構成する最小単位である「音韻」(=日本語の場合、「文字・指文字」と同じ)があり、その音韻の組み合わせで「単語」(語)が構成され、さらにそれらの単語を並べて「文」が作られていきます。そして単語を並べて文が作られる時のルールが「文法」(統語規則)です。

また、日本語で「いぬ」という単語が、「い」「ぬ」という二つの音韻から成り立っていることが認識できる力を「音韻意識」と言いますが、この音韻意識がないと、頭の中で音韻(=文字・指文字)を思い浮かべて単語をつくったり文を作ったりすることが出来ません。その意味で、音韻は読み書きの土台となる力です。

きこえない子は、音韻をどのように身につけるのか?

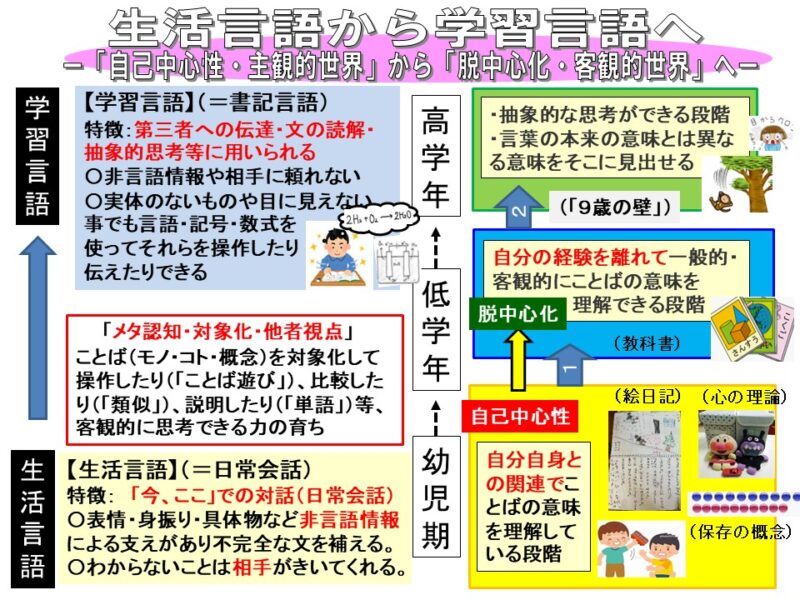

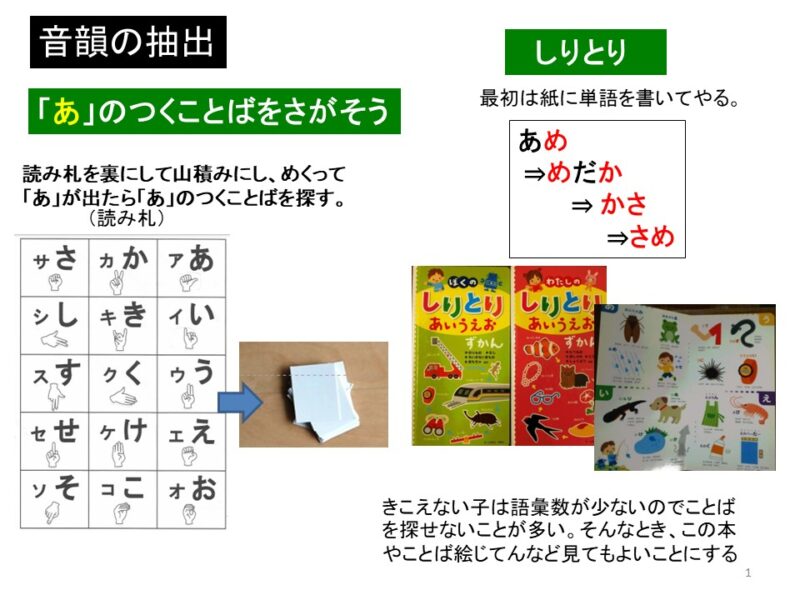

音韻を意識する力は、きこえる子であれば、通常4歳代で、例えば「いぬ」という単語が「い」と「ぬ」という二つの音から成り立っていることが理解できるようになりますが(天野,1970)、この力は、きこえない子も4~5歳頃(幼児期後半)からだんだんとついてきます。つまり、それまではコミュニケーションの手段・方法であったことば(ここでは日本語)が、そのことば(日本語)を意識的に取り出して、頭の中にそのことば(日本語)を思い浮かべて、そのことば(日本語)について、いろんな角度から考えることができるようになってきます。例えば、『イのつくことばさがし』とか『しりとり』などは、語頭や語尾に着目した遊びですが、このような活動ができるようになってきます。こうした活動は、ことば(日本語)を頭の中に対象化(イメージ化)し、そのことば(日本語)について考えたり操作したりする力の向上につながります。

そして、幼児期後半に音韻意識を高め、日本語を対象化・客観化できる力を伸ばすことが、自分自身のことから一歩離れた、客観的・一般的な内容である「教科書」を自分で読んで理解する力の向上や、文法といった単語の並べ方や変化のルールを考える力、さらに自分で文を作る力(構文力)の向上にもつながります。このような、ことばを頭の中で操作する力は、抽象的な記号(言語、数字、記号などの象徴機能=symbol)を動かす練習にもなっていますから、学習言語に不可欠な力を高めることに繋がっていることになります。

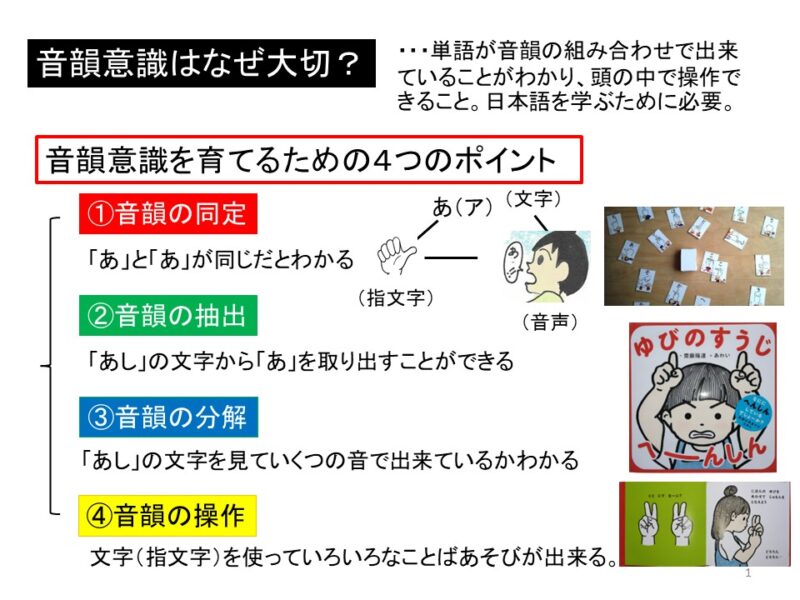

音韻意識を高めるために必要な4つの活動

音韻意識を伸ばすためには以下の4つの観点から取り組むことが大切です。そして、その観点に沿った言語活動(言葉遊び)に取り組むとよいでしょう。以下、4つの観点にそった具体的な活動をいくつか紹介します。

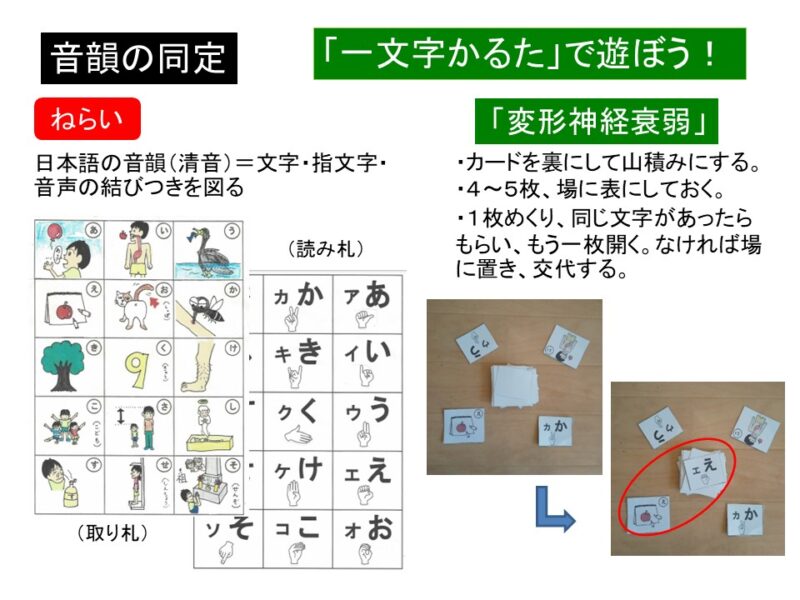

音韻の同定

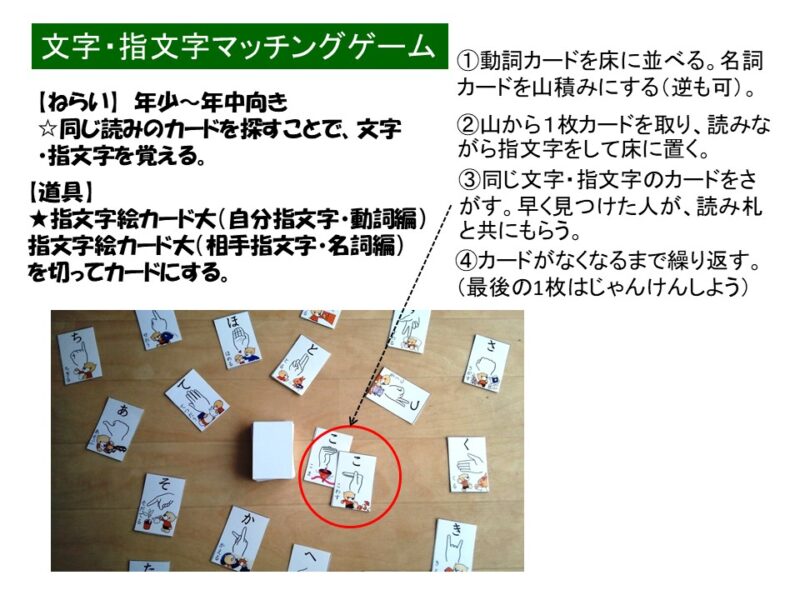

文字の「ア」と指文字の「ア」と音声の「ア」が同じとわかることです。同じものをさがすというマッチングの活動なので、比較的年齢が小さい子にも出来る遊びです。

☆一文字かるた絵札

一文字かるた読み札

音韻の抽出

単語をみて、その単語から必要な音韻(文字)を取り出すことができることです。「しりとり」は、語頭と語尾を意識させる、音韻抽出の代表的な遊びです。

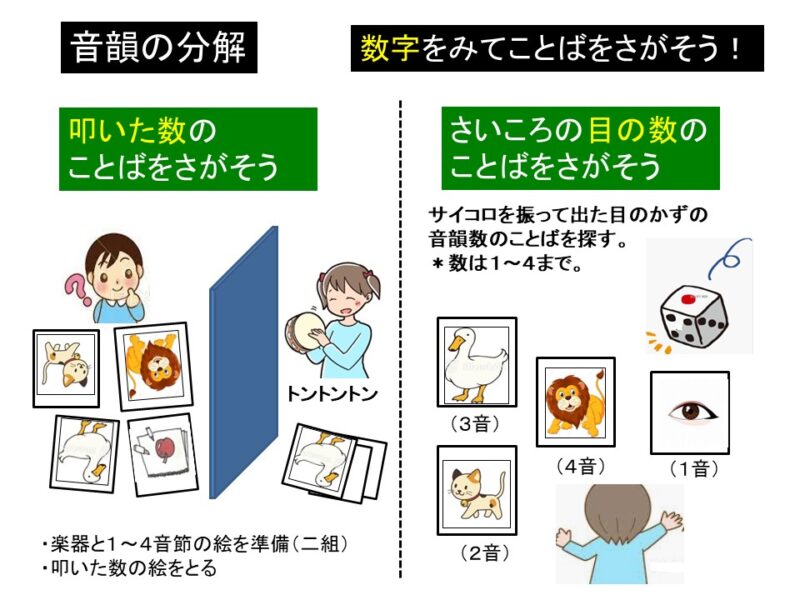

音韻の分解

単語を見て(音声をきいて)、いくつの音韻(文字)でできているからかわかることです。音をきいて(音数をきいて)、というのは、聴力的に重度の子には難しい遊びです。ことばの音韻数が増えてくると(4~5音以上)音をいくつ叩いたのか音の分離が困難になるので、3音節くらいの単語でやるとよいでしょう。また、学校の階段などで、じゃんけんをしてパーの時は「パイナップル」(6音)、グーの時は「グリコ」(3音)、チョキの時は「チョコレート」(5音)上がるといった遊びも音韻の分解のあそびです。

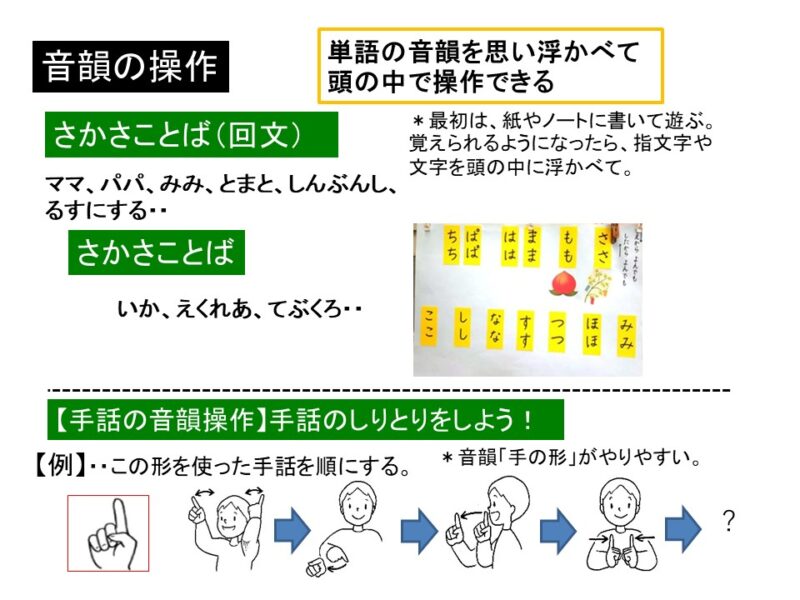

音韻の操作

頭の中に文字や言葉を思い浮かべて、さまざまなことば遊びができることです。「さかさことば」のあそびは、ワーキングメモリーの力を伸ばす上にも有効です。

また、手話の音韻を使った「手話のしりとり」という遊びもあります。手話を使う聾学校などで楽しめる遊びです。

参考になる記事

☆聾学校・年長でみておきたい力(1)~「自己中心性」から「脱中心化」へ

https://nanchosien.blog/self-centered/#self-centered

★聾学校・年長でみておきたい力(2)~頭の中でことばやイメージ(シンボル機能)を動かせる力をみてみよう!

https://nanchosien.blog/symbol/#symbol

☆難聴児の認知・言語の発達(7)~「学習言語」につながる幼児期の「考える力」5選

https://nanchosien.blog/ability-to-think-best5/#best5