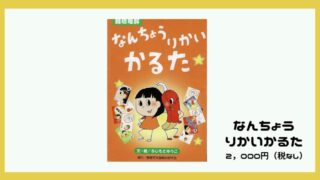

難聴理解かるた

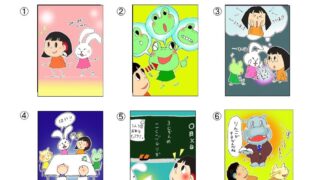

難聴理解かるた 『難聴理解かるた』~このように使っています!

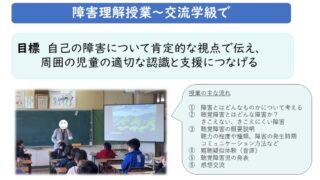

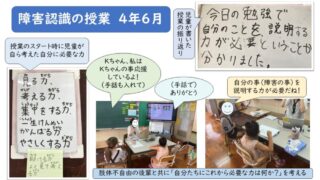

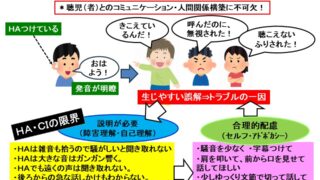

『難聴理解かるた』~二つの使い方難聴児(者)にとって~自分の障害を客観的に理解するために 難聴って周りの人にわかりにくく(例:補聴器はずせばきこえる人と区別つかない)誤解の生じやすい障害(例:「補聴器しているからきこえているんでしょ」)と...

難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

難聴理解かるた  難聴理解かるた

難聴理解かるた