今、メインストリーミングは世界的な潮流となりつつあります。こうした流れを受けで、我が国でもきこえない子たちが地域の小学校で、きこえる子らに混じって授業を受けることも多くなってきました。

しかし、きこえない・きこえにくい子が、音声言語を駆使してきこえる子と対等に関わっていくことは、まわりの配慮なしにやれるかというと、それはとても難しいことです。

と言って「仕方ないね」で終わるわけにはいきません。難聴児本人の中には「わからなくても仕方ない」とあきらめている子もいれば、わからないこと自体にまだ気づいていない子もいます(自分は「全てわかっている」と思っている子です)。いろんな子どもがいることは事実ですが、誰でも本当は「100%わかりたい」と思っています。ですから、クラスのきこえる子たちと同じように、100%その子が情報を受け取れるようにさまざまな手立てを工夫するのは、学校としての大切な役割です。その点、最近の学校では、教室で難聴児が座る位置に配慮したり、椅子の脚にテニスボールをつけてくれたり、先生が「ロジャー」などの補聴援助システムを使ってくれたりなど、出来る限りの支援(「合理的配慮」)をしてくれることが多くなりました。

クラスの子どもたちに「難聴児」のことをどう伝えるか?

補聴器(人工内耳)の大切さを クラスのみんなに伝えたい

大人の側(学校側)の配慮は、十分とは言えるかどうかは別にして方向ととしてはそれでよいのですが、周りの子どもたちは、初めての難聴の友達にどうかかわっていいのかかわかりません。

「あの耳に着けているのは何?」~初めて見る補聴器に子どもたちは興味津々です。なかには「ちょっと貸して!」と、興味本位に無理やり取り上げる子もいたりします。高価な補聴器。これはとても困ることです。「補聴器」(以下人工内耳も含み補聴器とします)は、難聴の子どもたちにとっては、命の次に大切なものといっても過言ではありません(コミュニケーションに不可欠ですから)。

そこで、とりあえず、「補聴器の大切さ」だけは、周りの子どもたちにも、しっかりと伝えておきたいです。担任の先生はそう考えて、クラスの友達に、Aさんの難聴の基本的なことと補聴器について伝えようと考えました。

担任の先生は、Aさんの保護者と相談し、今回は「難聴理解かるた」の補聴器に関する何枚かを使って短時間の授業をすることにしました。「補聴器って何?」「補聴器ってなぜ大事なの?」といった内容です。

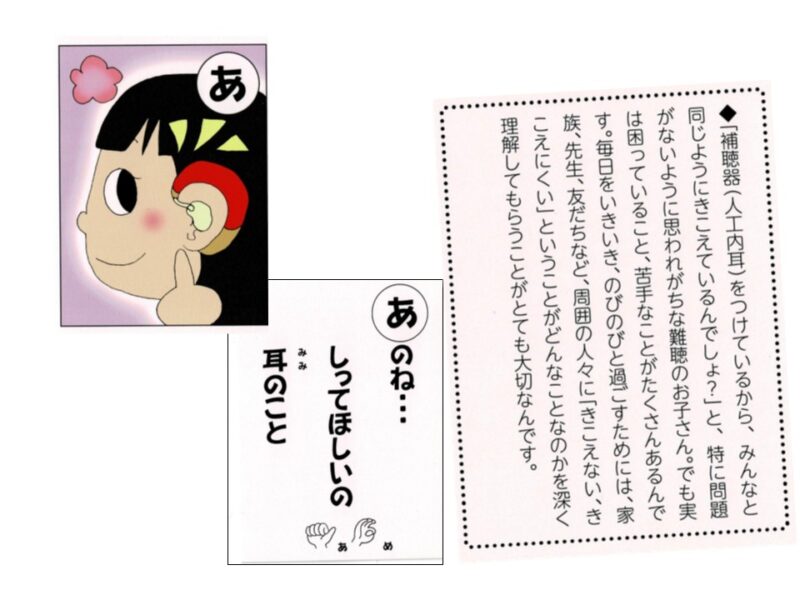

学級にある大型テレビのモニターに「難聴理解かるた」の一部の画像を取り込んで子どもたちに見せ、問いかけました。(添付ファイル1枚目参照)

「みんなこの子を見て。何か、気づいたことある?」子どもたちは、皆一斉に「Aちゃんと同じ。耳に何かつけてる!」。「そうだね、Aちゃんが耳につけているのと同じだね。これはね、補聴器といって、お耳に入ってくる音を大きくする機械なんだよ」そして、先生は、みんなの前で「実験」してみることにしました(これも保護者とAちゃんと事前に相談した内容です)。

補聴器なしのAちゃんに離れたところから「Aちゃ~ん」と呼んでみた

Aちゃんを教室の前に呼んで、先生から4~5メートルほど離れて立たせ、後ろから「Aちゃん」と呼びました。授業ですから騒音はないので、Aちゃんはすぐに「はい!」と手をあげました。次に補聴器をはずさせ、同じように読んでみました。Aちゃんは手を挙げません。

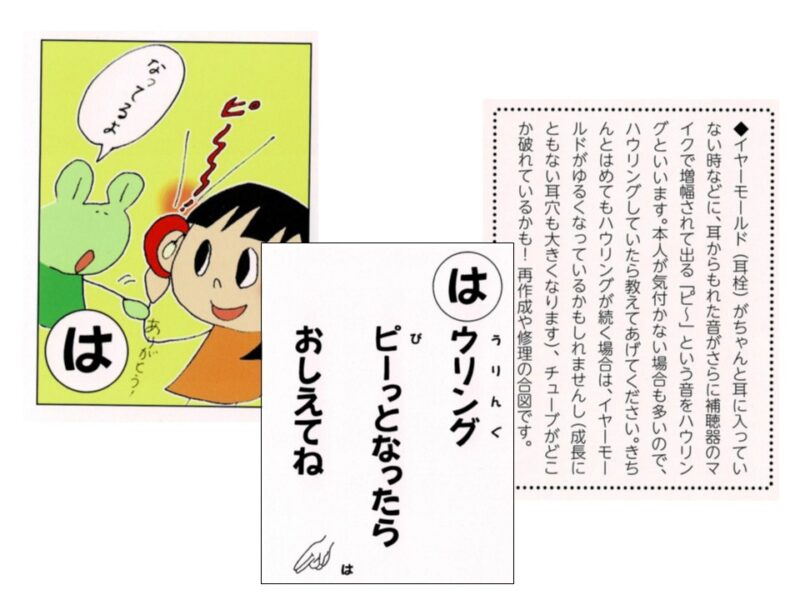

こうして、補聴器があれば音がきこえる、ないときこえないということが、子どもたちにも実感を伴って理解することができました。そのあと、先生は、何枚かのかるたを見せ、補聴器はみんなの耳と同じだから貸すことができないこと、とても高価で任天堂のスイッチが10台くらい買えること、それから、ピーッとハウリングしていたりしたらAちゃんに教えてあげてほしいことなどを伝えて、今回の短時間の授業を終えました。

その後、「障害理解」をどう進めていくか

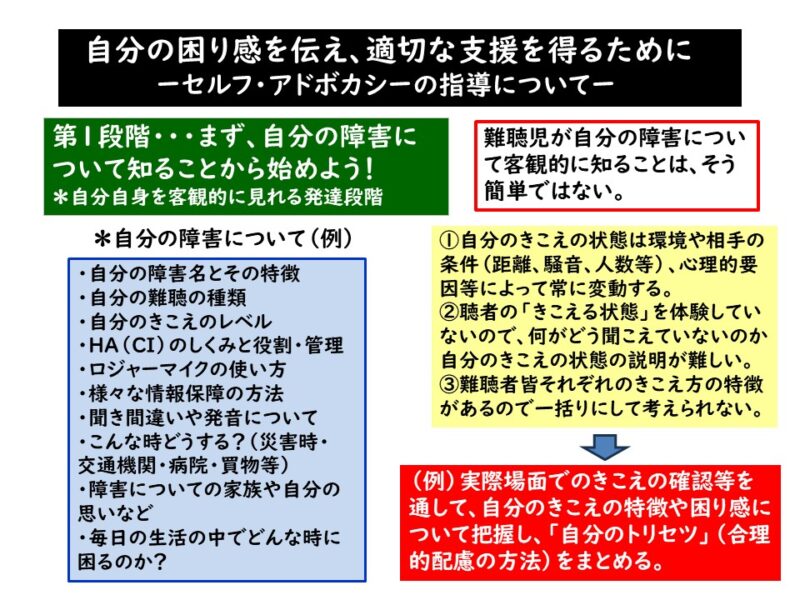

その後の取り組みですが、これには二つの課題があります。一つは、Aちゃん自身がどう自分の「障害」について知り、自分の「障害」から起こってくるさまざまな困難さを自覚して、それを解消するために、周りに支援を求める力をどうつけていくか?という課題です。この力を「セルフアドボカシー」と言っています。

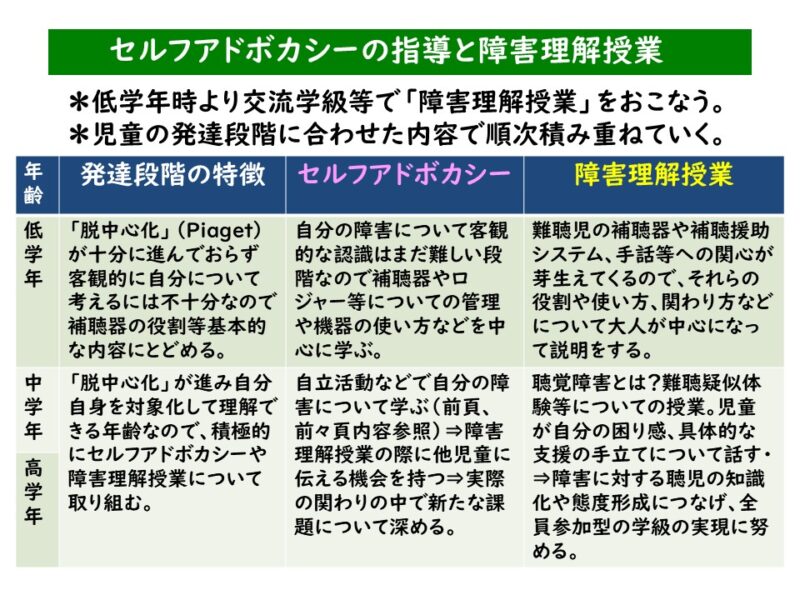

Aちゃんは小学校1年生。まだ自分のことを客観的に見つめられる「もう一人の自分」が心の中に育って来るには、少し時間が必要です。それは周りの子どもたちも同じです。「障害認識・自己認識」の発達にも順序があります。下のファイルは、セルフ・アドボカシーについてどう授業を進めていくかというひとつの案ですが、難聴児が中・高学年になったらこうした指導ができるようになります。今は、その前にやることとして、補聴器を大切に自分で管理する力を育てること、それから、担任の先生だけでなく、専科の先生の授業の時にも、ロジャーマイクを着けてもらうよう依頼することなどでしょう。

また、機会があったら(1年の終り頃とか2年生になった頃)、今度は、お母さんにも来てもらい、Aちゃんのことについて話をしていただく機会など作りたいと先生は思っています。

以下の記事は、難聴児自身のセルフ・アドボカシーの力をどうつけていくか、という内容になりますが、これは難聴学級での「自立活動」の内容になるので、通常学級担任がやる内容というより、校内に併設されている難聴学級とか通級指導で通っている通級指導教室や聾学校の通級指導などで指導する内容です。

難聴児自身の「障害認識(理解)」を進める~セルフ・アドボカシー

クラスでの「障害理解」の第一歩は、子どもたちが「障害に気づく」ことから

「あの子の耳につけているもの何?」「あの人たちどうして手を動かしている?」・・・自分と他者との違いに気づくことは障害理解の第一歩です。大人は、障害ある子や人のことを「見てはいけません」と障害について見ないふりをすることがありますが、そうではなく、ありのままの姿を否定することなく、「あれは補聴器といってきこえにくいから音を大きくする機械なんだよ。耳が聞こえない人は声の代わりに手を使って話すんだよ。それを手話というんだよ。Aちゃんはうちでは手話も使って話しているんだって」・・・。

子どもたちに聴覚障害児・者に対するファミリアリティ(親しみ)をもたせることは、「障害理解」の第一歩です。そして、次の段階は・・・? それについては、また別の機会で取り上げます。「本人の障害認識・自己認識を育てることと並行して、周りの子どもたちにも聴覚障害についての正しい知識をもち、関わり方についてのマナーを学ぶ」段階です。

参考になる記事・書籍・教材

☆『主体的・対話的で深い学びの実践』

https://nanchosien.blog/active-interactivedeep#educational-practice-by-Takara-learning/

☆『難聴児はどんなことで困るのか?』700円

https://nanchosien.blog/hearing-impaired-problem#/trouble#

☆『難聴理解かるた』2,000円

https://nanchosien.blog/advocacy-card/#advocacy-card