はじめに~読者の方からの質問

| Q「知的特別支援学校から聾学校の小学部に異動し、小1年の自立活動を週2回担当することになりました。聾学校は初めての経験です。担任の先生からは、「子どもたちは語彙が少ないので、語彙を増やしてほしい」と言われています。さて、どのような授業をしていったらよいのでしょうか?」 |

このような質問をいただきました。聾学校に通う聴覚障害児の中には、ことばのかず(日本語の単語)が少ない子どもが少なくありません。「語彙を増やす」ということはとても大事なことで必要なことなのですが、何をどこから取り組むか、どのように取り組むか、とくに子どもたちの興味関心を引き出し、楽しい授業ができるかというと決まったカリキュラムや教科書などがあるわけでなく、参考になる書籍も少ないので、子どもたちの課題を日々の生活の中で見極めながら自分で考えて指導計画を立てることになります。では、何をどこから始めればよいでしょうか?

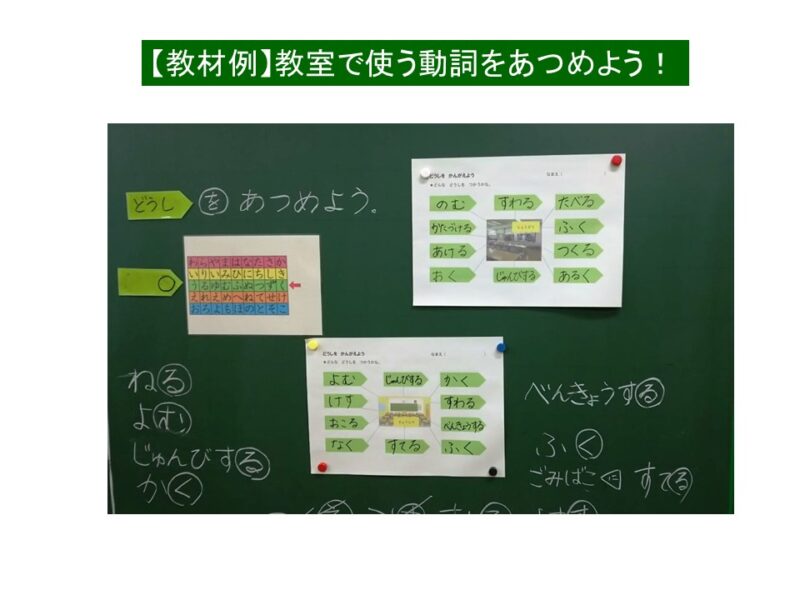

動詞を増やそう!~教室の中の動詞を探そう!

動詞は文のかなめ(要)

ことばを増やすといっても、ことばのかずは無限です。ことばには名詞や動詞、形容詞、副詞、接続詞、助詞といった種類がありますが、語彙の数が名詞ほどではなく、文を読むためにまず必要なことばは動詞です。例えば「今日、ぼく、学校」と、名詞だけならべても言いたいことは伝わりません。言いたいことを伝えるためには、文末に来る動詞や形容詞とくに動詞は不可欠です。

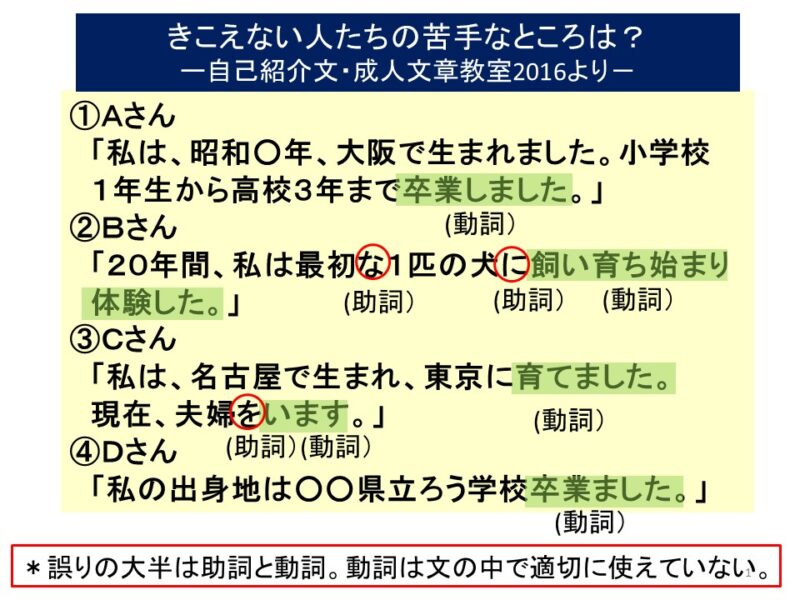

しかし、過去の聾学校では、あまり動詞の指導をしていたようには思えません。上のファイルにある文章は、日本語教室で成人聴覚障害者の方に自分の経歴について書いてもらった文ですが、いずれの文も助詞と動詞の誤りが目立ちます。動詞を習得し適切に活用して使用することは、日本語指導上のポイントの一つです。

そこで、どうやって動詞を増やすかを考えますが、ことばには必ず意味・概念があります。ことばを覚えるだけでなく同時に意味・概念をしっかりと身につけるためには、実際に体験することが大事です。 絵カードだけを見て動詞のことばを覚えても何の意味もありません。

動詞には、動作(「食べる」「歩く」「見る」など)をあらわす動作語と、状態(「ある」「いる」「見える」など)をあらわすことば(状態語)がありますが、動作をあらわす「動作語」なら実際に体験しつつ覚えることができます。子どもたちにはわかりやすいので、この動作語から導入するのがよいと思います。

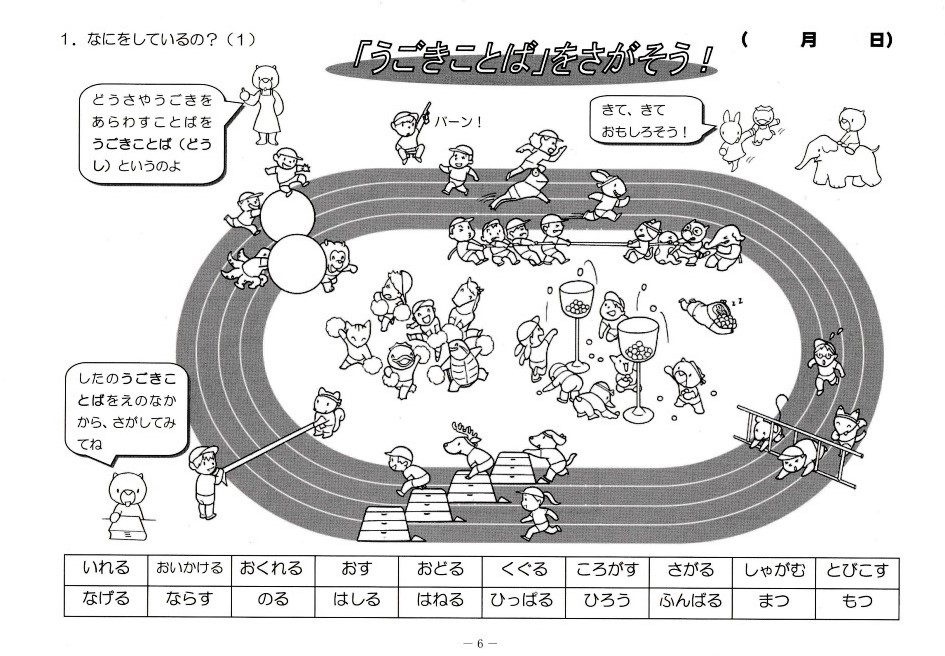

「動きことば」をさがそう!

まず、子どもたちに、こう問いかけます。

「今日は、教室の中にある『動きことば』を探します。『動きことば』とは、みんながなにかをするときに、そのうごきをあらわすことばです。例えば、今、先生は立っているよね。それから話しているよね。だから先生がやっていることは、「立つ」そして「話す」。で、みんなは先生を見ているよね。話を聞いているよね。だからみんながやっていることは「見る」「きく」だよね。これが『動きことば』です。何かをしているときのことば。では、ほかにどんな『動きことば』があるかな? 教室の中ですることと言えば・・・」

このように導入して、教室で「やる(する)こと」をみんなで探します。子どもたちはいろいろと見つけるでしょう。日本語がまだわからない子どもは、手話でかまいません。

「勉強する。座る。立つ。書く。読む。話す・・」ほかにも「(給食を)食べる。(教室を)歩く。(なくしものを)探す。(けしごむを)落とす」などいろいろ出るかもしれません。

「動きことば」の特徴は?

子どもたちから出てきたことばを縦書きで書きだします。そして、出てきたことばに着目させます。「今、みんなが出してくれた動きことばには、ここが「同じ・似ている」という特徴があります。どこかわかりますか?」すぐにはわからないかもしれません。そこで大きめの50音表を出して黒板に貼ります。「ヒントはこの50音表にあります。わかりますか?」(図参照)

動詞は、語尾が全て「ウ段」で終わるのが特徴です。それを子どもたちに気づかせます。そして「最後が『ウ段』で終わる『動きことば』を 『動詞』と言います。ほかにも沢山あるから探してみよう。」

これが最初の授業です。あとは、国語の教科書には、たくさんの『動詞』が出てきます。日記を書くときも動詞を使います。動詞は日常にあふれていることばであり、また、文の文末で沢山使うことばであり、文で何かを伝えるとき、最も伝えたいことばとして文末で使われるのが動詞です。

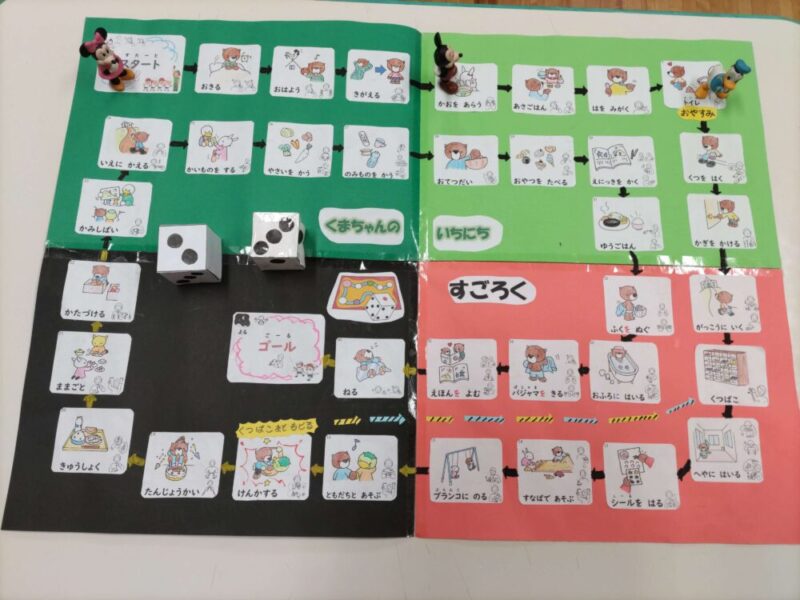

「一日の生活すごろく」を作ろう~動詞がたくさんあるよ。

もう一つ、教材を紹介しましょう。『動きことば』について子どもたちが理解出来たら、次は、『一日の生活すごろく』を作りましょう。毎日のルーティンな活動の流れですから、日本語苦手な子も含めて理解できることばかりです。子どもと一緒に、朝、起きるところから、夜、寝るところまで、日々の活動をみんなで出し合いながら作ってもよいですし、一人一人、自分の「一日の生活すごろく」を作ってもよいでしょう。ひとつひとつの活動場面は、子どもが自分で絵に描くのもよいでしょうし、自分がモデルになって家の人に写真を撮ってもらってそれで作ってもよいでしょう。一人一人個性のある「生活すごろく」が作れると思います。

参考になる記事・書籍

★「ことばとかず」を学べるオリジナル教材~「くまちゃんの一日」すごろく(幼児・低学年対象)https://nanchosien.blog/sugoroku/#sugoroku-bear

☆幼児期からどうやって動詞をふやす~その2

https://nanchosien.blog/how-to-increase-verbs2/#increase-verbs

☆彡「絵でわかる動詞の学習」

https://nanchosien.blog/verb/#verbpicture