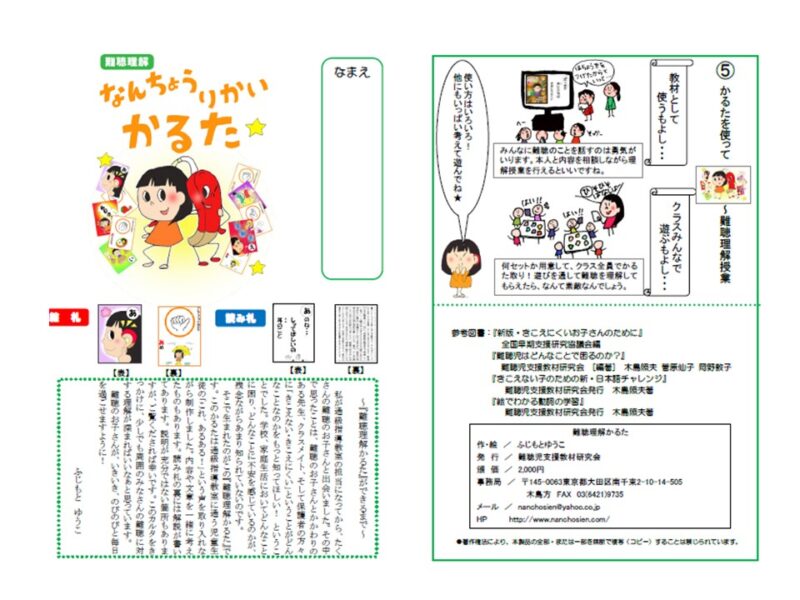

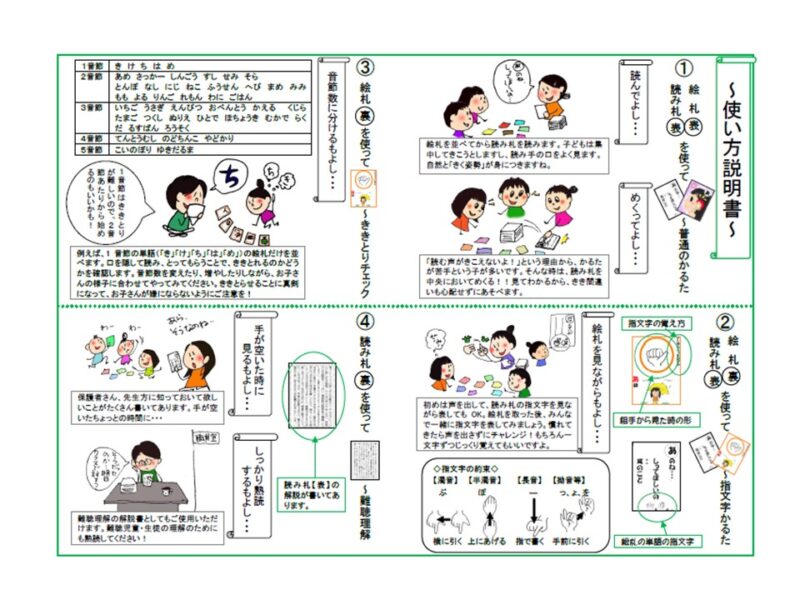

『難聴理解かるた』~二つの使い方

難聴児(者)にとって~自分の障害を客観的に理解するために

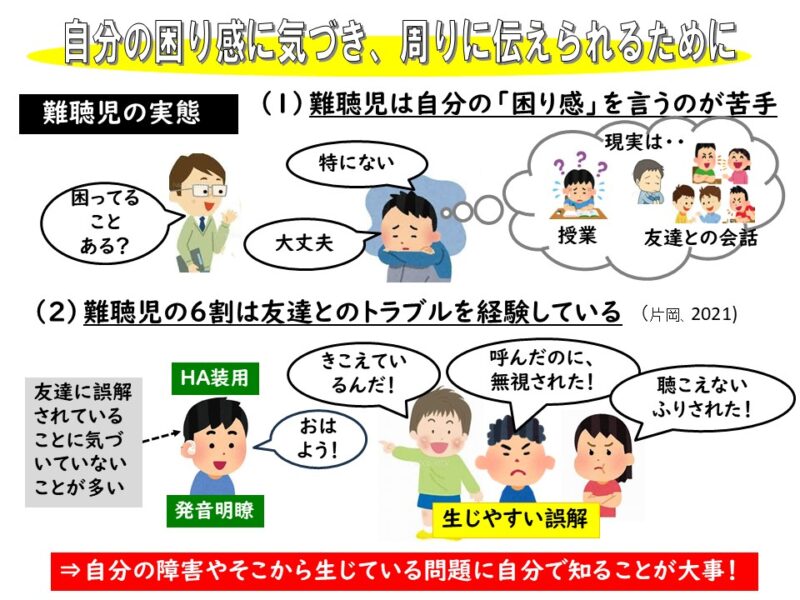

難聴って周りの人にわかりにくく(例:補聴器はずせばきこえる人と区別つかない)誤解の生じやすい障害(例:「補聴器しているからきこえているんでしょ」)というだけでなく、自分でも自分の障害に気づきにくい障害ですよね(例:自分ひとりでいるときは「障害」は起きないわけですし)。だから、自分のきこえの状態がどういう状態で、日々の生活の中でどんなときに実際に困るのか、自分だけでその状態を知ることはけっこう難しいです。

そのような事情があるために、自分のきこえなさについての「言語化」ってけっこう大変なんですよね。でも、自分のきこえなさとか困り感をまわりの人にきちんと伝えないと、周りもどういう状態の時にどうしてほしいかがわからないから、適切な支援(「合理的配慮」)ができない。

そこでまずは、難聴児・者自身が自分のきこえの特徴や聴こえなかったためにどういうトラブルが起きやすいとか、こうしてもらえると助かるとか、客観的に知り、それを言語化し、いわば「自分のトリセツ」を作ることが大事になります。

『難聴理解かるた』は、そのような困り感やトラブルが生じやすい場面を、45の場面に分けてきめ細かくとりあげていますので、難聴児・者自身が自分のきこえや困り感の状態を知るうえでとても参考になります。

例えば、小学校1,2年生では、コミュニケーションに不可欠な補聴器の自己管理ができることは基本的に大切なことであり、また、補聴器は周りの子どもたちの興味をひくもので、そのためのトラブルも起こりがち。そこで、このかるたでは、以下のようなものが準備され、それぞれに解説がつけられています。いくつか紹介しましょう(ここでは説明の便宜上、漢字を使用します)。

①「とっても困る電池切れ。予備の電池はいつもかばんに」

②「ケースに入れて補聴器元気」

③「水や汗、補聴器すぐにこわれちゃう」

④「ちょっと待って!補聴器は私の耳なの貸せません」

⑤「ハウリング、ピーッと鳴ったら教えてね」

⑥「ボール遊びは気を付けて、頭はとってもあぶないよ」など。

また、小学校中学年以降になると、友だちとのコミュニケーションの面での誤解やトラブルも起こりがちです。そのような点での対処を考えることや誤解をとくこと、きこえからくる特徴に知ってもらうことも大事になります。そのような点を考慮したものも準備してあります。

①「盗み見じゃないよ。何をしてるのか知りたいの」

②「口を見て、お話してること、読んでるの」

③「無視じゃない。きこえなかっただけなのよ」

④「わかった?ときかれると、思わず『うん』と言っちゃうの」

では、きこえのフォローとしてどんな手立てがあるとよいのでしょうか? これについては次項で紹介します。

このような様々な場面を準備して、難聴児本人の自己理解を進めていきます。かるたの、ある場面ではピンとこなくても、同じような場面でも訊きかた・言い方を変えてみると「ああ、あるある!」などとピンとくることもあるので、やはり50くらいの札があると便利です。

では、具体的にどのように役立つでしょうか? 実際例を紹介してみます。

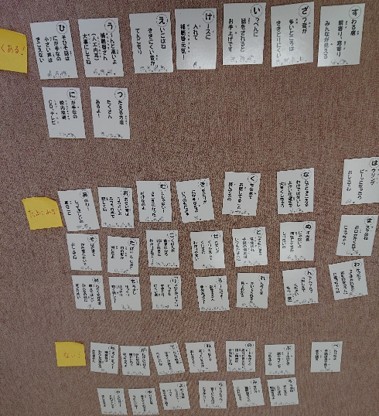

【事例1】普通のかるたとりとしてではなく、それぞれの場面について、子どもと「よくある」「ときとぎある」「ほとんどない」の3つにカードを分けさせて、そこから指導内容の組み立てのきっかけに使っています。

クラスの中で別に困ることはないという難聴児も、これをやると、「そういえば、こんなことがあったんだよ」「これ分かるー!」と困ったエピソードを話してくれ、そこから一緒にどんな支援が必要か考えたり、困り感を保護者にも知ってもらったり、担任にも伝えたりということが、これまで何度もありました。(写真は、児童が実際に3つ(「よくある」「時々ある」「ほとんどない」)に分類したもの)。

また、グループ活動でもかるたを使用し、皆で共感し合うこともできました。(通級指導教室担任)

| 【事例2】 授業についていけてないということで担任から相談を受け本人に会いました。本人は「ぼくは何も困っていない」と言うばかり。そこでこのかるたを使って「これを『よくある』『時々ある』『あまりない』『全くない』に分けてみて」と言うと、最初はあまりやる気がなかったのですが、だんだんと真剣な表情になってきて、「これはよくあるなあ。これは・・」と、熱心に分類していました。その後、「よくある」ことについて、そんなときどうしたらよいか、どうしてほしいと思うかなどについて話し合うことができました。」(難聴学級担任) |

| 【事例3】 通級指導で通ってくる中学生2人といっしょに、それぞれの場面について自分の体験を話してもらいました。聴力の程度や周囲の理解の程度などによって「これは僕の場合はあまりない」とか「へえ、君はこういうことがよくあるんだ」など、お互いに共感したり驚いたり、「難聴」とひとくくりにはできない一人一人の困り感の違いなどに気づき、それぞれの自己理解や他者理解を深めるきっかけになりました。(聾学校通級担当) |

| 【事例4】通級に通ってくる子どもたちに、それぞれのかるたをみてもらい、自分の気持ちや困り感にぴったりくるものを3枚(ベスト3)選んでもらい、それぞれ発表し合いました。「そうそう」「あるある」「ふ~んそうなんだ」など、自分のきこえの特徴、友だちの特徴など、比べ合いながら話し合いを深めることができました。(通級指導教室担当) |

以上の事例は、「難聴理解かるた」を使うことで、漠然としていた難聴児自身のきこえのこと(自分のきこえの状態や困り感など)が浮き彫りとなり、本人の自己認識・障害認識が深まって、それがセルフアドボカシーの力(自分のことを周りに伝え、理解や支援を引き出す力)をつけることへとつながっています。

☆参考になる記事

「セルフ・アドボカシースキルを身につける授業(1)~障害認識編」

https://nanchosien.blog/self-advocacy-skill/#disability-recognition

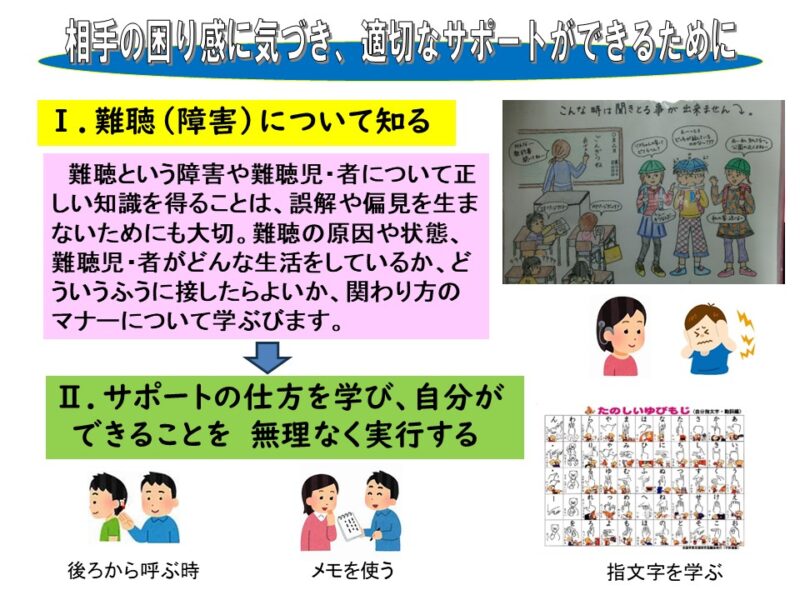

周囲の聴児・者にとって~難聴児・者の困り感を理解するために

難聴児が在籍する学級の児童(成人の職場であれば同じ職場で働く人)を対象に、難聴児自身が自分の困り感を説明し、どのようなフォローが必要かを説明する時に、この「難聴理解かるた」を使います。とくに、当事者からは、なかなか言い出しにくいけれどぜひ知っておいてほしいことなど、かるたを通すことでワンクッション置いたかたちでつたえることができ、緊張しないでつたえるメリットがあります。また、かるたのイラストもユーモラスで可愛く、わかりやすいので、「そうだったんだ!」と共感を持って受け止められ、そこから難聴児との円滑なコミュニケーションやフォローに発展していくことが多いです。

◎参考になる記事

★「難聴理解授業の実際~難聴理解かるたを使って」

https://nanchosien.blog/understanding-2/#education-on-hearing-loss

☆特別支援教育 教材・指導法データベース 筑波大学特別支援教育連携推進グループ

https://gakko.rdy.jp/kdb/search/kyozai/detail/600

☆「難聴理解学習ガイド」(秋田聴覚支援学校)・・・聴覚支援学校から派遣されたコーディネーターによる難聴理解授業の中で『難聴理解かるた』が使われています。

https://www.akita-kagayaki.jp/chokaku/wp-content/uploads/sites/3/2025/05/a87d76755926dd4470c07866a334c3a3.pdf

こんな使い方も・・・手話サークルで

手話サークルで、「難聴理解かるた」を使ってみんなで遊びました。読み手は、声を出さないで指文字だけで1字表出します。それを皆が見て、その文字のかるたの絵札をとります。絵札の裏には、絵と日本語で単語が書いてあるのでそれを指文字か手話単語で表現してもらい、それを他の人が声に出して読んだり、表現がわからない時はろうの方に教えていただきました。「てんとうむし」とか「のどちんこ」「こいのぼり」は手話表現に困りました(笑)。さて、あなたならどう表現しますか?ぜーんぶ絵札を取り終えたら、今度は読み札の文章をいくつか選んで皆で手話表現の確認をしました。

読み札は、聴者に理解して欲しいろうや難聴の子ども達の「声」が書かれています。例えば・・・。

*ルールだよ!話をする人 手をあげて

*マスクはね お口がかくれて こまっちゃう

*つたえる方法 たくさんあるよ!

*いっぺんに 話をされるとお手上げです

*黒板を 書きながら話されると わかりません・・・ 等々。

書かれている日本語の単語にこだわらないで、きこえない人にどうしたら通じるかみんながんばっていました。でも、最後にろう者に表現してもらった手話は、やはり簡潔でわかりやすかったですね。

難聴当事者の感想

かるたで遊びながら、聴こえない・聴こえにくい子どもたちのことが理解できるように絵札も読み札も工夫されていて、いろんな遊び方ができるようになっています。指文字かるたもできますし、読み札の裏側には聴覚障害を理解するための解説が具体的に書かれています。このかるたは、インテグレーションして一般の地域の学校に通っている子達の不安や悩みなどから読み札を作ったそうです。補聴器をしていれば「聴こえる」と思われることも多いのですが、補聴器があっても聴こえ方はまちまちで、男性の声(低い声)は聴こえるけど女性の声(高い声)聞きにくいとか、母音は聴こえるけど子音は聞きにくいなど聴こえ方は人それぞれなので、少しでも多くの人に難聴を理解して欲しいということで作られたかるたです。イラストもかわいいですし、かなり丈夫な紙で作られているので繰り返し遊んでも長く遊べそうです。また遊び方は、個々に工夫もできるのでおすすめです♪

この記事を読んでくださった方へ

最後まで記事を読んで下さり、ありがとうございました。まだ、ここで紹介した『難聴理解かるた』をお持ちでない方は、ぜひ、この機会に使ってみて下さい。

ご購入は、このHPのTOPにある、①書籍申込用紙(FaX用)または、②書籍申込Form(Mail用)からお申し込み下さい。申込時に、「『難聴理解かるた』の記事を見た」と書いていただければ、送料サービスにてお送り致します。

*出版案内『難聴理解かるた』

https://nanchosien.blog/advocacy-card/#karutasyoukai