はじめに

前回の記事(2025.8.7up)で、上位概念―下位概念といった「カテゴリー」を構成する概念と語の習得の大切さ、そしてカテゴリーが身についているかどうかを調べる「カテゴリー・チェックリスト」について書きました。

「カテゴリー・チェックリスト」は、検査Ⅰと検査Ⅱを含めて16カテゴリーについて調べることができます(検査に必要な絵・文字カード類は、前回の記事の中でダウンロードできますのでぜひ作ってみて下さい)。

では、この検査をやってみて、例えば、「果物」のカテゴリーの中に「りんご」と「玉ねぎ」が一緒に入っていて(もちろん「食べ物」とか「植物」といったさらに大きなカテゴリーであれば正解ですが、「果物」というカテゴリーの場合は「玉ねぎ」は「野菜」ですから違います)。このように「果物」「野菜」というカテゴリーの違いがまだ十分理解できていなかったり、カテゴリーでの分類は出来ていても、そのカテゴリーにつけられた「上位概念名」(カテゴリーにつけられた名称)がわかっていなかったしたら、どうすればよいでしょうか?

これについては前回の記事にも書きましたが、まずは、毎日の生活の中で、買い物や調理、洗濯、掃除、お店屋さんごっこ、ままごとなどといった日々の生活やあそびの中で、子どもと一緒に活動を楽しみながら、実物を通してカテゴリーの概念と上位概念名を教えるようにします。

『ことば絵辞典』を作るとさらに効果的

また、カテゴリーごとにまとめたオリジナルの 『ことば絵じてん』を作って、絵や写真を使って整理するとさらに効果的です。今回は、実際に『ことば絵辞典』を作って使った結果、効果をあげた事例を紹介します。生活実感を伴った具体的な活動に加えて、絵や写真を使ってその概念をまとめて整理してあげると、子どもは豊かなイメージを伴って、ことばの上位概念―下位概念の構造を理解していきます。

上のファイル「年末大掃除」の事例では、「大掃除」(=『ことば絵じてん』の頁のインデックス)を上位概念としたら、その活動に含まれる「はたき」「窓ふき」「ぞうきん」「バケツ」といったことばは「下位概念」と同様の意味を持ちます。また、「はがき」の事例では、「切手」「ポスト」「郵便局」といったことばは、上位概念「郵便」(=『ことば絵辞典』の頁のインデックス)に含まれる下位概念の意味を持ちます。

『ことば絵辞典』を作って使ってみたら・・・

実物を使った活動と同時に『ことば絵じてん』を作って概念を整理をするとどんなメリットがあるでしょう?ここでは、効果をあげた事例を3つ紹介しておきます。最初の2例は、2歳後半頃より『ことば絵じてん』を使っていった事例です。3つ目の事例は、年中になってから取り組んだ事例です。

「カテゴリー」を使ったゲームを楽しもう!

やっと今回の本題にたどり着きました。上記のような活動を十分に行ったうえで、上位概念名や下位概念名(個々のモノの名前)がまだ習得できていない子どもと一緒に楽しめるあそびを今回は紹介します。注意していただきたいことは、日々の生活の中での実物を使った活動を抜きにして、このゲームだけをやらないことです。

上位概念の名前や物の名前だけを覚えて、実物や実際の活動をやって頭の中に豊かなイメージがともなわなければ、それは絵カードで上位概念やモノの名前を覚えただけのことになります。その点を踏まえたうえで、ぜひゲームを楽しんでいただければと思います。

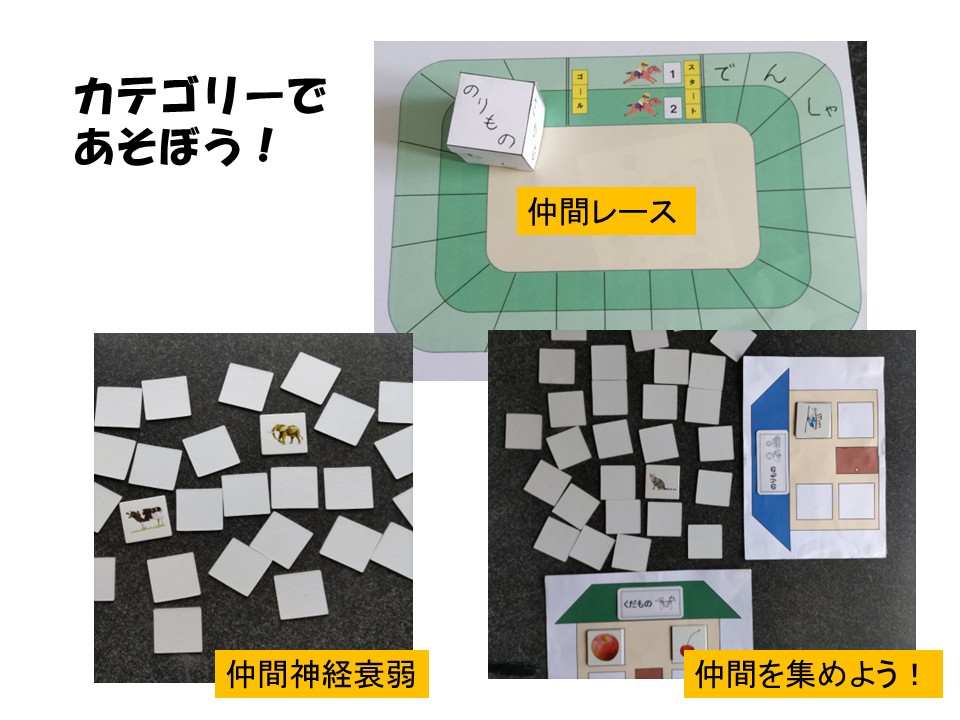

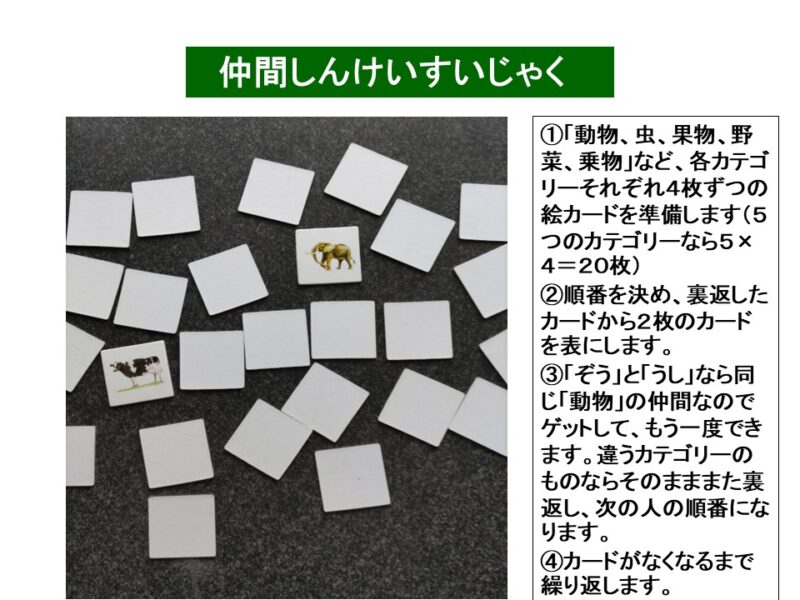

「仲間神経衰弱(なかましんけいすいじゃく)」

トランプでの「神経衰弱」は、2枚のカードを開いて同じ数字のカードであったらゲットできますが、この「仲間神経衰弱」は、同じ仲間のカードであったらゲットできます。

まず、6~8つのカテゴリーで、各カテゴリー4枚ずつカードを準備し(例:6カテゴリーなら24枚)、それらを床の上に裏側にして並べます。あとは、トランプの「神経衰弱」と同じです。絵カードを2枚開き、同じカテゴリーの絵であればゲットします。この時、例えば「犬」と「リス」であれば、「犬とリス。両方とも動物!」と必ず言うようにします。同じカテゴリーのカードでなかったら次の人に交代します。

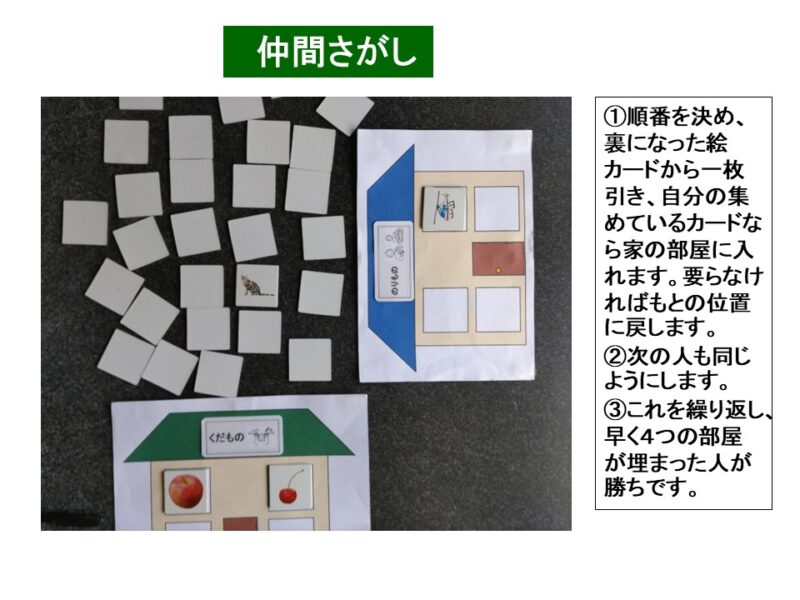

「仲間探し(なかまさがし)」

①4つの部屋が描かれている家の絵と、動物、虫、魚、野菜、果物などそれぞれのカテゴリーの絵カード各4枚ずつ準備します(二人なら6カテゴリー24枚準備。三人でやるなら8カテゴリー32枚準備)。

②自分の好きなカテゴリーを決め、家の看板にそのカテゴリー名(上位概念名)が書いてあるカードを置きます。③全てのカードを裏にして床の上に並べる。④順番を決め、裏返してあるカードを1枚めくり、自分が集めるカードなら家の部屋に入れます。自分の集めているカードでなければその場に戻します。めくった時に必ずそのものの名前を言います(例えば「いちご」をめくったら「いちご!」と指文字と音声で言う)。⑤これを順番に繰り返し、早く自分の家の部屋が4つとも埋まった人が勝ちです。

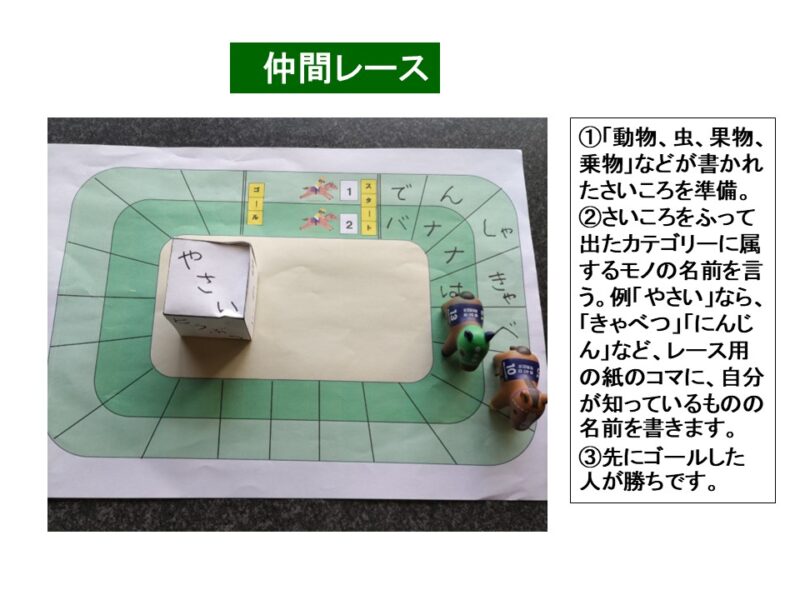

「仲間レース(なかまレース)」

①レースに参加するのは2名です。

②「やさい、どうぶつ、のりもの」など6つのカテゴリー名を書いたさいころと、自分の馬(コマ)を準備します。

③順番を決め、さいころを振ります。「やさい」が出たら自分の知っている野菜の名前を、「乗り物」が出たら自分の知っている乗物の名前を言い、用紙の上に書きます。(1コマ1文字。「しゃ」などの拗音は1コマ、長音も1コマです)

④はやくゴールした人が勝ちです。

ダウンロード教材

☆『家カード』・・・これは、カテゴリーチェックリストの「家」と兼用です。

★『家の看板』カード・・・これも、カテゴリーチェックリストの「家の看板」と兼用です。

*裏から透けて見えないよう、厚手の画用紙にコピーするとよいでしょう。

☆『ゲーム用絵カード(下位概念語)』・・・これは、検査とは別のカードを使います。*検査用絵カードを使うと、学習効果が生じて、検査に使えなくなるためです。

*裏から透けて見えないよう、厚手の画用紙にコピーするとよいでしょう。

★『競馬場』・・・これは、「仲間レース」に使います。1回のレースに1枚使います。