少し前のことになりますが、2025年1月31日の朝日新聞コラム「天声人語」に、ろう写真家・エッセイストである齋藤陽道(はるみち)さんのことが取り上げられていました。それで5年ほど前に読んだ陽道さんの著書「声めぐり」「感動」を思い出しました。当時それを読んで自分で書いたことを思い出しながら、今、思っていることを書いてみます。

まずは、朝日新聞の「天声人語」(2025.1.31)の記事を以下に引用します。

| 14歳のとき、ぼくの孤独は極まっていましたー。写真家の齋藤陽道さんは記している。 同級生に陰口を言われたり、無視されたり、ものを盗まれたりした。〈とてつもなく寂しかったです。〉 『孤独から芽吹くことば』と題した短文に、悲しい文字が並ぶ。 もともと聴覚に障害があり、先生や同級生が何を言っているのか、理解しにくかった。でも、「聞こえる人のように」というプライドがあって、「わからない」という一言を封じた。 会話はすれ違い、減っていった。 「当時のぼくにとって、教室は生き地獄でした。」消えたいな、死にたいな、そうしたら、楽になれるんだろうな。そんな「願い」を〈一回限りの切り札として大切に抱えていた。〉という。 救われたのは、もう限界だと思い、普通学校から、ろう学校へと「逃げた」から。避けていた手話を学び、音声だけではない「ことば」の存在を知ったから。うれしくて、世界が「可能性をもつもの」に見えてきたそうだ。 子どもの自殺が増えている。昨年、自ら命を絶った小中学生は過去最多の527人に上った。中学生は前年より10人も増え、163人が亡くなった。なぜ・・・・。その一人ひとりの異なる苦しみを思うと、胸がギュッと締めつけられる。 〈逃げてください〉。「生き地獄」を知る齋藤さんの語りは強く、やさしい。逃げた先にはきっと、あなたを救う未知の「ことば」があるから。だから、どうか、〈勇気をもって、時間をかけて、逃げていってください。〉 |

読んでいると胸が苦しくなる文章です。つらいよね、苦しいよね・・でも「死なないで・・。」そして「逃げていいんだよ」。それしか言葉になりません・・。

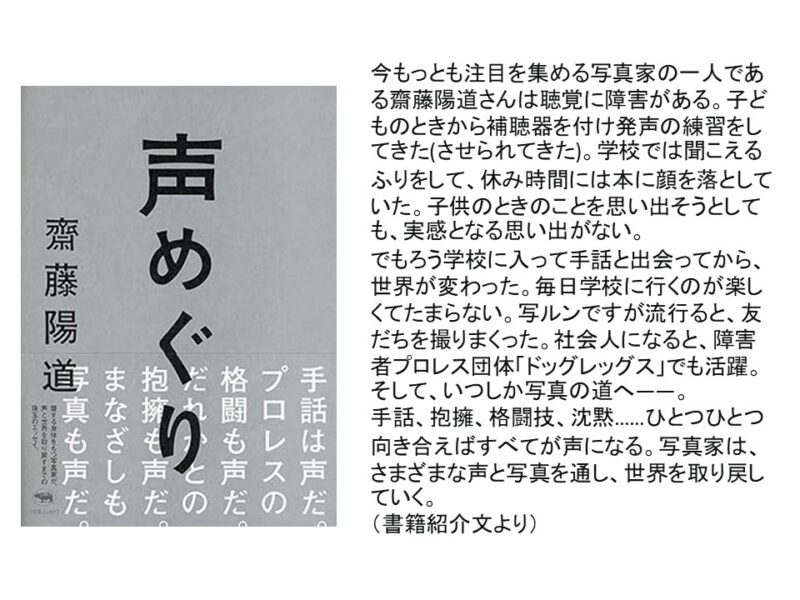

さて、ここでは、この記事にとりあげられている齋藤陽道さんのことについて書きたいと思います。数年前に陽道さんの著作『声めぐり』を読み、その時思ったことをこのHPに書いたことがありました。あらためてここで紹介してみたいと思います。

『声めぐり』(齋藤陽道著、晶文社刊、1,998円)を読んで

私(木島)が齋藤陽道さんのことを知ったのは2019年に出版された『声めぐり』という本を読んだときです。当時、写真家としてだんだんと知られるようになってきていたようですが、立て続けに出版した何冊かの写真集やエッセイ集は、まだまだそれで生活が支えらえるというほどではなかったようです。それで、そのことをいつも心配していた聾学校高等部時代の担任天沼陽子先生は、「陽道が本書いたからみんなに広めて下さい」といろいろな人に言っていたようでした。私が陽道さんを知ったのはそんなメールを天沼先生からいただいたからでした。(今でも天沼先生は、陽道さんのことが載ったSNS等をみつけると必ず「拡散して」とメールをくれます。生徒思いの熱い心をもった方です。)

『声めぐり』に書かれている陽道さんの子ども時代ですが、彼は2歳で聴覚障害が発見され、以来、地域の難聴児通園施設に通い、厳しい発音指導を受けて育ったようです(その施設は今でも手話不使用・聴覚口話法で有名な療育施設です)。

ここで受けた厳しい口話教育の中で、彼は、ことば(=「声」)というものが、本来、人とつながり、互いに理解し伝え合うためにあるという本質的な意味を見いだすことができないままに成長していきます。彼は本の中でこう述べています。

「口の形が違う。舌の位置が違う。息の吹き方が違う。息を吐く力が違う。喉の震えが違う。何? その声。全然、違うよ。舌をもっと曲げて。口の中を見て。もっと息を短く吐いて。ああ、違う。もうちょっと長く吐くの。・・・」(15頁)・・聞き取れない自分の音声を他者の耳にゆだねるということ、そして、他者の耳によって自分の声の良し悪しを決定され続けるということ。それは結果として、自分で考えて、判断する力を殺してしまうことにつながっていた」(16頁)。

決して「母語」とはなりえない音声言語。こうして彼は、自分が他者に向かって声を出せば出すほど、「自分が分裂し他者との断絶が深まり、・・・『声』は人との関わりを断つもの」(20頁)と思うようになっていきました。

「この社会は、音声を聞くこと、話すことからすべてが始まる。上手く音声を扱えるかどうかで将来が決まるものだと思っていた。・・・ぼくの人生は失敗していた。それはもう変えようがないことなんだと絶望していた。」(20頁)。

自分の人生に絶望すれば人生は苦痛でしかありません。小学校高学年頃から、陽道さんは毎日ゲームにふけるようになっていったようです。こうして、生まれて10年もたたないうちに生きる意味を失ってしまった人生。だらだらと無為に過ごす時間が過ぎていきました。

中学生となり高校を選ぶ頃になって、彼は自分の中にある孤独を見つめなおすときがきます。そのきっかけが何であったのかはあまり詳しく触れられてはいませんが、ともかく、その時、「初めて『生きたい』」(21頁)と思ったそうです。そして、高校として選んだところは、自宅から通える距離にあった東京都立石神井ろう学校高等部(現在廃校)でした。しかし、積極的に生き直すために選んだわけでもなかったようです。ろう学校は「声をまともに出すことができない人が使う」(21頁)手話の学校です。まわりからはそんな評価しかされていなかった学校に行くのは「屈辱的」な思いもあったようです。どうせもう終わった人生だから? そこは本の中で詳しくは書かれていませんが、だれからも存在を認められることのない聴者の世界から逃げたかったのかもしれません。

ろう学校ということで彼が思い出すのは、中学の時、年1回だけろう学校の生徒たちが陽道さんの通う中学校に交流に訪れていた時のことです。その生徒たちを引率していたのは一人の女性教師です。その人こそ、陽道さんが聾学校に入学し、彼の担任となった天沼陽子先生でした。天沼先生は、年1回の交流の日の朝、中学校の校門に立ち「おはよう!」と優しく、しかし力づよい眼差しで陽道さんに『声』をかけていたようです。たった年1回の無意識的な出会い。進路を考えるにあたって陽道さんの意識の中には、そのことが特段きっかけにはなっていなかったようですが、「出会い」はそこからすでに始まっていたのかもしれません。→【注】

石神井ろう学校に入学した陽道さんは、手話と出会い、手話ということば(=『声』)を通して語る仲間と出会い、天沼先生という人生の師と出会い、天沼先生が受け持つ国語の授業を通して文学と出会い、そして、たまたま手にした当時流行っていた「写ルンです」というインスタントカメラを通して写真と出会います。手話、文学、写真。陽道さんは、人とつながることができることばとしての手話、文学、写真、そのことばを通して同障の友と出会い、人生の師と出会い、文学作品と出会い、写真と出会い、そしてそれらを通して自分らしく美しい文章表現を身につけ、そして今の彼の生業でもある写真と出会います。

こうした数多くの出会いを通して、陽道さんは自分の中に秘められていた感受性、文学性、芸術性を開花させていきました。彼は、聴者の世界で失った自分の人生を、逃げた先のろう学校で取り戻したのです。たくさんのことば(手話、文学、写真)と出会って。

| 〈逃げてください〉。「生き地獄」を知る齋藤さんの語りは強く、やさしい。逃げた先にはきっと、あなたを救う未知の「ことば」があるから。だから、どうか、〈勇気をもって、時間をかけて、逃げていってください。〉(朝日新聞・天声人語) |

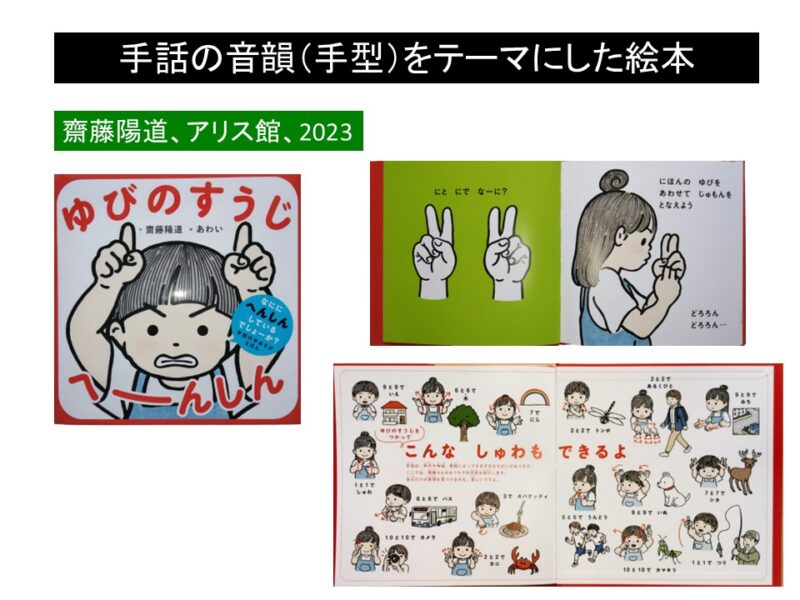

齋藤陽道さんは、その後もいろいろな本を出版しています。子ども向けの絵本(「ゆびもすうじ」)もあるので、紹介しておきます。手話の音韻を使った楽しい絵本です。

また、聾学校時代の担任である天沼陽子先生も本を書いておられます。それもあわせて紹介しておきます。なお、天沼先生の書かれた本は、『障害をもつ子どもを理解することから~こども理解と特別支援教育』(森博俊ほか編著、群青社、2,400円+税)の中の「第2章 子ども理解を軸にすえた教育実践の試み 4人間関係づくりを基礎にすえた対話的実践」(P137~156)です。心温まる素晴らしい章です。

【注】『障害をもつ子どもを理解することから』には、陽道さんが別の本に書いているという以下の記述があります。

「(入学の)決断には、石神井ろう学校のダンスが開かれる日の朝、ぼくのことを気にかけてくれていた石神井ろう学校の先生が校門で挨拶をしてくれたことがありました。そのとき、ぼくを見ないでほしいという恥の念と、ぼくを見てくれているという驚きの念が同時に渦巻いていました。”見てくれている”という感覚が、その決定を促してくれたのだと思います。」