この手記を書いた聾学校の先生(現在)は、中学生の頃より聴力低下が進行し、やがて高度難聴になりました。しかしその現実を受け入れることができず、聴者のふりをしながら苦しい青年期を過ごします。このような時に手話を使う聾者に出会います。その出会いを通して「きこえない自分」の現実を受けいれられるようになっていきます。そして教員となって聾学校に赴任。小学部で子どもたちを指導する中で書記日本語指導の大切さに思い至り、日本語文法指導を実践し成果をあげます。

しかし、聴覚障害児が生きていく上での土台となる力(認知・言語面での基礎となる力、非認知面での基礎となる力)をつけるためには、「三つ子の魂百まで」と言われるように、乳幼児期からの保護者支援が大切だと実感し、その後乳幼児教育相談の担当となり、保護者の子育て支援を行っています。以下、失聴した頃から聾学校小学部教員として書記日本語の指導を行った頃までの歩みから一部割愛して体験を紹介します。

自分を肯定できなかったインテグレーション時代の私

私は、聴者として生まれましたが中学生の頃から少しずつ聴力が低下し、今では高度難聴の中途失聴者す。音声により日本語を獲得した後に少しずつ失聴したので、声を出して話すことに特に支障はないのですが、その場に合った音量を調整するのが難しく、そのため、手話を身に付けてからは、声を出さずに手話で話すことが一番楽で便利ですが、相手により声のオン・オフは使い分けています。聞こえない子をもつ保護者は、聞こえなくても少しでも話せるように、と願います。教員も話せた方が便利だからと発音指導を行い、当然のようにインテグレーションを勧めます。しかし、自分だけが聞こえないインテグレーションの生活とはどのようなものか、もっと深く理解する必要があると思います。

中・高生の頃

話せても聞こえない私は、中学生から高校生の頃にかけては軽度から中等度だったため、聞こえていないことを自らも明確には認識できず、オープンにもできず、聴者として振る舞ってきました。聴覚口話で会話をする時は、文脈や話題を知っていることが有利となります。相手が言った言葉を類推する時、脳内の辞書にある単語にヒットする確率がぐんと高くなるからです。必然的に自分が話題を振ったり、会話の主導権を握ろうとしたりして自分が話し続けたりするようになります。そして「あまり人の話を聞かない人」「天然ボケ」のキャラを装い、聞こえていないことが露見することを何よりも恐れていました。日々の授業では指名されることが一番の恐怖で、特に漢文や英文の読みが分からない時、先生の言う通りに復唱できないので全て予習で読み方を完璧に確認していました。

また順番に音読していく場合、前から何番目だから何段落目を読む、という予測に神経を集中させ、自分が読む部分を必死に探す。誰が音読しているのか分からないため、先生や周囲の視線の先を常に辿る。周りが「なぜ読まないの?」とばかりに私を見たら私の順番です。また、この先生は席順に読ませる、この先生は日付と同じ出席番号から指名する、など先生の特徴を頭に叩き込んで対応していました。もちろん例外もあるので勝率5割。特に音読の途中に「そこは大事だからもう1回読んで。」などという番狂わせがあると全てが水の泡。また一から私の順番と読む箇所を探ることになります。授業中はこのようなことに神経をすり減らしていたのです。

歌唱は口パク、リコーダー演奏はいかにも吹いている真似。会話の中ではとりあえず「はい。」と頷けば切り抜けられる可能性が高いのですが、相手が怪訝な顔をしたら失敗、他の返事の可能性を探る。みんなが笑っている時は意味が分からなくても合わせて笑う。しかしこれが生きていくための術、毎日のことになると、虚しい、辛いという気持ちすら感じることもなくなり、本当に楽しくて笑っているのか、合わせているだけなのか分からなくなってきます。つまり、本当の自分の気持ちや考え、自分が何をどう考え、感じるのか、自分自身の輪郭が曖昧になっていくのです。これらはインテグレーション体験者の共通の体験で、みんな同じことをしていたことに改めて驚かされます。そんな聞こえない私が何とかプライドを保つための手段は、勉強して成績を維持することでした。私にとって学ぶということは、テキストを読んで暗記しテストに備えることだったのです。

大学生・社会人の頃

幼少期からの夢であった教員になるために、大学では教員免許を取得しましたが、教育実習を境に限界を感じ、卒業後は他の仕事に就きました。自分に何かできるとは思えないし、社会の片隅で人に迷惑をかけないようにひっそりと生きていこうと考えていました。自己肯定感などかけらもなかったのです。できるだけ話しかけられないように、人と関わることのない仕事、例えばひとりで黙々と作業する掃除の仕事がしたいと思い、実際に病院の清掃の仕事に応募し、病院からは、「大卒なのに、せめて事務職で応募しないか」と言われ、そそくさと立ち去ったこともありました。

その後も聴者のふりをして生きていく日々が数年続きます。就職先での会議は常に恐怖で、仕事を辞めても数年は会議室のような人が集まる場所を通る時は足がすくみました。みんなの視線が私に集まる時、何か失敗している、ちぐはぐなことを答えている自分がいる。そしてそれはフラッシュバックという形で長い間私を苦しませました。あの頃、私にこんな思いをさせる全ての聴者は敵だったのです。聴者は何でもでき、聴者には何ひとつ敵わない。聴者を装い聴者を目指す限り難聴者はずっと劣った存在なのです。こうして自己否定と他者否定の人格が出来上がっていく。常に分からない環境にいると、否定的な自己像が形成され、自己実現はおろか、何か自分にできることがあるとは全く思えなくなりまする。話せても、軽度から中等度難聴でも、これがインテグレーションの現実だったのです。

インテグレーション体験を否定することは今までの自分を否定することになると、インテグレーションの現実や苦しい思いをオープンにしてくれる人はあまりいません。しかし心理的なメカニズムからしても人間の土台を作る時期に、常に分からない環境に晒され続けると、このようなことが起こっていくのです。私自身も、こうやってオープンにできるようになるのに何年もかかりました。また、話せても聞こえないということは、話せるだけに聴者のふりをしたり、相手からも聞こえていると誤解されやすくなったりし、障がい認識が大変難しくなります。人工内耳を装用しておしゃべりは上手になっても、100%聞こえるわけではないことに変わりはないのです。

話せても聞こえない私は、手話と聞こえない仲間に出会い、少しずつ聞こえない自分に自信をもつことができるようになりました。また学校現場で活躍している多くの聞こえない先生に出会って、改めて教員になるという夢にチャレンジし実現することができました。きちんとした障害認識がもてなければ、自己実現して心の健康を保ちながら幸せに生きていくことは難しいです。私自身の体験や多くの事例から、肯定的な障害認識をもつことの大切さを痛感しています。

聾学校教員になって気づいた読み書きの力の大切さ

小学部に新規採用された当時、私の赴任した聾学校では補助的な手段としてではあれ、手話を用いた指導が行われていました。

しかし、手話で意思疎通できても児童の書記日本語力は大変厳しいものでした。初任で担任した6年生も、「おいしいだから」「食べるなので」といった文中での誤用が多く、一度身に付いた誤用の修正は大変困難で、どのように指導すればよいのか悩みました。

前述したように、私は何よりも聞こえない子供たちには、適切な障害認識をもつことが大切だと考えていましたが、あまりにも厳しい書記日本語力の実態に愕然とし、障害認識を深める取り組みと並行して、日本語の読み書きの指導に早急に着手すべきだと考えました。

私は日本語を身に付けた後に失聴したので日本語の意義深さと面白さを知っていますし、筆談などでその恩恵を十分に受けているからこそ、聴覚に障害がある上に日本語の読み書きができないということから生じる不利益の大きさに納得できないという気持ちがありました。ただ、聞こえない人として生まれただけでこのような社会的不利益を被ることがあってはならない。それは教育で解決できることであり、それができないのであれば、ろう学校は聴覚障害教育の専門機関としての看板を下ろさなければならないでしょう。このようにして私の書記日本語の指導の試行錯誤が始まったのです。

日本語文法指導へ

改善すべきは、日本語を理解していることを前提として設定されている「国語」の指導であり、日本語は「日本語」として指導することが必要なのではないかと考えました。一度身についた日本語文法の誤りはなかなか修正できません。意味も分からないままに先生に修正されたり、バツをもらったりして、読み書きに苦手意識をもってしまう前に、まず基礎的な日本語の文法を指導する必要があると考えました。

そこで、採用2年目に小1の担任を希望し、日本語文法指導に取り組み始めました。補聴器を介して音が入っても単語や文章として理解するのは難しく、曖昧な状態。そこで、聞こえていないことを前提とした、徹底した視覚からの入力による指導と、可能な範囲内での聴覚の活用が有効なのではないかと考えました。

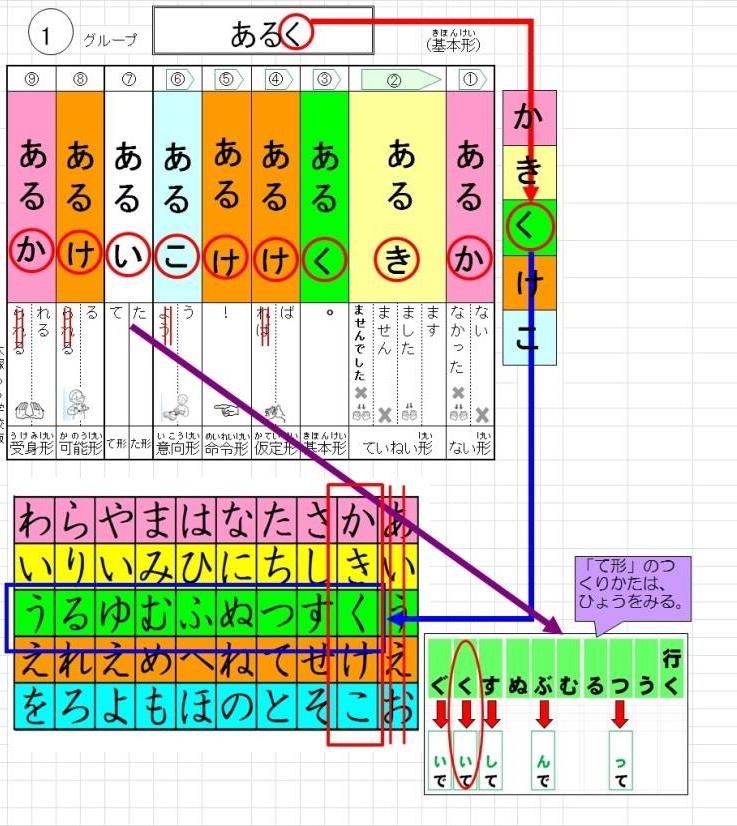

当時、広島聾学校で実践の試みがなされていた外国人のための日本語指導法の活用という考え方を知り、日本語学校講師の講演会に参加したり、外国人のための日本語教授法やテキストを参考にしたりして担当児童の指導に応用していきました。日本語の文法は、例外もありますが基本的にはルールに則り運用されています。聴者は自然に聞いて日本語文法を身に付けるため、日本語の文法ルールを意識することがありません。しかし学ぶにつれ、整然とルールで運用され、説明できる日本語文法に魅了され、聞こえない子供にぴったりの方法だと感じました。因みに「動詞活用表」(上図)を最初に考案したのはこの頃です。

こうして小1から小3までの3年間の徹底した日本語指導でどの子も日本語力が大きく伸び、日本語文法指導の必要性と有効性を感じました。成果が出る指導法は他の先生にも知って欲しい。そして担任が変わっても継続して日本語文法を指導していくシステムが必要だと考えました。そこで研修部として学校教育研究(3年間の研究)のテーマに日本語文法指導を取り上げ、20××年から学校全体で指導を開始しました。私の所属する学校では、それ以降も常に書記日本語の指導を研究テーマに取り上げています。曖昧に「話す」ことや「聞く」ことではなく、確実に社会的自立のための武器となる「書記日本語」の指導を大切にしてきました。

20××年からは、東京都立大塚ろう学校や香川県立聾学校はじめいくつかの聾学校で実践されてきた江副文法(江副式教授法)や大塚ろう学校で開発された「助詞手話記号」を使った助詞の指導法なども取り入れ、日本語文法指導のさらなる工夫改善を行いました。日本語の読み書きの力が身に付けば筆談によって聴者と対等に関わり合え、読書によって聴者の考えを知ることもできます。日本語の読み書きの力は、聴者と確実に関わるためのツールであり、障害認識にも深く関係があると考えています。

手記を読んで思うこと

聾学校で小学部を担当(現在は乳幼児相談担当)してきたきこえない先生の手記は以上です。テーマである「障害認識」と「書記日本語」。これはきこえない・きこえにくい子の支援・教育の最大のテーマです。どちらも十分に解決できているとは言い難いのが、聾学校であれ難聴学級(インテグレーション)であれ聴覚障害教育の現状です。しかし、これらの問題に果敢に挑戦し、いずれかあるいは両面で成果をあげつつある聾学校や難聴学級の実践も少しずつ出てきています。このホームページでも紹介している、ある地方のろう学校(TOP>実践の記録>「聾学校での日本語文法指導の実践」参照)や難聴学級(TOP>実践の記録>「将来の夢はろう学校の先生」参照)などは書記日本語面での実践例ですが、ただ、「障害認識」についての実践は残念ながらまだ数少ないです。日本語とか学力といった認知・言語面での成果は、検査等の客観的な物差しでその成果を一応測ることが可能ですが、「障害人気」という非認知面での成果は検査等で測ることが難しく、事例研究的な方法でその子どもの心理的な成長を記述していくしかないからです。それも一定期間、子どもとの関わりを継続しないと変化はみえてきません。3年間とか6年間といった時間がやはり必要なんだろうと思います。そんな事情もあってとくに難聴学級あるいは通常学級に通う子どもの「障害認識」の問題は、重要でありながらなかなか見えてきません。そのような教育実践が出てくるとインテグレーションの現状と課題、その対応や支援・指導の方法といったことがもっとはっきりしてくると思います。ぜひ難聴学級の先生方に期待したいと思います。(木島記)