セルフ・アドボカシーの力をつけることの大切さ

きこえる人が多数を占める社会で、聴覚障害者が社会参加しようとする時、程度の差はあれ、何らかの制約や生きづらさが生じます。その「障壁(バリア)」を除去し、聴覚障害者の社会参加を促すには、当事者本人の努力に負うだけでなく、社会の側からの歩み寄り(「きこえのフォロー(岩尾至和)」=聴取環境の整備や本人に合わせた情報保障手段の確保など)が不可欠です。そしてそれを「合理的な配慮」とも言っています。

そのような合理的配慮を引き出すための当事者本人からの要望や働きかけを行うことを「セルフ・アドボカシー」と呼び、幼い頃から一貫して家庭や学校の中で聴覚障害児につけていく必要があります。

まずは、自分の「きこえ」の特徴について知ろう

しかし、聴覚障害をもった子どもが、自分の「きこえなさ」について知ることはそう簡単ではありません。なぜなら、本人は生まれてこのかた、きこえる人のきこえというものを体験したことがなく、自分自身が「なにがどのようにきこえていないのか」、自分のきこえの状態を客観的に他人に説明することはとても難しいことだからです。

とはいっても、将来、社会に出ていくと、聴者に囲まれて仕事をすることがふつうのことになります。ですから、周りの人たちに自分の「きこえ」について説明し、誤解があれば誤解を解き、「こうしてほしい」ということを適切に伝え、周りの人たちから支援を引き出すことが必要です。

しかし、現状では、それが必ずしもうまくいっているとは言えません。受けとめる社会の側にも様々な誤解や思い込みがあり、そこからコミュニケーションのズレが生じ、お互いのストレスが助長され、結果的に少数者の側である聴覚障害者が「離職」することにつながってしまうという現実があるからです。そのような社会の現状を変え、障害ある人も障害を理由に社会への参加が拒まれることなく、互いの存在を尊重しあう共生社会を構築していくためにも、自分の障害から生ずる困難さを卑下することなく、相手が理解できるよう的確に伝えられることは、社会参加の第一歩としてとても大切なことと思います。

「自立活動」等の授業で、なにをしたらよいか?

では、どの時期・年齢になったら自分自身の「きこえの状態」について知る取り組みができるのでしょうか? 発達心理学的な観点からは、きこえる子もきこえない子も、「もう一人の自分」が自分の心の中に育ってきて、自分自身を客観化・対象化してみつめられる年齢になった頃がよいでしょう。そう考えると、通常は小学校3~4年生頃から「自立活動」の授業の中で、「自分のきこえについて知る」取り組みをするのがよいかと思います。

*幼児期や小学校低学年においても、その子どもの年齢に応じて、家庭や学校で取り組むことがあります。それについては、以下の記事をぜひご覧ください。

○『幼児期から育てたいセルフ・アドボカシーの力~そのためにどんなことをすればよいか?』

https://nanchosien.blog/self-advocacy-early-childhood/#self-advocacy-ealy-childhood

では、「自分のきこえについて知る」授業で、具体的にどのような内容で取り組めばよいのでしょうか?

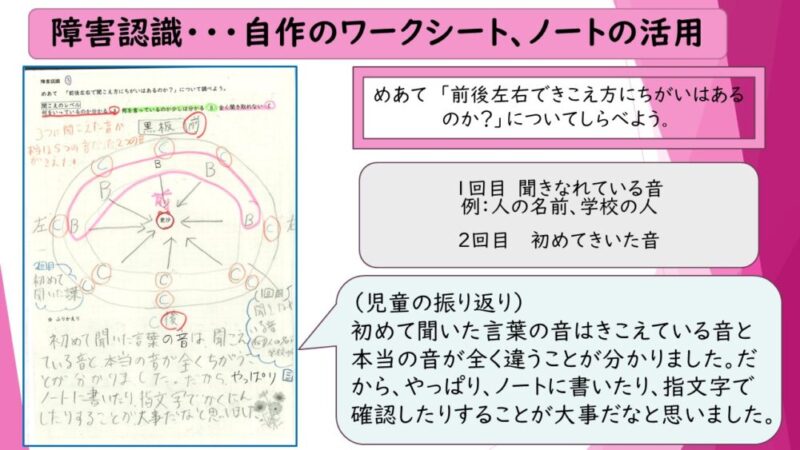

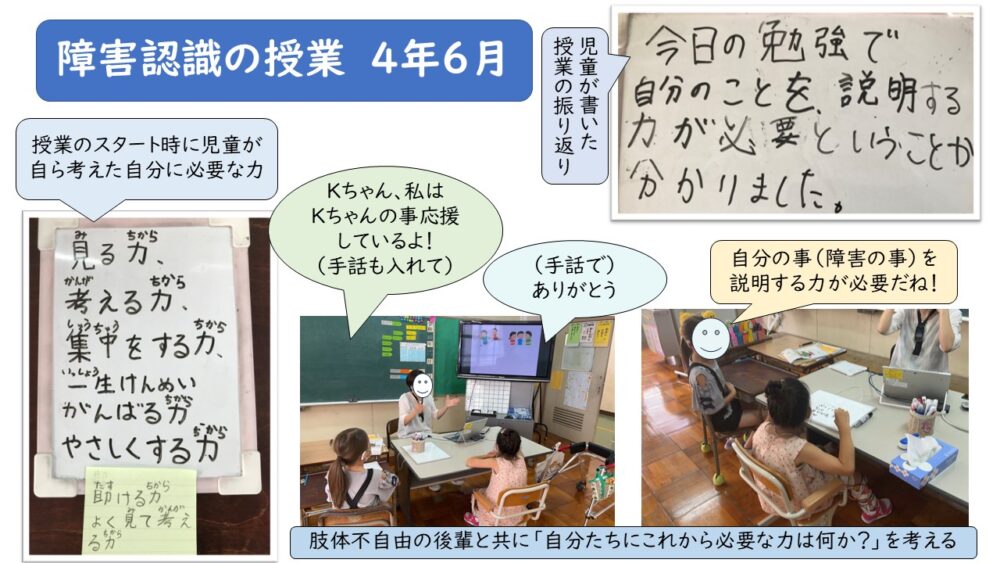

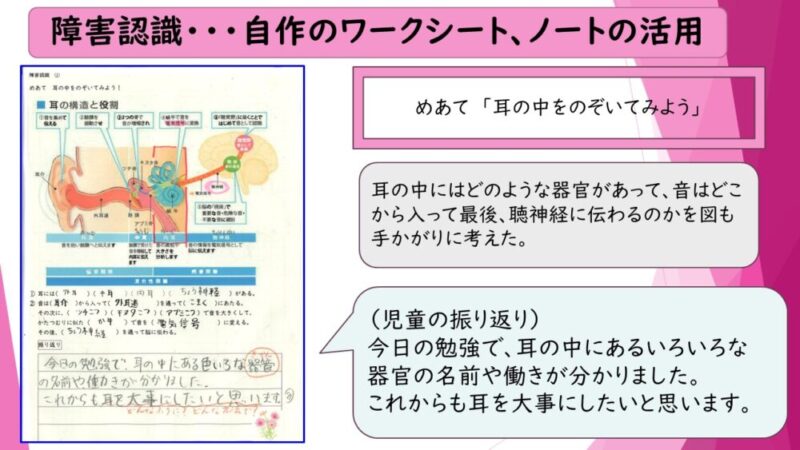

以下は、ある難聴学級での実践例です。対象の難聴児童は1名、4年生です。この児童は、小学校に入学した頃、聴力も重度で日本語力の厳しい児童でした。そのため、まず日本語の力をつけることを優先に取り組んできました。その結果、日本語の読み書きの力もつき、交流学級(普通学級)の児童とも少しずつ身振りや筆談を使って会話ができるようになってきていました。そして、そのような関りの中で、本人自身も自分のことをもっと交流学級の友達に知ってほしいと思うようになってきました。そのような経過の中で、「では、自分のことをみんなにどう伝えればよいか?まずは自分のきこえの特徴やどんな時に友達との間で誤解やすれ違いが起きるのか、『難聴理解かるた』を使って自分にも同じことがある場面について深めたり、実際に『実験』して、きこえの状態を調べたりしていきました。その授業は、4年生の1学期末から始まり、2学期いっぱい続きました。そして、3学期の交流学級での障害理解授業につながっていきますが、今回は、まず、1~2学期に行われた「障害認識」の授業について紹介します。

障害認識の授業(4年1~2学期)

以下の授業が7月から11月にかけて実施されたものです。難聴児を初めて担当された先生方の参考になったでしょうか? 今回行われた9回の自立活動の授業の前に1回、肢体不自由のある児童との障害認識の授業があります(6月)。その授業の中で、周りの人たちに自分の障害について適切に知らせることの大切さに気付き、難聴児は「自分の事(障害)を説明する力が必要」と感想で語っています。大切なことに自分で気づき、その後、今回の授業につながっていったわけです。

| テーマ | 授業内容 | 児童の振り返りシート |

| 1.聴覚障害って何だ? | ろう者や難聴者について知る。 | 私は補聴器をしたらきこえるから難聴者だ! |

| 2.難聴にも種類があるんだね! | それぞれの難聴の種類について知る。 | 自分が感音難聴だということに気づく。「このきこえ方は、音がゆがんでいるんだね。」 |

| 3.きこえ方にもレベルがあるんだって! | 聞こえの程度によって 軽度~重度まであることが分かる。 | 自分は重度難聴であることにきづく。「えっ!私って重度なの!?」 |

| 4.デシベルやヘルツって何? | 音の大きさや高さのことで、自分の裸耳、補聴器装用時の閾値を知る。 | 補聴器のおかげで音が少しきこえるんだね。補聴器を大切にしよう。 |

| 5.前後左右、きこえやすいのはどこ? | 前後左右、16方位からのきこえ方を知る。難聴学級、交流学級両方にて実際にやってみた。 | 後ろから話しかけられるときこえづらいし、何を言っているのか全く分からない。 |

| 6.環境によってきこえ方は違うのかな? | 交流学級でも静かな時はきこえるけど、雑談の多い時はきこえにくい。 | 授業中は静かにしてほしい。 扇風機などの音ができるものは近くに置かないでほしい。 |

| 7.きこえている音は本物か? | 単音、単語での聞き取りチェックを行う。間違ったきこえ方になっている事に気づく。 | 「きこえている音と本当の音はこんなにも違うんだね!これはちゃんと書いて確認しなきゃ!」 |

| 8.私の話し方はみんなと同じ? | タブレットの音声認識機能を使って話し方を視覚的にチェックする。 | 「難聴あるあるにあった!きこえない音は言うのも苦手って」 |

| 9.適切な情報のもらい方を考えよう。 | これまでのことから情報を適切にもらうにはどうしたらよいか考える。 | マスクをはずして話して欲しい。大事なことは書いて欲しい。 |

以上が、4年1~2学期に行われた、自立活動での「障害認識」の授業です。この後、どうやって交流学級の友達に、自分のことを伝えるか、担任の先生と相談しながら、実際の「障害理解授業」の計画・実現に向かって進んでいきますが、その内容は次回に紹介したいと思います。