今回は「障害」をどのように考えたらよいか、二つの視点について紹介し、時々耳にする「セルフ・アドボカシー」ということについても考えてみたいと思います。

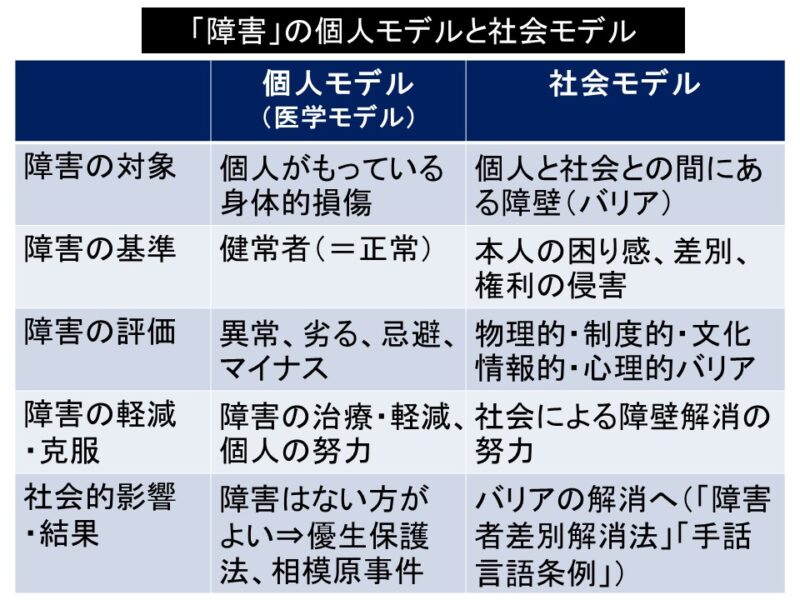

障害の個人モデル(医学モデル)

「障害者」とか「障害児」ときくと、私たちは、その人(子)はきっといろいろなことで困ることが多く、大変なんだろうなとか、気の毒だなとか、治るといいのにね、などと思ったりすると思います。障害とは、特定の個人にあるもので、それによってその人の自由さが制限されてしまう不都合なものという見方が自然に身についている。ですから、多くの親御さんは、新生児聴覚スクリーニングで「リファー」(要再検査)となったとき、驚き、嘆き、悲しまれたのではないかと思います。

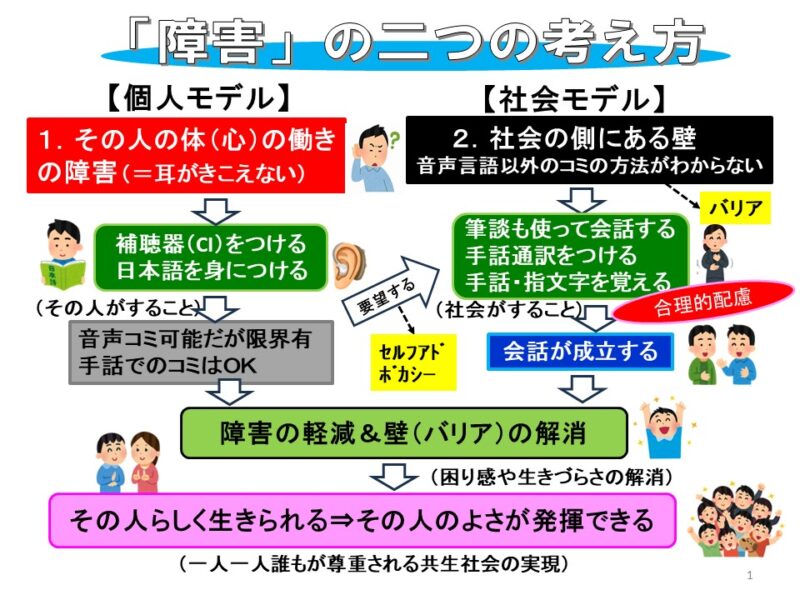

このような「障害とは、その人自身が有している機能的な障害のことであり、それは治療・改善すべきもの」という考え方を、「障害の個人モデル(医学モデル)」と呼んでいます。この考え方で聴覚障害について考えてみると、聴覚障害は、その人の内耳や中耳などになんらかの身体的な損傷が起きていて、そのために音が「きこえない」というマイナスが生じ(一次的障害)、その「音がきこえないということから、その結果として「健聴者と会話できない」とか、「ことば(=音声言語)が身につかない」というマイナス(二次的障害)が起きているという説明になります。ですから、そのもとになっている身体的な損傷をできるだけ治療して「きこえるように」すればよいという考え方になります。確定診断で高度・重度難聴と言われたお子さんの親御さんは「人工内耳をすればいいですよ。きこえて、話せるようになりますから」と耳鼻科のお医者さんに説明されたのではないでしょうか?

ただ、聴者のような聴力ゼロデシベルという完全なきこえの状態への修復は現在の医学では不可能です(だから「障害」なわけですが)。しかし、完全には無理であってもなんとか少しでも「正常」=健聴者に近づけるよう、聴こえなさの程度を軽減する努力をしようということで、軽中度難聴であれば補聴器で、高度・重度難聴であれば人工内耳によって外部の音を聴きとれるようにしようというわけです。こうした医療技術やエレクトロニクスの進歩に支えられて、その個人のもっているきこえの「障害」が軽減され、聴覚を使って少しでも聴者とのコミュニケーションがラクになり、音の世界を楽しめれば、それはそれで生活の質(Quality of Life )の向上につながりますからメリットということができます。

ただ、この障害の「個人モデル(医学モデル)」には、そこから得られるベネフィット(利益)だけでなくリスクもあります。そのリスクとは、「障害(=身体的損傷)はマイナスであり、なくすのがよい」という価値観に支えられていることから生じます。「きこえないというマイナスの障害を出来るだけ少なくし、少しでも正常(=健聴者)に近づけるのがよい」という考え方は、正常者・健聴者に近づけるようとする際限のない要求を生むことに繋がっていきます。それが医療や科学技術の進歩でもあるからです。そしてだんだんと「聴覚障害児は正常者である健聴者に近づくよう努力するのが当然」という思考となっていきます。実際に医療関係者の中には、「みんな幼少期から人工内耳を埋め込めば、手話など使わなくてすむ。そうすれば手話もそのうちなくなる」とまで言う人もいます。また、筆者が聾学校にいた頃、「聾の子どもは健聴者を目標にして追いつく努力をすべき」と発言した管理職の先生もおられました。

こうした考え方は、裏を返せば「聴者に近づくことができない(=手話を使うような)聴覚障害児はダメな存在」ということになります。そして、この考えがさらに進んでいくと、「ダメな人間はいなくてよい。いや、いるべきでない⇒障害者が生まれて来ないよう、そのタネを残さないようにしよう」という考えになっていきます。「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ために行われた強制不妊手術はこうして行われたわけです。その根拠となった優生保護法は1996年まで存続し、その手術を受けさせられたという聾の方の話を実際にきいたこともあります。「当時はそれに抵抗する雰囲気ではなかった。もし抵抗したら自分は犯罪者のような目で見られたと思う。医師だけでなく福祉・療育関係者まで手術はすぐに終わる。あとに何も残らないからと薦められた。『しない』という選択肢は自分にはなかった」と。

私も含めて今大人になっている世代は、そんな価値観に特段違和感を感じることなく育ってきた世代だと思います。ですから「障害はマイナス。ないほうがよい」という価値観は無意識の中に私たちの心の奥に根付いているように思います。そして、この思想の最も極端なところに行きついたのが、2016年に起こったあの「相模原事件」でした。生産性の低い重症心身障害者は社会の重荷になる。生きる価値はない。不要な存在だと決めつけ、19人の方の命を奪ったあの忌まわしい事件です。その後、SNS上では犯人を非難する意見だけでなく、逆に犯人を称賛する意見も少なくありませんでした。「障害はないほうがよい」という価値観は、「障害者はいないほうがよい」という価値観に簡単に繋がっていく怖さがあります。そう考えると、「この方向で本当によいのか」と、医療や科学の進歩を鵜呑みにせず、時々立ち止まって考える必要があるのでは、と思います。

障害の社会モデル

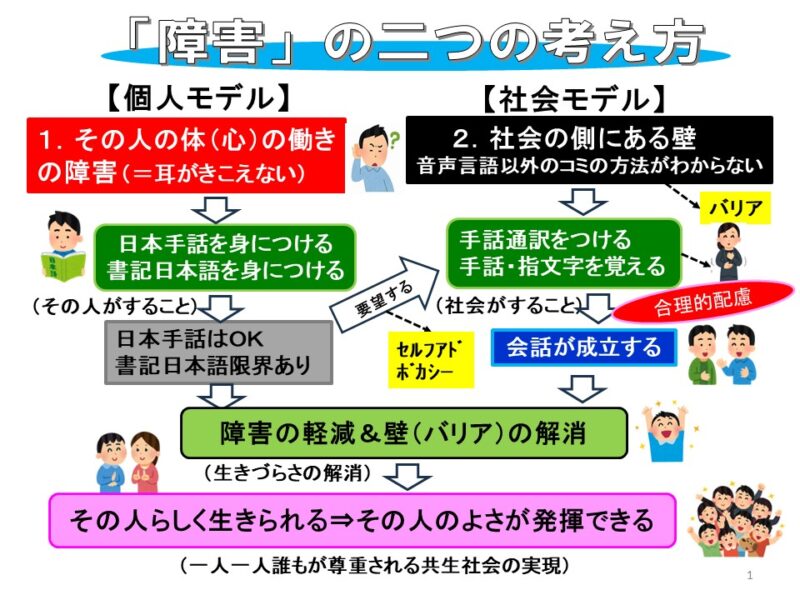

上で述べたような障害の見方に対して、「障害」は個人が持っているという面もあるけれど、それだけでなく、社会が「障害」を作り出している面もあるのでは?という見方が21世紀に入る頃にだんだんと広がっていきました。こうした見方を「障害の社会モデル」と呼んでいます。ここで言う「障害」とは「障壁=バリア」という意味です。同じ「障害」という言葉を使うとこんがらがってしまうので、ここでは「障壁」とか「バリア」と呼びたいと思います。バリアの種類は大きく分けて4つあると言われています。以下にその4つのバリアと例を紹介します。

| 1 | 物理的バリア | 車椅子ユーザーにとっての歩道の段差や階段、駅の狭い改札、利用できないトイレ。届かない自動販売機。視覚障害者にとっての駅のプラットホームにホームドアがないこと。路上の放置自転車など。 |

| 2 | 制度的バリア | 視覚障害者が盲導犬と一緒に入れないレストランやスーパー。聴覚障害者が聞き取れない受験の時の英語のヒアリング問題。 |

| 3 | 文化情報的バリア | 聴覚障害者がわからない交通機関の車内アナウンス。講演会で手話通訳や文字情報システムがないこと。 |

| 4 | 心のバリア | 「発達障害のある子は何をするかわからないから怖い」と思うこと。盲の人や車いすの人をみて「かわいそう」と思うこと。聴覚障害者の発音を「変な声」とからかうこと。手話で話している聾者を見て「変なしぐさ」と笑うこと。 |

これらの中でいちばん難しいのは、「心のバリア」です。その人の心の中で起きることなので外からわからない。そのためその人が気づかない限りバリアを取り除くことが難しいからです。

例えば、聴覚障害児がクラスの授業に参加するためには、その子のもっているニーズに合わせて授業がわかる方法を工夫することが必要です。難聴児が「ロジャーマイクつけて下さい」と持ってきたとき、先生は「いちいちめんどくさいなあ」と思うことはないでしょうか。また、難聴児が何かで表彰されたとき「障害があるのに頑張っているな(何にもできないと思っていた)」とか、「障害があってかわいそう(障害ないといいね)」といった思いがよぎったらそれが「心のバリア」です。このようなバリアを取り除くことが「社会モデル」でいう「障壁=バリア」をなくすということです。そのためには当事者・本人の話をきき、一緒にどうすればよいかを考えることです。そしてできることから始めることです。それが「合理的配慮」をする、ということです。

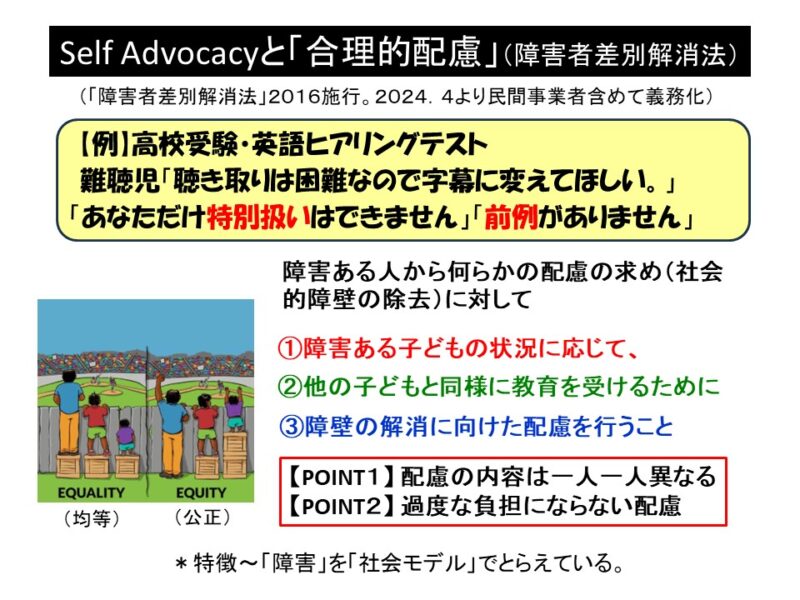

この「障害の社会モデル」の考え方は、国連で2006年に採択された障害者権利条約の中に示されています。この条約は、「私たちの事を私たち抜きで決めないで(Nothing About us without us)」というスローガンを掲げて、世界中の障害を持つ当事者が声をあげ、その結果として作られた条約です。日本がこの条約を批准したのは2014年。国内法との整合性という面でなかなか進まなかったのですが、2016年に「障害者差別解消法」が作られ、「不当な差別的扱いの禁止」や「合理的配慮」をしていくことが求められるようになりました(また2022年に障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」制定)。

セルフ・アドボカシーについて

セルフ・アドボカシーということばを最近、よく耳にするようになりました。これは、「自己権利擁護」と訳されていますが、障害ある人たちが自分の利益や要求、権利を自ら主張することです。権利の主張というと日本では、煙たがられる傾向があって、「聴覚障害者が字幕や手話通訳つけてくれと言ったら必ずそうしないといけなのか?」といった極端なことを言う人がいますが、そうではなく「建設的な対話」を積み重ね、可能なことをやるのが「合理的配慮」(=調整)です。これまで、障害者は「支援・指導される対象」とみなされることが多かったと思います。言い換えると「障害者権利条約」の精神である「私たちのことを私たちのことを抜きに決めないで」という、自分のことを自分で決める権利が奪われてきたということです。セルフ・アドボカシーは、この自らの権利を自らが主張するということです。そのためには、自分自身について知っていることがまず必要です。自分の得意なこと、苦手なこと、自分の性格、自分はどんな時に困り、どのような支援をしてほしいのかなど、自分のことや自分の障害の特徴などについて理解していることが必要です。しかし、①聴覚障害児の中には、自己理解や障害理解が出来ていない子が少なくありません。周りは「困っているのではないか?」と心配していても、本人が「別に困っていない」と言うことが少なくありません。聴覚障害は「目に見えない障害」ですから、なかなか他人と比べて自分を振り返るということがしにくいのです。また、話がちゃんと通じていないのに適当にやり過ごすということも生じやすいですし、「ディナーテーブル症候群」(自分だけが家族の会話から取り残され疎外感を感じること)という問題も起こります。あいまいな生活の積み重ねの中で、まずは自分のことを知ることから始めよう、という子どもたちが少なくないのです。

さらにまた、②自分の必要な支援をどう相手に伝えるかという問題もあります。聴覚障害者が大学に入学して、自分が受講している授業の担当の先生に、どうやって情報保障を依頼してよいかわからないでいる、といった話もききます。いきなり自分の要求だけを主張してもそれが受け入れられるかどうかは相手の都合もあることですからわかりません。「建設的な対話」をどう進めるのか、といったスキルも身につける必要もあるでしょう。

周囲の人々の意識を変えていく

障害といってもほんとに機能の障害もさまざまですし、困り感も一人一人違います。大切なことは、社会の側が、一人一人の困りごとに気づき、対話し、その困り感をどうすれば解消できるかを考え実行できるようになることです。そのためには、障害ある人と関わる周りの人々の意識も変わっていかねばなりません。学校においても障害ある子どもとの関わりから周りの子どもたちの意識もだんだんと変わっていくことが大切です。そうした中で障害のある子もない子も、支える人も支えられる人も分かれることなく共に支えあい、それぞれの持ち味を活かして、共に生きていくことのできる、活力のある「共生社会」が実現していくのだろうと思います。